在中国古代统一战争史上,晋灭吴(公元280年)与隋灭陈(公元589年)是两次里程碑式的事件——前者结束三国分裂,后者终结南北朝乱世,均实现了“长江天堑变通途”的跨越。但两次统一的结局与影响却天差地别:晋灭吴后仅维持11年统一,便因八王之乱、永嘉之乱再度分裂;隋灭陈后虽隋朝享国短暂,却奠定了隋唐300年大一统盛世的根基。

差异的核心,藏在时代背景的厚度、战略布局的精度、统一后的治理力度里——两次战争看似都是“北方打南方”,实则是两种完全不同的“统一逻辑”。

一、时代背景:分裂的“本质”决定统一的“底色”

两次统一前的分裂格局,看似都是南北对峙,实则核心矛盾截然不同,直接影响了统一的稳定性。

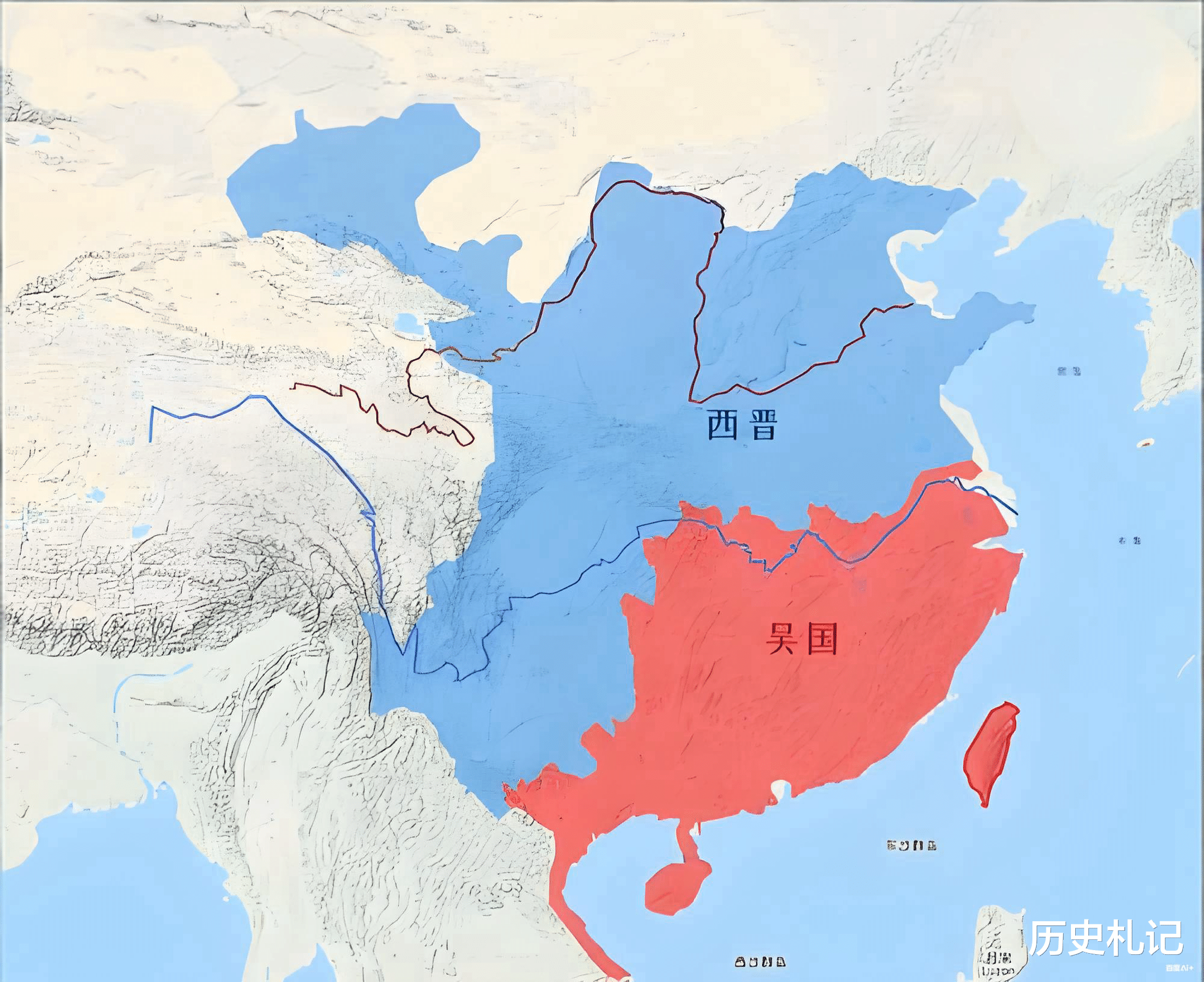

1.晋灭吴:三国割据的“政权对立”,无深层融合基础

晋灭吴前,中国经历了60年三国分裂(公元220-280年),核心矛盾是“三个汉族政权的争夺”:

-北方的西晋,由曹魏禅让而来,继承了曹魏的屯田制、九品中正制,政权基础是北方士族;

-南方的孙吴,偏安江南已近60年,形成了以江东士族为核心的统治集团,“吴人治吴”的地域认同极强;

-分裂的根源是东汉末年的军阀混战,而非民族矛盾,南北文化、风俗差异不大,但政权隔阂深厚。

更关键的是,西晋统一前,北方并未经历深度的社会整合——九品中正制导致士族垄断权力,土地兼并严重,流民问题突出。西晋之所以能灭吴,更多是“孙吴后期腐朽”(孙皓残暴)与“西晋兵力优势”的叠加,而非北方社会的“全面成熟”。

2.隋灭陈:南北朝的“民族融合+文化趋同”,统一是必然趋势

隋灭陈前,中国经历了近300年南北朝分裂(公元317-589年),核心矛盾从“民族对立”逐渐转向“统一共识”:

-北方经过北魏孝文帝改革、周武帝灭佛等一系列举措,鲜卑族已与汉族深度融合,“胡汉之别”基本消失;隋朝继承北周的均田制、府兵制,政治清明、经济繁荣,社会整合度远超西晋;

-南方的陈朝,虽是汉族政权,但偏安江南多年,政治腐朽、经济凋敝,仅保有长江以南地区,民心早已背离;

-分裂的根源是西晋末年的民族迁徙,而经过近300年的民族融合、文化交流,南北在生产方式、思想文化上已趋同,“大一统”成为南北百姓的共同期盼。

简单说:晋灭吴是“强行结束政权分裂”,北方自身问题重重;隋灭陈是“顺应历史潮流”,北方已具备支撑统一的经济、政治、文化基础。

二、战略布局:一次“速胜突击”,一次“谋定后动”

两次统一战争的战略设计,暴露了统治者的格局差异——晋灭吴是“抓住机会的速胜”,隋灭陈是“十年磨一剑的精准打击”。

1.晋灭吴:长期准备但战略单一,依赖“上游突破”

西晋的灭吴战略,核心是“上游主攻、下游牵制”,由羊祜、杜预、王濬等人策划,筹备了10余年:

-经济上,羊祜在荆州屯田,积累军粮,为战争提供后勤保障;

-军事上,重点打造上游水军,王濬在蜀地建造大型楼船(可载2000人),打通长江上游通道;

-战术上,公元280年,西晋兵分六路,王濬率水军从益州顺流而下,杜预率军从荆州南下,司马伷从徐州东进,直指建康(当时称建业)。

但西晋的战略存在明显短板:

-主攻方向单一,过度依赖上游水军,若上游受阻,整个战局可能陷入被动;

-缺乏对北方游牧民族的防备,灭吴后西晋立刻陷入内部权力斗争,无力应对外部威胁;

-对江南士族的安抚不足,统一后仍以北方士族为核心,导致江南士族离心。

2.隋灭陈:“先北后南+多路合围+心理战”,战略无懈可击

隋文帝杨坚的灭陈战略,是“系统性的统一工程”,筹备了10余年,堪称古代战略典范:

-第一步“稳北”:先解决北方突厥威胁,通过“政治分化+军事反击”迫使突厥称臣,避免双线作战,这是西晋从未做到的;

-第二步“疲陈”:长期派间谍潜入陈朝,破坏设施、散布谣言;每逢陈朝农忙或节日,隋军就在边境佯攻,干扰陈朝生产与防御;

-第三步“合围”:公元588年,隋军调集51.8万人,分八路渡江,上游杨素水军牵制陈军外援,下游杨广、韩擒虎、贺若弼主力直捣建康,形成“上下夹击、多点突破”的态势;

-第四步“奇袭”:选择春节(陈朝元会)渡江,利用陈军饮酒作乐、毫无防备的时机,实现“兵不血刃”的突破。

隋军的战略优势在于:不仅考虑“如何打赢战争”,更考虑“如何巩固统一”——先解决外部威胁,再瓦解内部防线,最后精准打击,每一步都服务于“长期统一”的目标。

三、历史影响:一次“短暂统一”,一次“奠定盛世”

两次统一的最终效果,差距在于“统一后的治理”——西晋灭吴后“无所作为”,隋朝灭陈后“整合升级”。

1.晋灭吴:统一是“昙花一现”,未解决根本问题

西晋统一后,并未采取有效的整合措施,反而加速了自身灭亡:

-政治上,延续九品中正制,士族垄断权力,腐败加剧;晋武帝司马炎死后,爆发八王之乱,内战持续16年,国力耗尽;

-经济上,未解决土地兼并和流民问题,统一后的江南地区仍由江东士族掌控,中央对地方的控制力薄弱;

-外部上,忽视北方匈奴、鲜卑等民族的威胁,八王之乱后,少数民族趁机南下,引发永嘉之乱,西晋灭亡,中国再度分裂近300年。

可以说,晋灭吴只是“政权层面的统一”,并未实现“社会、经济、文化的整合”,统一的成果很快被内部矛盾吞噬。

2.隋灭陈:统一是“盛世起点”,推动文明融合升级

隋朝统一后,立刻推出一系列整合措施,让统一的成果落地生根:

-政治上,推行三省六部制,完善中央集权;在江南地区设立州县,派遣官员治理,打破江东士族的垄断;

-经济上,在全国推广均田制,兴修大运河,连接南北经济,促进江南地区的开发;

-文化上,整合南北儒学,推动儒释道三教融合,消除南北文化隔阂;

-影响上,隋朝的统一为唐朝奠定了基础——唐朝继承了隋朝的制度、经济格局、文化融合成果,最终开创了贞观之治、开元盛世。

更重要的是,隋朝的统一强化了“大一统”的中华文明基因——经过近300年分裂后,隋朝用制度整合、经济联通、文化融合,让“统一”成为不可逆转的历史潮流,此后中国虽有分裂,但总能快速回归统一。

对比背后:统一的“成功密码”从来不是“打赢战争”

晋灭吴与隋灭陈的对比,揭示了一个深刻的历史规律:真正的统一,从来不是“靠武力征服”,而是“靠基础铺垫、战略精准、治理有效”。

西晋的失败,在于只完成了“军事统一”,却没有解决内部的政治腐败、士族垄断、流民问题,也没有安抚江南士族;隋朝的成功,在于先通过改革强化自身,再用精准战略打赢战争,最后用制度整合巩固统一——三者缺一不可。

这对后世的启示的是:统一不仅是“领土的合并”,更是“人心的凝聚、制度的统一、文化的融合”。晋灭吴证明,没有坚实基础的统一,再短暂的和平也会转瞬即逝;隋灭陈证明,顺应历史潮流、做好系统布局的统一,能为文明的发展注入持久动力。

两次江南统一,一次成为“乱世的插曲”,一次成为“盛世的序章”。其中的差距,不仅是统治者的能力,更是对“统一本质”的认知——真正的统一,永远是“顺势而为、标本兼治”的结果。

![刘备真要三造大汉成功了,汉朝很可能变成万世一系了[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/10736787621719214589.jpg?id=0)