“妈,求你了,让我自己待一会儿。”

“你自己待着?你又要想东想西!我是你妈,我不管你谁管你?我这不都是为你好吗?”

对话到此戛然而止。女孩沉默地低下头,退回自己的房间,关上了门——不仅仅是房门,还有她的心门。几天后,医院诊断书上的“重度抑郁”和“焦虑症”,让这个“为你好”的世界,瞬间崩塌。

这个场景,您是否感到熟悉?

我们倾尽所有去爱孩子,却眼睁睁看着他们在我们密不透风的“爱”里,日渐枯萎。我们不明白,为什么我们燃烧自己点亮的前路,却成了孩子一心想要逃离的牢笼?

01诊断:你的“爱”,是不是穿了“控制”的外衣?

请您诚实地问自己,是否曾有过这些念头或行为:

生活上的“全包办”:

小到今天穿什么衣服、吃什么菜,大到选什么兴趣班、交什么朋友,都必须符合你的标准。“你只管学习,其他不用管”是家庭最高指令。

情感上的“不接纳”:

不允许孩子有负面情绪。孩子哭了,你说“不许哭,要坚强”;孩子生气了,你说“你怎么这么不懂事”。他的任何情绪,都必须经过你的审核。

人生上的“抢方向盘”:

高考志愿必须是你选的,工作必须是你认可的,对象必须是你看好的。你为他规划了一条“完美人生”的黄金跑道,不允许他有任何偏离。

言语上的“软绑架”:

“我们为你付出了这么多,你怎么能不听话?”“你要是考不好,妈妈的心都要碎了。”

这不是爱,这是控制。

心理学警示:

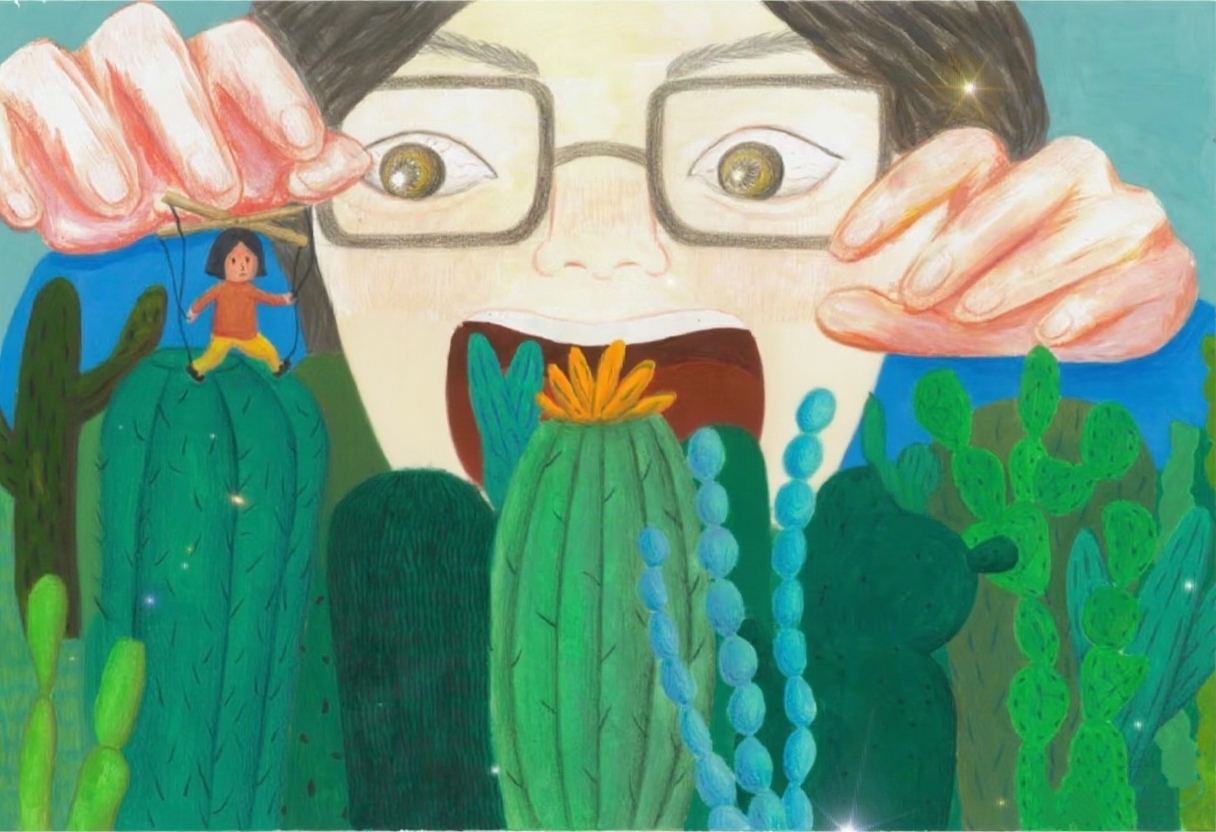

控制型爱法的本质,是将孩子视为“自我的延伸”,而非一个独立的个体。您爱的或许不是真实的孩子,而是您想象中的、那个完全符合您期待的孩子。这种爱,会让孩子感受到强烈的 “被吞噬感” 。

02剖析:控制,如何一步步压垮孩子?

被严格控制的孩子,会走上两条殊途同归的路:

成为“提线木偶”:

他放弃自我,满足你的一切要求,变得乖巧、懂事、优秀。但他内心空空如也,找不到生命的意义。一旦遭遇挫折(如考试失利),维系自我的唯一支柱断裂,便会全面崩溃。

2. 成为“激烈反抗者”:

他用愤怒、网瘾、早恋,甚至自伤、抑郁来争夺自主权。休学,看似是逃避学习,本质上是对被控制人生的最激烈抗议。 他在用毁灭自己的方式,向你呐喊:“看我一眼!我是一个活生生的人!”

孩子的心理疾病,是整个家庭系统失衡的信号。 它残酷地揭示:你们之间的联结,不是爱,是捆绑。生病,成了他唯一能为自己做主的事情。

03解药:从“控制”到“守护”,父母必须完成的蜕变

改变是痛苦的,但为了孩子的生命,这场蜕变值得每一位父母去完成。

第一步:觉察与忏悔——直面内心的恐惧

控制欲的背后,是父母深深的焦虑和恐惧。恐惧孩子失败,恐惧社会险恶,恐惧自己不被需要。

行动: 找一张纸,写下:“我控制孩子,是因为我害怕______。” 诚实面对自己,是疗愈的开始。

第二步:归还与尊重——把孩子的人生还给他

归还选择权: 从今天穿什么开始,让他选择。允许他犯一些非原则性的小错误,并自己承担后果。

尊重情绪权: 当孩子哭泣或发脾气时,试着说:“妈妈看到你很伤心/生气,我在这里陪着你。” 从情绪的评判者,变为情绪的容器。

交出方向盘: 在学业和人生规划上,从“你必须听我的”转变为“我们来一起分析利弊,最终的决定权在你,我会支持你。”

第三步:倾听与连接——闭上嘴,打开心

进行“不评价的倾听”: 每天抽出15分钟,放下手机,关闭说教模式,只看着孩子的眼睛,听他说任何他想说的话。你的任务只有:嗯,哦,是这样啊。让他感受到被全然接纳。

表达“无条件的爱”: 明确地告诉孩子:“无论你是否优秀,是否生病,爸爸妈妈都爱你。我们爱的是你这个人,而不是你的成绩和表现。” 这句话,是治愈一切伤痛的良药。

04呼唤与希望

亲爱的家长,

我们都曾是孩子,我们都渴望过自由呼吸的天地。

如今,我们成了父母,却不知不觉活成了自己曾经最想逃离的模样。

孩子的病,是一场家庭的危机,更是一次重生的契机。

它逼迫我们审视自己,学习什么是真正的、健康的爱。

爱,不是紧紧攥在手心的控制,而是张开双臂的守护。

不是塑造一个完美的傀儡,而是陪伴一个真实的生命,去经历他自己的风雨和彩虹。

松开你那因爱而疲惫、因怕而紧绷的手吧。

你会发现,当你不再做孩子的“掌控者”,而回归“守护者”的本位时,那个你深爱的孩子,他生命的力量,才会重新回来。

这条路很难,但你并不孤独。

零零阳光,愿与你一同穿越迷雾,寻回亲子间最初、最纯粹的光亮。

(如果您在“放手”的过程中感到困惑和挣扎,欢迎在评论区留下您的故事或感悟,我们彼此支持,共同成长。)

图源网络(侵删)