光,是宇宙中最常见也最神秘的存在。它照亮黑暗、赋予世界色彩,却在长达数千年的时间里,让人类始终困惑于一个核心问题:光的本质究竟是什么?

从古代文明的朴素猜想,到近代物理学的精密论证,再到量子时代的颠覆性认知,人类对光的探索之路,不仅是一部科学发展史,更是一场跨越三百年的思想交锋与智慧碰撞。这场论战的核心,始终围绕着一个看似简单却至关重要的命题 —— 光是波,还是粒子?

在科学尚未形成系统体系的古代,东西方文明各自用独特的视角诠释着光的本质,虽缺乏实验支撑,却蕴含着早期人类对自然现象的深刻思考。

古希腊时期,哲学家们已开始对光的起源与性质进行思辨。德谟克利特提出的 “原子论” 认为,万物皆由不可分割的微小粒子 “原子” 构成,光也不例外 —— 它是由极其微小的 “光原子” 组成,这些粒子从光源出发,以直线传播的方式进入人眼,从而产生视觉。这种观点看似朴素,却蕴含着原始的唯物主义思想,将光的本质归结为物质的存在形式,为后来的微粒说埋下了思想伏笔。

与古希腊的 “粒子猜想” 不同,古代中国对光的认知更具哲学思辨色彩,核心观点聚焦于 “气” 这一核心概念。中国古代科学家与哲学家认为,“气” 是构成宇宙万物的基本物质,光的产生与传播也与 “气” 密切相关。东汉思想家王充在《论衡》中提出 “光气” 之说,认为光源会发出一种特殊的 “气”,这种 “气” 弥漫于空间,与人眼相遇便形成视觉。北宋科学家沈括在《梦溪笔谈》中进一步发展了这一观点,他通过对小孔成像、镜面反射等现象的观察,提出光的传播具有直线性,而这种直线传播的本质,是 “气” 的定向流动。古代中国的 “光源于气” 学说,将光与宇宙的基本物质形态相联系,虽未形成系统的理论体系,却体现了 “天人合一” 的哲学思想,与古希腊的 “光原子” 理论形成了东西方文明对光本质的早期对话。

无论是古希腊的 “光原子” 还是古代中国的 “光气”,都只是基于直观观察的猜想,缺乏严格的实验验证与数学推导。但这些朴素的认知,为后来的科学探索指明了两个方向:光要么是某种物质微粒,要么是某种物质的波动或流动。这两种思路,在近代物理学的发展中,逐渐演变为一场持续三百年的 “波粒大战”。

17 世纪,近代科学的曙光初现,笛卡尔作为西方光学研究的先驱,首次将数学与实验引入对光的研究,为光的本质之争奠定了科学基础。

1637 年,笛卡尔在《屈光学》一书中,首次对光的折射定律进行了理论论证 —— 他通过几何分析,提出光在两种不同介质中传播时,入射角与折射角的正弦值之比为常数。这一发现不仅为透镜成像、光学仪器的设计提供了理论依据,更重要的是,笛卡尔首次尝试用科学方法解释光的传播规律,打破了古代纯粹的哲学思辨传统。

值得注意的是,笛卡尔对光的本质的认知,呈现出一种 “矛盾的雏形”。他一方面认为,光可能是一种由微小粒子组成的物质流,这与古希腊的 “光原子” 理论一脉相承,解释了光的直线传播现象;另一方面,他又提出光的传播可能类似于声波的传播,需要一种介质作为载体,这一观点后来成为波动说的重要思想来源。这种看似矛盾的表述,恰恰反映了光的本质的复杂性,也为后来波粒两大学说的分野埋下了伏笔。此外,笛卡尔还通过对人眼结构的研究,解释了近视、远视等视力失常的原因,并设计了矫正视力的透镜,将光学理论与实际应用相结合,推动了光学学科的实用化发展。

笛卡尔的研究为光学的系统化发展开辟了道路,而真正将 “波动说” 与 “微粒说” 明确对立起来的,是 17 世纪中后期的科学家们。1665 年,英国物理学家胡克在《显微术》一书中,正式提出了光的波动理论。他认为,光并非由微粒组成,而是一种类似于水波、声波的波动,这种波动在一种名为 “发光以太” 的特殊介质中传播。胡克提出,光源的振动会引起 “以太” 的振动,这种振动以波的形式向四周扩散,从而形成光的传播。基于这一理论,他解释了光的反射、折射现象:当光波遇到障碍物时,会发生反射;当光波从一种介质进入另一种密度不同的介质时,传播速度会发生变化,从而导致折射。胡克还大胆预测,光在进入高密度介质时传播速度会减慢 —— 这一观点与后来牛顿微粒说的预测截然相反,成为两大学说争论的关键焦点之一。

胡克的波动理论虽然初步构建了波动说的框架,但缺乏严谨的数学推导与充分的实验验证,尤其是 “发光以太” 这一假设,始终无法被直接观测到,这为后来微粒说的反击留下了空间。而真正让微粒说占据上风的,是科学巨匠艾萨克・牛顿的介入。

17 世纪末,物理学界的两位巨擘 —— 牛顿与惠更斯,围绕光的本质展开了第一场正面交锋,这场争论不仅奠定了波粒两大学说的理论基础,更影响了此后近两百年的光学研究走向。

牛顿对光的研究始于对色散现象的观察。1666 年,牛顿在剑桥大学的实验室中,通过三棱镜将太阳光分解为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种色光,这一实验首次揭示了白光是由不同颜色的光组成的。

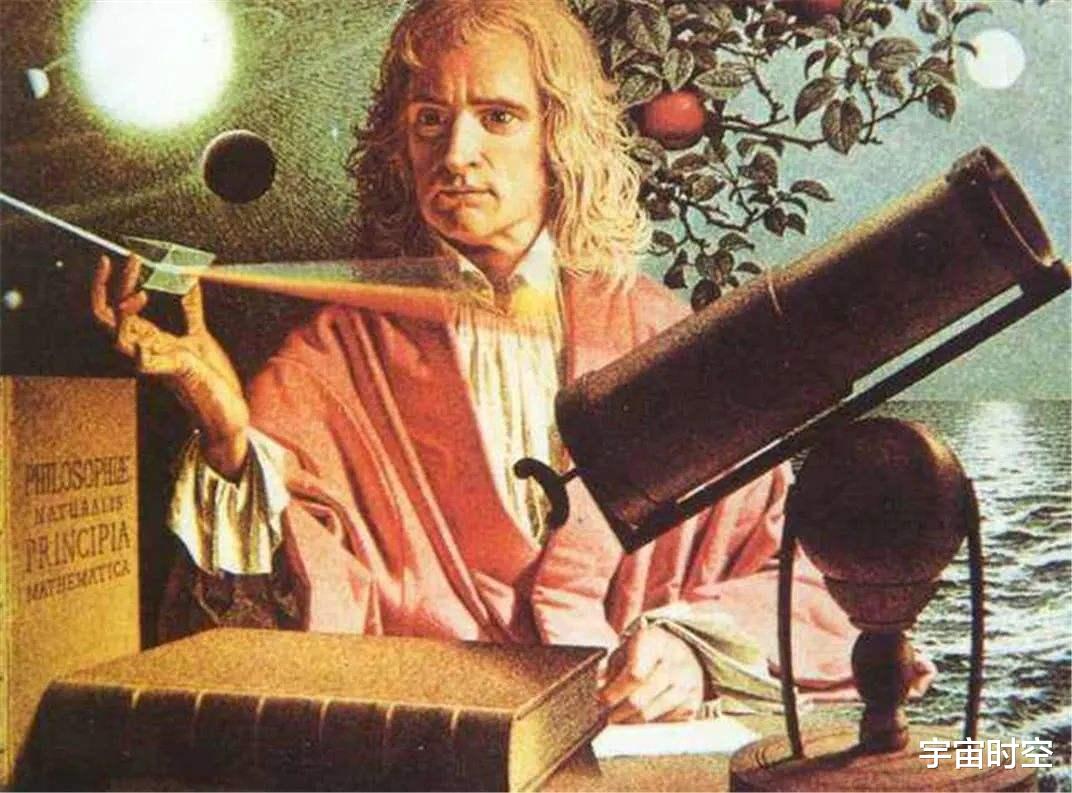

基于这一发现,牛顿开始构建自己的光学理论。他深受法国数学家皮埃尔・伽森荻 “粒子论” 的影响 —— 伽森荻认为,万物皆由坚硬的微小粒子构成,这些粒子的运动遵循力学规律。牛顿将这一观点引入光学研究,结合光的直线传播、反射、折射等现象,于 1675 年正式提出光的微粒说。

牛顿认为,光是从光源发出的一种具有惯性的微小粒子流,这些 “光粒子” 在均匀介质中以直线匀速传播,当它们遇到障碍物时,会发生弹性碰撞,从而产生反射现象;当它们进入不同密度的介质时,会受到介质的引力作用,导致运动方向改变,从而产生折射现象。为了验证这一理论,牛顿在 1704 年出版了巨著《光学》,这本书汇聚了他三十年的研究成果,从粒子的角度系统阐释了反射、折射、透镜成像、眼睛的工作原理、光谱现象等一系列光学问题。

更重要的是,牛顿并非完全排斥波动说的观点,他从波动理论中汲取了 “振动”“周期” 等概念,提出光粒子的运动可能伴随着微小的振动,从而解释了部分此前微粒说无法解释的现象。同时,牛顿还尖锐地指出了波动说的缺陷:如果光是波,那么它应该能够绕过障碍物传播(即衍射),但日常观察中光的直线传播现象与此矛盾;此外,“发光以太” 的存在缺乏直接证据,无法解释光为何能在真空中传播。

面对牛顿的挑战,荷兰物理学家惠更斯成为波动说的坚定捍卫者。

1678 年,惠更斯在法国科学院的公开演讲中,正式驳斥了牛顿的微粒说,并于 1690 年出版《光论》一书,系统提出了光的波动理论,建立了著名的 “惠更斯原理”。惠更斯认为,光的传播并非依赖于微粒的运动,而是源于波源的振动,这种振动会向四周扩散,形成球面波;波面上的每一点都可以看作是新的子波源,这些子波的包络面就是下一个时刻的波面。

基于这一原理,惠更斯成功解释了光的反射、折射定律:反射是子波在障碍物表面的叠加形成的;折射则是由于光在不同介质中传播速度不同,导致子波的包络面发生偏移。更重要的是,惠更斯通过这一原理预测了光的衍射现象 —— 当光遇到微小障碍物时,子波会绕过障碍物继续传播,形成明暗相间的条纹。这一预测不仅弥补了胡克波动理论的不足,更直接回应了牛顿对波动说的质疑。

然而,这场争论的结果,在很大程度上受到了科学家个人声誉的影响。牛顿作为经典力学的奠基人,其科学地位在当时无人能及,《光学》一书的系统性与严谨性也让微粒说显得更加 “完美”。而惠更斯于 1695 年去世,胡克也于 1703 年离世,波动说失去了核心捍卫者。此后,随着牛顿的声名日益隆盛,微粒说逐渐垄断了光学研究的话语权,在长达近两百年的时间里,成为解释光本质的唯一主流理论。但这场争论并未真正结束,波动说的种子已被埋下,等待着合适的时机重新发芽。

19 世纪初,沉寂已久的波动说迎来了复兴的契机,而这一契机的创造者,是英国物理学家托马斯・杨。托马斯・杨自幼聪慧,精通数学、物理、医学等多个领域,他对牛顿的微粒说始终持有怀疑态度,尤其是在研究 “牛顿环” 现象时,微粒说的缺陷让他陷入了沉思。

“牛顿环” 是指将一块曲率半径较大的平凸透镜放在一块平面玻璃上,用单色光照射时,会在透镜与玻璃之间的空气薄膜上形成明暗交替的同心圆环。牛顿用微粒说解释这一现象时,认为是光粒子在空气薄膜的上下表面反射时,受到的引力不同导致的,但这一解释始终存在逻辑漏洞。托马斯・杨在观察牛顿环时突发奇想:如果光是一种波,那么明暗条纹的形成就可以得到完美解释 —— 明亮的条纹是两列光波 “同向叠加” 的结果,即波峰与波峰相遇、波谷与波谷相遇,叠加后的振幅增大,亮度增强;而暗条纹则是两列光波 “反向叠加” 的结果,即波峰与波谷相遇,振幅相互抵消,亮度减弱。这一猜想让托马斯・杨意识到,只有波动说才能真正解释干涉现象,而干涉现象正是波动的核心特征。

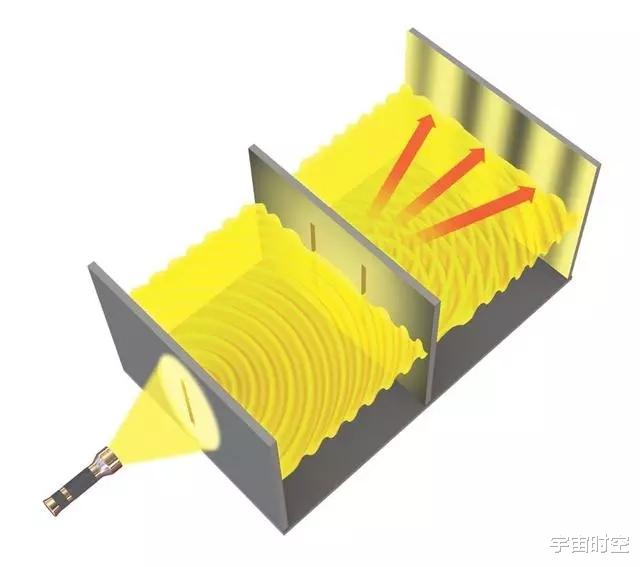

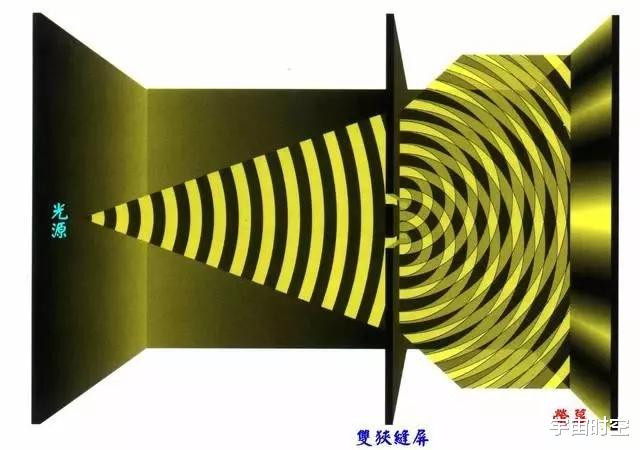

为了验证自己的猜想,托马斯・杨设计了著名的 “杨氏双缝干涉实验”。

实验装置极为简单:他将一个点光源(后来改为手电筒通过小孔形成的平行光)放在一张开有一个小孔的纸前,然后在纸后再放置一张开有两道平行狭缝的纸,最后让穿过双缝的光投射到墙壁上。按照微粒说的预测,光粒子会穿过两个狭缝,在墙壁上形成两个明亮的光斑;但实验结果却令人震惊 —— 墙壁上出现了一系列明暗交替的平行条纹,这正是波的干涉现象的典型特征。托马斯・杨通过计算条纹的间距,成功推导出了干涉条纹与光的波长、双缝间距、双缝到墙壁的距离之间的数学关系,不仅证实了光的波动性,还首次测量出了光的波长。

杨氏双缝实验的结果给当时的物理学界带来了巨大冲击,被称为 “物理学史上最美丽的实验” 之一。它以无可辩驳的实验证据,证明了波动说的正确性,打破了微粒说近两百年的垄断地位。但微粒说的支持者并未轻易放弃,他们质疑实验的准确性,认为双缝可能改变了光的性质。为了回应这些质疑,此后的科学家们陆续通过更多实验验证了光的波动性。

1818 年,法国物理学家菲涅尔基于惠更斯原理,提出了 “惠更斯 - 菲涅尔原理”,将子波的叠加与干涉效应纳入其中,成功解释了光的衍射现象,并通过数学计算精确预测了衍射条纹的分布。菲涅尔的理论不仅完善了波动说的数学基础,还成功反驳了牛顿对波动说的核心质疑 —— 光的衍射现象确实存在,只是在日常条件下难以观察到。1850 年,法国物理学家傅科通过实验直接测量了光在不同介质中的传播速度,结果证实光在水中的传播速度比在真空中慢,这与惠更斯波动说的预测一致,而与牛顿微粒说的预测完全相反。这一实验成为压垮微粒说的 “最后一根稻草”,让波动说彻底占据了光学研究的主导地位。

此外,著名数学家、物理学家欧拉也始终是波动说的坚定支持者。他在《光和色彩的新理论》一书中,从数学角度论证了波动说的合理性,认为波动理论更容易解释衍射、干涉等现象,而微粒说在面对这些现象时则显得力不从心。欧拉的数学论证与托马斯・杨、菲涅尔的实验证据相结合,让波动说形成了完整的理论体系,成为 19 世纪光学研究的主流。

从牛顿的微粒说到托马斯・杨的双缝实验,再到菲涅尔、傅科的后续验证,这场持续了近两百年的波粒之争,似乎以波动说的胜利告终。但谁也没有想到,这场争论并未真正结束,而是在 20 世纪初随着量子力学的诞生,进入了一个全新的阶段。

19 世纪末 20 世纪初,物理学的研究领域从宏观世界转向微观世界,经典物理学的理论体系开始面临挑战,而光的本质之争也随之进入了量子时代。此时,科学家们发现,无论是波动说还是微粒说,都无法单独解释微观领域的光学现象,一场新的思想革命正在酝酿。

这场革命的开端,是爱因斯坦对光电效应的解释。1887 年,德国物理学家赫兹发现,当用紫外线照射金属表面时,金属会发射出电子,这一现象被称为 “光电效应”。但经典波动说无法解释这一现象:按照波动说,光的能量与振幅有关,与频率无关,只要光的强度足够大,无论频率高低,都应该能使金属发射电子;但实验结果却表明,只有当光的频率高于某一临界值时,才能产生光电效应,而光的强度仅影响发射电子的数量,不影响电子的最大初动能。这一矛盾让经典波动说陷入了困境。

1905 年,爱因斯坦在《关于光的产生和转化的一个启发性观点》一文中,提出了 “光量子” 假说。他认为,光不仅具有波动性,还具有粒子性,光的能量不是连续分布的,而是由一个个离散的 “光量子”(后来被称为 “光子”)组成的,每个光子的能量 E=hν(其中 h 是普朗克常数,ν 是光的频率)。

基于这一假说,爱因斯坦成功解释了光电效应:当光子照射到金属表面时,金属中的电子会吸收光子的能量,若光子的能量大于电子的逸出功,电子就会从金属表面逸出,形成光电流;而光子的频率决定了其能量大小,因此只有频率高于临界值的光才能产生光电效应。爱因斯坦的光量子理论,首次将波粒二象性的概念引入光学研究,打破了波动说与微粒说相互对立的传统认知,为量子力学的发展奠定了基础。爱因斯坦也因此项成就获得了 1921 年的诺贝尔物理学奖。

爱因斯坦的理论让物理学界意识到,光可能同时具有波和粒子的双重性质,但这一观点在当时并未被普遍接受。直到 1924 年,法国物理学家德布罗意在其博士论文《量子理论的研究》中,首次正式提出了 “波粒二象性” 理论,将这一思想推向了新的高度。德布罗意深受爱因斯坦光量子理论的启发,他大胆猜想:波粒二象性并非光子独有,一切微观粒子,包括电子、质子、中子等实物粒子,都具有波粒二象性。

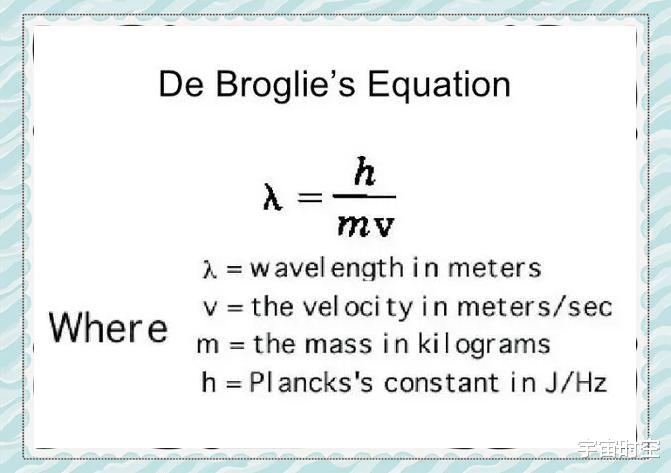

为了论证这一猜想,德布罗意将爱因斯坦的两个著名公式 —— 描述光子能量的 E=hν 和描述质量与能量关系的 E=mc²—— 结合起来,提出了一个大胆的假设:实物粒子的运动不仅具有粒子性,还伴随着一种特殊的波动,这种波被称为 “物质波”(也称为 “德布罗意波”)。他进一步推导出了物质波的波长公式:λ=h/(mv)(其中 λ 是物质波的波长,h 是普朗克常数,m 是粒子的质量,v 是粒子的速度),这一公式后来被称为 “德布罗意公式”。

德布罗意指出,物质波的存在意味着,电子等实物粒子也会像光一样,产生干涉、衍射等波动现象。

德布罗意在博士论文中提出的 “一切微观粒子皆具波粒二象性” 的大胆猜想,犹如一颗投入物理学界的石子,激起了千层浪。但科学的殿堂从不轻信空想,唯有坚实的实验证据,才能让颠覆性理论站稳脚跟。而这一关键证据的发现,既源于一次偶然的意外,更离不开科学家们敏锐的洞察力与执着的探索精神。

1921 年,美国贝尔实验室的物理学家戴维森与助手康斯曼正在进行一项看似常规的实验 —— 用电子束轰击镍靶,研究电子与金属表面的相互作用。实验中,他们意外观察到一个奇特的现象:从镍靶反射的 “二次电子” 中,有少数电子的能量竟与轰击镍靶的 “一次电子” 完全相同,这表明电子在金属表面发生了弹性碰撞,并未损失能量。更令人困惑的是,这些反射电子的角度分布并非呈现平滑的曲线,而是出现了两个明显的极大值,就像被某种规律 “筛选” 过一样。

彼时,量子力学尚未完全成型,戴维森与康斯曼并未意识到这一现象的深层意义。他们深受经典物理学的影响,试图仿照卢瑟福的 α 粒子散射实验,用 “原子核对电子的静电作用力” 来解释这一异常曲线。为了重复并验证这一结果,他们多次调整实验参数,却始终无法稳定复现最初的角度分布曲线,实验一度陷入僵局。这次看似 “失败” 的尝试,却为后来的重大突破埋下了伏笔 —— 那些无法用经典理论解释的异常数据,正是物质波存在的隐秘信号。

转机出现在 1926 年。戴维森随导师、著名物理学家欧文・里查森参加了在英国牛津举办的国际物理学会议。会议上,德布罗意关于物质波的理论被广泛讨论,里查森也向戴维森详细介绍了这一颠覆性假说:如果电子真的具有波动性,那么电子束在通过微小障碍物或晶格时,理应像光一样产生衍射现象,而衍射的角度分布恰好会呈现出明暗交替的极大值与极小值。

这番话如醍醐灌顶,让戴维森瞬间联想到自己 1921 年实验中观察到的异常曲线。他猛然意识到,当年那些无法解释的电子角度分布极大值,正是电子衍射的典型特征!镍靶的金属晶格间距极小,恰好成为了电子波的 “衍射光栅”,而自己此前却被经典物理的思维定式所束缚,错失了发现的契机。会议结束后,戴维森迫不及待地返回美国,立刻重启实验,并对实验装置进行了全面重构。

为了精准验证电子的波动性,戴维森与助手革末对实验方案进行了关键改进:他们将镍靶加热至高温,使其表面形成规则的单晶结构,确保晶格间距均匀一致;同时,他们精确控制电子束的加速电压,改变电子的动量(根据德布罗意公式 λ=h/(mv),动量的改变会导致物质波波长的变化),观察衍射条纹的移动规律。

1927 年,他们正式发表了实验结果:当电子束的加速电压为 54 伏特时,电子在镍单晶表面的衍射角度与德布罗意公式预测的完全一致!这一实验首次直接证实了电子的波动性,为德布罗意的物质波理论提供了无可辩驳的证据。而这个实验,恰好是德布罗意在博士论文答辩时提出的 “电子衍射实验” 构想 —— 跨越数年的理论与实验,在此刻完美相遇。

几乎在戴维森实验成功的同时,英国物理学家 P.G. 汤姆逊也独立完成了另一项验证电子波动性的关键实验。有趣的是,P.G. 汤姆逊的父亲 J.J. 汤姆逊正是 1897 年电子的发现者 —— 父亲通过实验证明电子是 “粒子”,儿子则通过实验证明电子是 “波”,这对物理学界的 “父子组合”,用跨越三十年的研究,共同诠释了电子的波粒二象性,成为科学史上的一段佳话。

P.G. 汤姆逊的实验思路与戴维森不同:他没有采用金属单晶作为衍射光栅,而是使用高速电子束穿过多晶金属箔。多晶金属箔由无数微小的单晶颗粒组成,这些颗粒的晶格取向随机分布,当电子束穿过时,会在不同方向上产生衍射。根据波动理论,衍射后的电子会在荧光屏上形成环状的衍射花纹,这与 X 射线穿过多晶材料时产生的衍射花纹完全一致。1927 年,P.G. 汤姆逊公布了他的实验结果:电子束穿过多晶金属箔后,果然在荧光屏上出现了清晰的环状衍射条纹,其间距与德布罗意公式计算的结果精确吻合。

戴维森与 P.G. 汤姆逊的实验从不同角度证实了电子的波动性,彻底打消了物理学界对德布罗意理论的怀疑。此后,科学家们又陆续用质子、中子、原子等微观粒子进行了类似实验,均观察到了衍射、干涉等波动现象 —— 波粒二象性并非电子独有,而是所有微观粒子的固有属性。1937 年,瑞典皇家科学院为表彰这两项里程碑式的实验贡献,将诺贝尔物理学奖共同授予戴维森与 P.G. 汤姆逊,让物质波理论正式载入科学史册。

如果说戴维森与汤姆逊的实验证实了 “粒子具有波动性”,那么后续的 “单电子双缝实验” 则将波粒二象性的神秘与深刻推向了极致。这个实验是杨氏双缝干涉实验的 “微观版本”,却得出了令人震撼的结果。

实验装置与杨氏双缝实验类似:将电子源的强度调到极低,确保每次只有一个电子穿过双缝,投射到后方的探测屏上。按照经典粒子的逻辑,单个电子要么穿过左缝,要么穿过右缝,探测屏上最终应该呈现出两个独立的亮斑;但实验结果却颠覆了常识 —— 随着电子数量的不断累积,探测屏上逐渐出现了明暗交替的干涉条纹,与光的双缝干涉条纹完全一致!

更令人匪夷所思的是,如果在双缝后安装探测器,试图观察单个电子究竟穿过了哪条缝,干涉条纹会立刻消失,探测屏上只会出现两个亮斑;而一旦移除探测器,干涉条纹又会重新出现。这意味着,电子的行为取决于是否被 “观测”:当没有观测时,电子仿佛同时穿过了两条缝,以 “波” 的形式产生干涉;当被观测时,电子则表现出 “粒子” 的特性,只选择一条缝穿过。

单电子双缝实验揭示了波粒二象性的核心矛盾:微观粒子的 “波动性” 与 “粒子性” 并非固定不变,而是取决于观测方式 —— 这一发现直接推动了量子力学的哥本哈根诠释,深刻影响了人类对微观世界的认知。

进入 21 世纪,科学家们对波粒二象性的研究并未停止,而是向着 “可视化” 的方向迈进。2015 年,瑞士洛桑联邦理工学院的研究团队取得了一项历史性突破:他们成功拍摄出世界上第一张同时展现光的波粒二象性的照片。

这张照片的拍摄采用了巧妙的实验设计:研究人员将一束激光脉冲照射到一个纳米级的金属丝上,激光与金属丝相互作用后,会产生一种名为 “表面等离子体激元” 的特殊波动 —— 这种波动既具有光的波动性,又能像粒子一样传递能量。同时,他们用一个超高速相机捕捉光的传播过程:照片的底部呈现出一个个离散的亮点,这是光的粒子性的直接体现;而照片的顶部则展现出明暗交替的条纹,这是光的波动性(干涉现象)的清晰证明。一张照片,同时定格了光的 “双重身份”,让德布罗意的理论以最直观的方式呈现在世人面前。

从古希腊的 “光原子” 猜想,到古代中国的 “光气” 学说;从牛顿与惠更斯的百年对立,到托马斯・杨的双缝实验复兴波动说;从爱因斯坦的光量子理论,到德布罗意的波粒二象性假说,再到戴维森、汤姆逊的实验验证…… 这场跨越三百年的 “波粒大战”,是科学史上最漫长、最激烈也最富启发性的论战之一。

最终,这场论战没有输家。牛顿的微粒说没有错,它精准描述了光在直线传播、反射、折射等现象中的粒子特性;惠更斯的波动说也没有错,它成功解释了光的干涉、衍射等波动现象。而量子力学的发展告诉我们,光乃至所有微观粒子,既不是纯粹的波,也不是纯粹的粒子,而是一种兼具波粒二象性的特殊存在 —— 它们的行为取决于观测语境,在不同的实验条件下,会分别展现出波动性或粒子性的主导特征。

波粒二象性不仅是微观世界的基本规律,更是量子理论的基石。它打破了经典物理学的绝对化思维,揭示了宇宙的复杂性与神秘性:世界并非非黑即白,看似对立的两种属性,可能在更深层次上实现统一。这场三百年的论战,不仅让人类厘清了光的本质,更见证了科学探索的核心精神 —— 质疑、求证、突破、包容。正是这种精神,推动着人类不断跨越认知的边界,在探索宇宙真理的道路上永不停歇。

如今,波粒二象性的应用已渗透到现代科技的方方面面:半导体芯片的制造依赖电子的波动性,激光技术的发展基于光的量子特性,量子通信、量子计算更是直接利用了微观粒子的波粒二象性原理。而对光的本质的探索,仍在继续 —— 未来,随着量子力学的进一步发展,或许我们还会发现更深层次的宇宙奥秘,但这场三百年的波粒论战,注定会成为科学史上永不褪色的经典篇章。