1949年冬,南京城的第一场雪还没有化尽,嘉兴秀洲的一条狭窄弄堂里却早已湿冷入骨。七十岁的岳昌烈蜷在门板搭成的床上,用抖动的手抄写《春秋左氏传》。字迹纤细,墨色滴在发黄的纸上,屋外的孩子指着他的背影嘀咕:“那是‘书呆子’岳老先生。”穷困没有打断他的读书习惯,却几乎切断他的口粮。到1951年秋,他已经两日只靠白开水裹腹。无计可施,这位清末秀才提笔给中央写了第一封求助信。信件通过桐乡县政府报送北京,却因事务繁杂,未能递到毛主席案头。

时间来到1952年2月。华北仍是凛冽寒风,毛主席在河南视察黄河治理工程。列车抵汤阴短暂停车,县长王庭文向他汇报岳飞故里的文保情况,并随口提到岳飞有位后人生活困窘。“岳家后代人人立场坚定。”毛主席在车厢过道停步,微微颔首。就在同一天,岳昌烈写出的第二封书信抵达中央办公厅。这一次,信封上“岳飞第29代孙”七个小楷格外醒目,值班人员谨慎呈报。

“可酌情救济。”批示只有五个字,毛主席落笔并未多言,却足够有分量。3月,浙江省政府接电后迅速行动:每月发放生活补助,安排医药照看,并邀请他担任省文史研究馆馆员,负责整理地方志与抗金文献。消息传到桐乡,邻里俱惊——这位在灯下抱书而眠的老人终于有了体面的桌椅。

救济之外,毛主席的敬意还有另一种表达。1954年4月,宪法草案审议甫告一段落,毛主席赴杭州稍作休整。清晨漫步苏堤,他望着湖岸新绿,忽道:“富商显宦的坟怎么能挡住风景?”随行的浙江省公安厅厅长王芳会意,却不敢擅自处理岳飞墓迁移。“岳飞是民族英雄,他的墓不能动。”毛主席斩钉截铁。回到住处,他抽烟沉思,抬头嘱咐王芳:“清明那天,请在岳王庙送几个无名花圈,费用从我的稿费里扣,不署名字。”寥寥几句,既是缅怀,也是自我克制。

清明当日,岳王庙出现三只素白花圈。香客围观议论,猜不出是谁送来的。王芳后来回忆,主席只强调一句:“民族脊梁,得有人记得。”短短十个字,分量不轻。

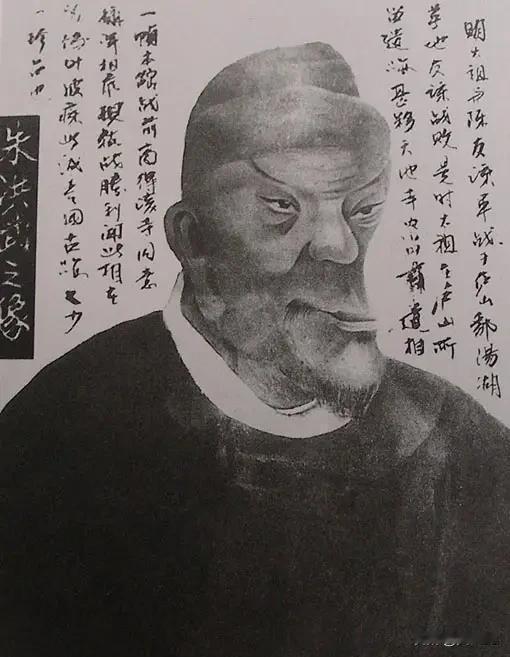

毛主席对岳飞的崇敬源远流长。早在湖南韶山私塾时代,他读《精忠说岳传》到废寝忘食,还在书页旁批注:“以身许国,何事不敢为!”多年后,他在延安抗日军政大学演讲,以岳飞自卒不渝的精神鼓励青年,“出身不足惧,最要紧是立志。”台下掌声如潮,许多学员后来回忆,这番话伴随他们走过最艰难的岁月。

抗战相持阶段,《论持久战》应运而生,“灵活机动”成为全文高频词。毛主席对身边助手谈到战略时,举的典型仍是岳飞。“岳鹏举能用三万精锐连破兀术,只因不死守一城。”助手记录在案,成为军事教材的一段注脚。不得不说,英雄横跨七百年,仍能提供思路,这在战火连天的年代尤其珍贵。

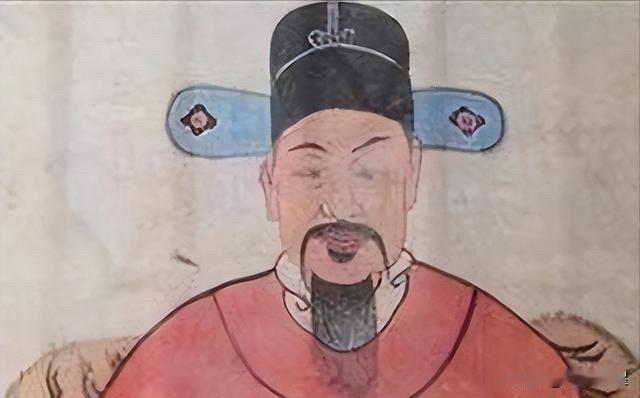

再说岳昌烈。1953年,他初到省文史研究馆,桌上放着一摞线装残卷。老人仍旧穿旧长衫,脸色却不再蜡黄。他为《宋张浚年谱》写校勘记,行文严谨,偶有诗句抒怀。馆中年轻人听他朗读《满江红》,常被那句“靖康耻,犹未雪”震得浑身发热。有意思的是,岳昌烈从不自称“民族英雄后裔”,别人一提,他就摆手:“先祖忠武王的事迹,后辈只能仰望。”

1955年夏末,他携最新整理的《岳武穆遗文辑佚》赴北京送审。从浙江到京津的列车上,老人抱着木盒,里头放的是稿本和一面写着“精忠报国”的小旗。木盒角落夹着那张批示影印件——他把它当珍宝。抵京当晚,周总理特地抽空接见,询问生活起居。老人回答:“国家已给我最好安排,再无所求。”语气平平,却透出不变的傲骨。

此后几年,岳昌烈的身体愈发羸弱,但仍保持每日抄书的习惯。1960年初,他在嘉兴家中去世,留下十余万字文稿和一部未完的《宋军营制考》。省里为他举行简单追悼会,挽联写着:“祖德存浩气,后昆继遗风。”那张木盒里的小旗,安置在棺旁。

毛主席后来读到岳昌烈的文稿,提笔写下评价:“岳氏有后,文章如山;国有斯人,精神不坠。”原稿留在中央档案里,没有公开,文字却在学术圈流传。熟悉内幕的人评论,批示救济固然重要,更可贵的是让一个坚守传统的读书人有了发挥所长的平台。

从1952年的五个字,到清明的无名花圈,再到一句点评,这一连串细节勾勒出领袖与民族英雄后裔之间的遥远呼应。人们或许记得岳飞的铠甲、记得“直捣黄龙”的壮语,却容易忽视那些在和平年代坚持读书、笃信家风的普通老人;正因为他们仍在,精忠报国才不是空洞口号,而是一脉相承的生活方式。