大明永乐三年,海面上帆影蔽天,郑和率领的庞大舰队正破浪前行。那二百四十多艘海船、二万七千余人的阵容,足以让百年后所谓的西班牙无敌舰队相形见绌。

与此同时,金陵城外的农田里,老农李三正小心翼翼地将朝廷颁发的“路引”揣入怀中。没有这张纸,他连去邻县卖粮都成了奢望。

东西方的命运,就在这一刻悄然分道扬镳。

01农民的帝国,皇帝的理想国

1368年,朱元璋在应天登基。这个中国历史上唯一真正意义上的“农民皇帝”,从那一刻起,就决心按照他心目中的理想蓝图,建造一个万世不易的农业乌托邦。

“咱朱重八能得天下,全靠老百姓支持。如今坐了江山,定要让百姓安居乐业,永享太平!”

龙椅上的朱元璋目光炯炯。他太了解元末那个流动不息、商人逐利的世界有多么危险。流民起义,商人囤积,这些都是动摇国本的祸根。

于是,一套精心设计的制度开始运转:

黄册里甲,把百姓钉在土地上

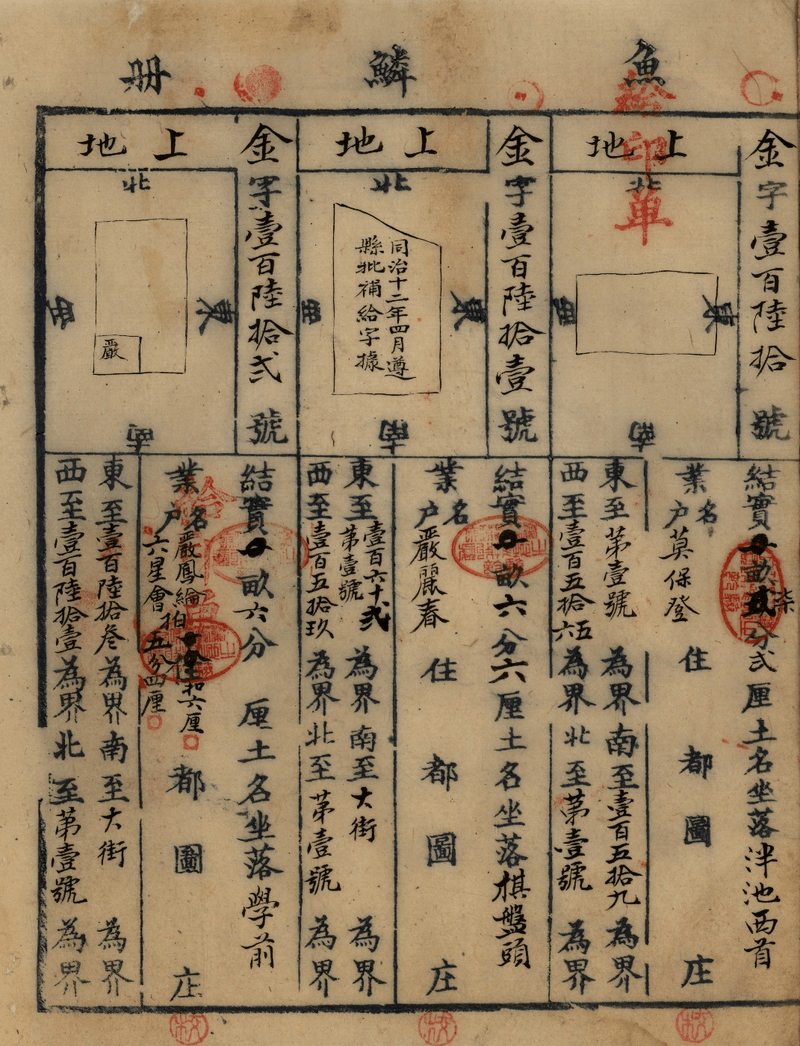

洪武十四年,大明正式开始编制黄册和鱼鳞图册。每里110户,推丁粮多者10户为里长,其余百户编为十甲。全国顿时变成了一盘整齐划一的棋盘。

“皇上,苏州府上报,有商人携家带口欲往外地经商。”

“按律办理!无路引者,一律遣返原籍!”

朱元璋的旨意斩钉截铁。他亲手设计的路引制度,要求百姓离家百里都必须持有官方证明。整个大明社会,就这样被分割成无数个静止的单元格。

商人?那是帝国的蛀虫!

洪武五年,一则诏令震惊全国:商人不得穿绸缎。

“陛下,此举是否过于严苛?”有大臣小心翼翼地问道。

朱元璋冷笑:“农为国本,商为末业。若天下人都去经商,谁来种地?粮食从何而来?”

在他的理想国里,土农工商各安其位,永世不变。商人即使腰缠万贯,在法律上仍是低人一等。那些穿梭于各大城镇的商帮,永远无法想象他们的欧洲同行正在如何悄然改变着世界格局。

02海禁与科举:帝国的自废武功

就在朱元璋精心构筑他的静态农业帝国时,遥远的欧洲正在酝酿一场前所未有的变革。

葡萄牙的亨利王子建立了航海学校,鼓励探险;威尼斯和热那亚的商船在地中海纵横驰骋;佛罗伦萨的美第奇家族不仅掌控着欧洲金融命脉,更资助着达芬奇、米开朗基罗等艺术巨匠。

而大明,却正在完成两大“神操作”。

七下西洋的荒诞结局

1433年,郑和第七次下西洋归来。曾经浩浩荡荡的船队如今显得疲惫不堪。

“陛下,西洋诸国已纷纷向我大明称臣纳贡。然船队耗费甚巨,户部已无力支撑...”

宝座上的明宣宗朱瞻基眉头紧锁。不久后,一道旨意传出:停止下西洋,销毁海图与造船资料。

曾经驰骋大洋的宝船,如今静静地停泊在港口,任其腐朽。而那些详细记录着航海技术的文献,则在熊熊烈火中化为灰烬。

更严厉的海禁政策随之而来:“片板不许下海”。曾经向世界敞开的大门,被彻底关闭。

八股取士,思想的牢笼

与此同时,科举制度在明代发生了关键性转变。八股文成为取士的唯一标准。

“听说李员外家的公子,十年寒窗,就为金榜题名?”

“可不是嘛!整日里就知道死读四书五经,连账本都不会看喽!”

茶馆里的闲谈,无意中道破了明代科举的悲剧。全国最聪明的头脑,都被引导去钻研那些毫无实用价值的八股技巧。数学、天文、地理、工艺?那都是“奇技淫巧”,登不得大雅之堂。

当伽利略在比萨斜塔上做着落体实验时,大明的举子们正在考场上绞尽脑汁地琢磨着“仁义道德”的八股文章。

03东西方大分流:错失的五个世纪

1517年,葡萄牙使臣托梅·皮雷斯抵达广州。这是西欧国家首次与明朝正式接触。

“天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。”

乾隆皇帝后来对英国使臣马戛尔尼说的这番话,其实早在明朝就已深入人心。这种天朝上国的傲慢,让中国对正在西方发生的变革视而不见。

商人在东西方的不同命运

在同时期的欧洲,商人地位发生了翻天覆地的变化。

英国的东印度公司不仅拥有贸易垄断权,甚至拥有自己的军队;荷兰的商人可以直接参与国家决策;美第奇家族出了两位教皇,掌控着半个欧洲的金融。

反观大明,晋商、徽商虽然积累了巨额财富,却始终是权力的附庸。他们赚钱的最终目的,居然是培养子弟科举入仕,成为他们曾经鄙视的士大夫阶层。

停滞的齿轮

更可怕的是,这种停滞形成了一种恶性循环:

压抑商业→技术创新缺乏动力→生产力停滞→更加依赖农业→进一步压抑商业

当瓦特的蒸汽机在1776年发出轰鸣时,大明的纺织作坊仍然依靠人手操作。曾经在宋元时期领先世界的中国科技,在明代彻底失去了活力。

徐光启在与利玛窦合作翻译《几何原本》时曾感慨:“呜呼!吾中华文明,何以落于人后至此!”

可惜,这样的声音在明代实在太少太少。

04历史的叹息:谁能解开这千年枷锁?1644年,李自成的军队攻入北京,崇祯皇帝在煤山自缢。曾经朱元璋以为固若金汤的江山,就这样轰然倒塌。

而取代大明的清朝,全盘继承了明朝的制度,包括重农抑商政策和闭关锁国方针。历史的惯性如此强大,以至于中国在接下来的两个世纪里,继续沿着明代设定的轨迹滑行。

直到1840年,西方的炮舰轰开了中国的大门,中国人才惊觉自己已经落后了整整一个时代。

回望历史,我们不禁要问:如果明朝没有实行海禁,中国的船队能否继续驰骋大洋?如果科举制度没有僵化,中国的科技能否与西方并驾齐驱?如果商人地位得到提升,中国能否自发产生资本主义萌芽?

历史没有如果。朱元璋从一个碗开始,建立了一个伟大的王朝,却也用他的三板斧——重农抑商、海禁政策、八股取士,为中国套上了沉重的枷锁。

那郑和宝船远航的壮举,成了中华文明对外开放的绝响;那江南市镇的繁华,终究未能催生出一场工业革命;那科举考场里的智慧,最终沦为毫无生气的文字游戏。

当我们重新审视这段历史,或许能从中领悟:任何文明,唯有保持开放与活力,才能永立时代潮头。思想的禁锢与社会的僵化,才是真正的亡国之祸。