在我们经常HIV相关的网络评论区里,总能看到些触目惊心的言论:

“给艾滋病人的头上,或者肚皮上盖那种类似猪肉检疫的洗不掉的印章,让人们看到就知道他们是艾滋病”

“在艾滋病家门挂‘艾滋病之家’牌子,想丢人现眼就乱来!”

“为啥不发射火箭送去宇宙划个专门星球给他们住啊”

“把艾滋病人都集中到沙漠地区,让他们在那里生活劳动。顺便还能改造沙漠,一举两得”

我们经常看到在相关HIV的文章的评论区反复出现这样充满恶意言论,折射出一部分人对HIV感染者的深切敌意。

这些带着惩罚性和排斥性的声音,与其说是对疾病的警惕,不如说是一种集体性的敌意宣泄。

这种敌意并非偶然,也不是凭空产生的,藏在背后的是认知的迷雾、道德的枷锁和网络环境的催化。

其背后藏着对疾病的误解、对风险的恐慌以及对个体尊严的漠视。

这种敌意的根源,往往始于人们对风险的误判,而这种误判源于对HIV传播知识的严重匮乏。

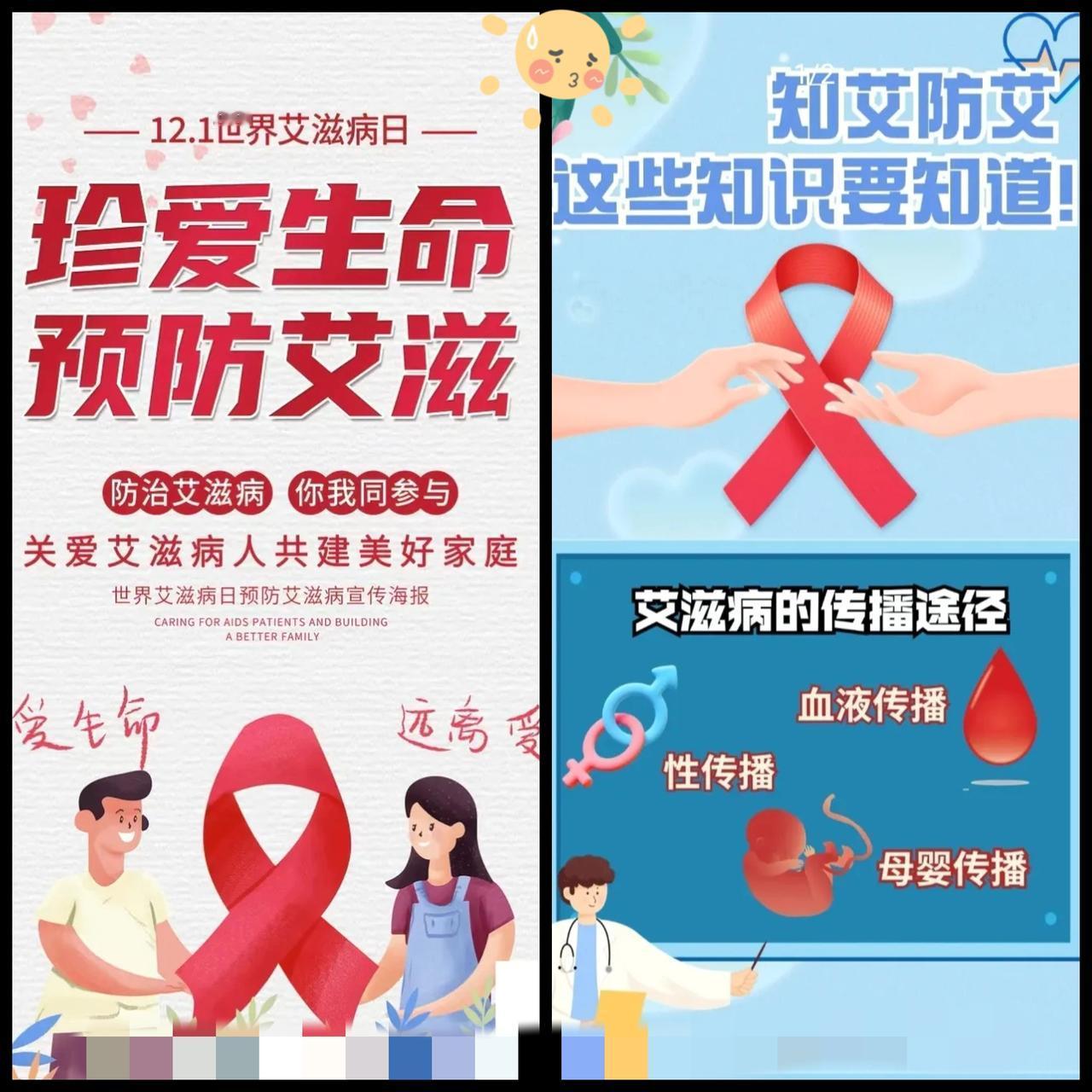

作为一种仅通过性接触、血液和母婴三种途径传播的病毒,HIV在日常接触中(如握手、共餐、拥抱)并不具备传染性。

但2023年《中国公众艾滋病认知调研》显示,仅35%的受访者能正确说出三种传播途径,这种认知盲区直接催生了“接触即感染”的恐慌想象。

当人们无法清晰界定风险边界时,便会通过“极端隔离”的想象寻求安全感。

“盖印章”“挂牌子”等言论本质上是一种“风险可视化”的偏执诉求——试图通过标签化让HIV感染者成为“可见的风险源”,从而规避自己想象中的威胁。

更荒诞的是“沙漠集中安置”“太空流放”等提议,实则是将医学问题异化为“空间隔离”问题,完全无视现代医学早已能通过抗病毒治疗将HIV病毒载量降至检测不到、不具备传染性的水平。

这种认知错位,让科学防控知识让位于原始的恐慌本能。

网络敌意的核心推手,是将HIV感染与道德瑕疵强行绑定的偏见。通过感染途径的“贵贱之分”制造对立.

“感染就是因为性生活混乱”的评论,暴露了社会对感染途径的“道德分层”思维——若感染者因输血、母婴等“非自愿途径”感染,常被视为“无辜受害者”;

而若涉及性传播、吸毒等途径,则被贴上“不自爱”“咎由自取”的标签。

这种分层本质上是疾病污名化的典型表现,将个体健康问题转化为道德审判对象。

更值得警惕的是,这种道德评判会进一步泛化到整个群体。即便最高人民法院数据显示,全国每年审结的HIV恶意传播案件仅25-30例,远低于其他传染病,但“故意传播病毒”的谣言仍在社交媒体反复发酵,如曾引发全国恐慌的“针扎传播”谣言,便将感染者塑造成“主动加害者”的形象。

这种标签化让公众忽视了一个关键事实:HIV感染者既是疾病受害者,也是预防传播的重要参与者,而道德谴责只会迫使他们隐匿病情,反而增加传播风险。

从社会心理学视角看,对HIV感染者的敌意是人们“恐惧投射”的结果。当人们面对无法完全掌控的健康风险时,往往会通过贬低、排斥风险载体来获得心理安全感。

“集中隔离”“专属星球”等极端提议,与历史上对传染病患者的歧视逻辑如出一辙——通过物理隔离将“威胁”与自身切割,这种思维本质上是对风险的逃避而非理性应对。

网络环境则为这种敌意提供了发酵的温床,匿名性让人们卸下了现实中的道德约束,原本藏在心里的偏见可以毫无顾忌地喊出来,甚至为了吸引关注而刻意极端化。

就像"艾滋渣女吧"里的恶意狂欢,匿名用户把未经证实的谣言当真相,用最恶毒的语言攻击感染者,形成了偏见的共振。

更糟的是,谣言在网络上的传播速度远快于科普——"针扎传播""故意咬人防不胜防"之类的虚假信息,总能引发恐慌式转发,而"年均故意传播案件仅25-30例"的官方数据,却很少有人愿意看。

这种信息不对称,让敌意不断发酵,形成了"越骂越怕,越怕越骂"的恶性循环

算法推荐机制则会推送同质化内容,导致“群体极化”——持负面态度的网民在同类言论的强化下,会逐渐接受更极端的观点。

同时,HIV感染者群体的发声渠道相对狭窄,公众难以接触到他们作为普通人的生活场景,只能在刻板印象中形成认知,进一步加剧了对立。

如2022年《中国艾滋病患者权益调查报告》显示,42%的感染者曾遭受区别对待,而这种现实中的歧视又会转化为网络上的情绪反弹,形成“敌意-隐匿-更敌意”的恶性循环。

那些喊着"挂牌子""盖印章"的人,可能没意识到自己的言论正在制造多大的伤害。42%的感染者曾因疾病遭受区别对待,就业被拒、租房被赶、家庭排斥早已是他们的日常。

网络上的敌意会渗透到现实中,让感染者更不敢公开病情,甚至不敢去医院治疗,反而增加了病毒传播的风险。

其实消除敌意的钥匙很简单:多一点科学认知,少一点道德绑架;多一点换位思考,少一点匿名狂欢。

毕竟,艾滋病只是一种疾病,感染者首先是人,他们不该为无知和偏见买单。

作者:大号创可贴

评论列表