近日,滴滴出行平台再次发布规则调整公告,宣布将于12月1日起对“出行分”体系进行新一轮优化。

这已不是滴滴首次调整其司机服务评价系统,但此次修订在司机群体中引发了广泛关注与热议。新规则究竟带来了哪些变化?其对司机端的实际影响又集中在哪些方面?

根据官方说明,本次调整主要聚焦于“出行分”的计算维度和调度优先级算法。一方面,平台进一步强化了服务质量在综合评分中的权重,乘客评价、车内环境、驾驶平稳度等细节被纳入更精细的考核范畴。这意味着,司机若想维持或提升出行分,必须在服务细节上投入更多精力。

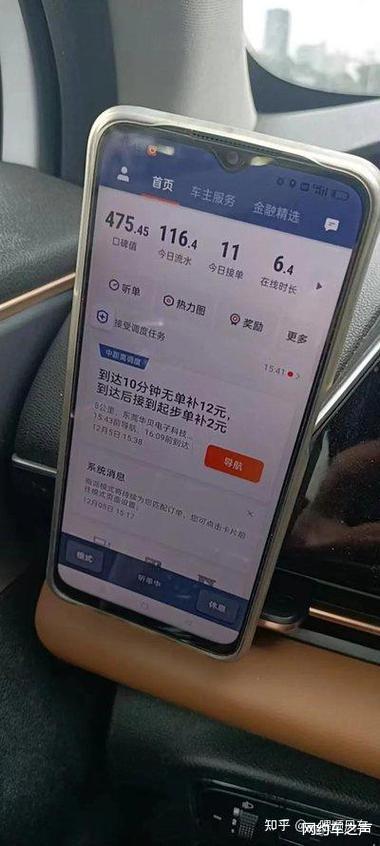

另一方面,订单调度机制也将更紧密地与出行分挂钩——高分司机在热门时段和区域将享有显著的接单优势,系统会优先向其派发里程更长、收益更佳的订单。

新规则的核心导向是“优质优价”,鼓励司机通过提升服务水平来获取更高回报。对于一贯注重服务、口碑良好的司机而言,这无疑是一次利好。他们有望凭借高分身份,更频繁地接到“优质订单”,从而实现收入的稳步增长。

然而,对于部分服务意识薄弱或评分徘徊在中低水平的司机,则可能面临订单质量下降、平均时薪缩水的挑战。长此以往,司机群体内部的收入差距或将进一步拉大。

规则调整后,司机的运营策略需作出相应改变。过去可能更侧重于“多拉快跑”的司机,现在必须将“如何提升服务分”作为首要考量。例如,主动提供帮助、保持车辆一尘不染、确保行驶绝对平稳等,这些软性服务将成为争取高分的关键。

这促使司机从单纯追求接单量,转向对每一次服务质量的深度耕耘。某种程度上,这是对司机职业素养的一次系统性提升,但也增加了他们的隐性劳动成本与心理压力。

尽管平台强调算法优化旨在激励优质服务,但司机们对于“系统如何精准定义‘优质’仍存有疑虑。例如,非主观因素导致的低评分(如乘客个人情绪化差评)是否会不公正地拉低出行分?

派单机制在向高分司机倾斜时,是否会过度挤压中低分司机的生存空间,导致“强者恒强”的马太效应?这些担忧指向了规则执行过程中的透明度与公平性,需要平台提供更清晰的申诉渠道与更合理的评分校准机制。

滴滴此次调整出行分规则,是其持续优化平台生态、提升用户体验的既定步骤。从长远看,推动服务升级有助于网约车行业的健康发展。

然而,任何规则的变动都牵动着数十万司机的切身利益。如何在激励优质服务与保障广大司机基本收益之间找到平衡点,是滴滴必须审慎处理的课题。

12月1日新规生效后,其实际效果与司机群体的真实反馈,将是检验这次调整成败的唯一标准。对于司机而言,主动适应变化、精进服务,或许是在规则变迁中保持竞争力的不二法门。

评论列表