一、月夜献城:一场改变楚汉版图的沉默叛变

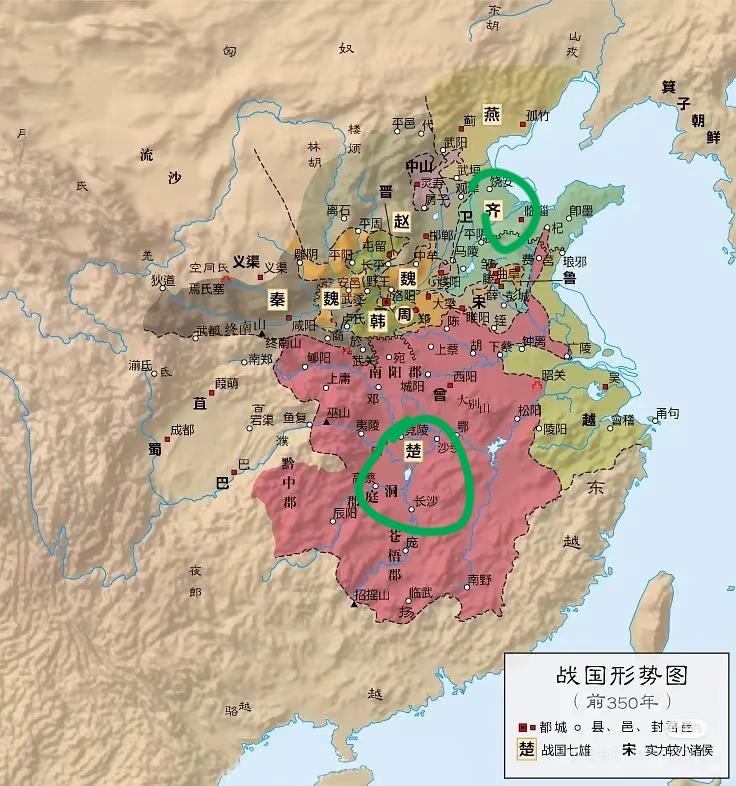

一、月夜献城:一场改变楚汉版图的沉默叛变公元前202年深冬,陈县(今河南淮阳)城头月色如刀。楚军主将利几手执火把,独自登上雉堞。城外二十里,汉军灌婴、樊哙、夏侯婴三路骑兵呈钳形合围;城内,楚令尹灵常的副将刚刚被他以“私通汉使”罪名就地斩首。子时三刻,城门缓缓洞开,利几单膝跪地,将项羽亲笔所书的“陈公”印绶高举过顶——没有血战,没有呐喊,楚汉之间最关键的一场“陈下之战”以一种近乎诡异的静默结束。项羽十万大军南撤的咽喉,就此被利几亲手折断。

当刘邦在汜水大营读到“陈县已下”的急报时,这位汉王愣了半晌,只吐出四个字:“天助我也!”他当即口诏:封利几颍川侯,食邑十二县,赐金千斤、奴婢三百。一夜之间,降将利几成了汉帝国最耀眼的“新贵”。

然而,所有命运的馈赠,早已暗中标好了价码。利几不知道,他献出的不仅是一座城,还有自己后半生的安宁。

二、颍川封侯:黄金诏书背后的死亡名单

二、颍川封侯:黄金诏书背后的死亡名单颍川郡地处洛阳东南,控黄淮之冲,户口十万,其富庶足抵关中一半。韩王信被徙太原后,这块肥肉空悬,利几以“陈下首功”摘得,朝野哗然。

赴任前夜,丞相萧何设宴相送。酒过三巡,萧何貌似无意地问道:“陈公当日斩灵常副将,可曾搜得密信?”利几心头一凛——那封染血的绢书上,赫然列着十七名楚降将的姓名及私通项羽的“证据”。利几没有上交,而是悄悄藏入袖中。此刻,他举杯一笑:“只些寻常军报,已焚。”萧何亦笑,目光却如寒星。

此后半年,利几在颍川修筑高墙、募私兵、铸刀枪,甚至暗凿一条自府邸通向北邙山的隧道。表面理由是“防贼”,实则他比谁都清楚:自己掌握了太多不该掌握的秘密——

1. 刘邦毁约追击项羽,真正的突破口是他利几;

2. 陈下之战楚军八万被歼,主因是他在城内反戈;

3. 那份“十七人名单”一旦曝光,足以让汉初功臣集团人人自危。

当利几在颍川夜不能寐时,长安传来的消息一次比一次惊心:燕王臧荼因“谋反”被诛,楚王韩信被缚云梦,连项羽旧部、已封侯的灵常也被“迟封”以示冷落。每听到一次马蹄,利几就感觉颈边冷一分。

三、洛阳秋诏:一次注定赴死的召见

三、洛阳秋诏:一次注定赴死的召见汉五年(前202)八月,枫叶初红。刘邦在洛阳南宫大摆酒宴,下诏“凡在通侯籍者,悉入朝觐”。使者抵达颍川时,利几正在校场阅兵。接过诏书,他失手打翻了药碗,乌黑的药汁溅满衣襟。

当夜,利几独坐密室,燃起铜灯,将那份藏了半年的“十七人名单”缓缓摊开在案。灯光下,一个个名字像十七道伤口:蓼侯孔熙、费侯陈贺、阳夏侯陈豨……他忽然明白,刘邦真正想要的,不是他的朝觐,而是他这颗知道得太多的人头。名单在火盆中卷曲、化灰,利几抽出长剑,对月而誓:“既负项王,亦不复负己!”

次日黎明,他集合三百私兵,杀颍川都尉,焚汉旗,反。

四、北邙山之战:三百死士与三万羽林的对决

四、北邙山之战:三百死士与三万羽林的对决刘邦的反应快得惊人。诏书发出第七天,他亲率三万羽林、七路校尉,星夜疾驰颍川。同时,密令灌婴率骑兵绕道北邙,封堵隧道出口。

利几的城只守了两天。第三天拂晓,汉军挖开颍水故渠,水淹外城。利几趁乱率三百死士钻入隧道,却在北邙山口遭遇灌婴的火箭阵。隧道内油灯被打翻,大火封喉,三百人无一降。利几身中三箭,从暗河潜水而出,消失在黎明前的芦苇荡。

汉军打扫战场时,只找到一只被烧得半残的铜印,隐约可辨“陈公”二字。刘邦凝视良久,忽然大笑,下令停止搜山,转身回洛。群臣不解,刘邦淡淡一句:“孤鸟投林,何足挂齿。”

五、人间蒸发:三种野史里的结局

五、人间蒸发:三种野史里的结局正史写到此戛然而止,利几的终局成了楚汉最大的悬案之一。民间野史却给了他三种截然不同的收梢——

1. 雁门关外说

晋北老卒口述:利几北逃投匈奴,单于爱其勇,妻以胡女。十年后,他以“谷蠡王”身份南下劫掠,被李广所部射杀。临死前,他手指南方,用楚音高呼:“陈县,陈县!”

2. 淮上渔歌说

九江渔民传言:利几潜回淮阳,改名“利季”,以贩鱼为业。文帝年间,他曾在下邳城下救起落水的窦太后弟窦广国,拒受千金,只取一瓢江水。晚年常在深夜对月吹楚箫,箫声呜咽,如泣如诉。

3. 商山隐侠说

商山四皓之后有笔记:利几与四皓为方外友,共隐商山。高祖驾崩,他白衣素冠,远送梓宫至长陵,泣血数升,夜半遁去。后人于峰顶拾得残剑,剑脊刻“不负项王”四字,血锈斑斑,不可辨。

历史的真相或许更简单:利几负伤后死于荒郊,被野狼分食,连名字都化作了北邙山的尘土。但人们愿意相信那些带温度的传说——因为“下落不明”四个字,太冷。

六、利几的成就与悲剧:一个降将的双刃人生

六、利几的成就与悲剧:一个降将的双刃人生利几一生,短暂却锋利,像一柄出鞘即断的匕首。他的成就与罪孽,恰如双刃——

成就

- 军事上:以一人、一城、一夜,瓦解项羽十万大军最后的壁垒,直接促成楚汉战争提前结束。

- 政治上:以降将身份获封颍川十二县,打破“非功不侯”的汉初铁律,为后世“以间封侯”提供先例。

- 情报上:掌握楚汉之际最敏感的“降将通敌网络”,虽未能公之于众,却成为刘邦晚年清洗功臣的导火索之一。

悲剧

- 身份原罪:既是项羽旧部,又背主投敌,注定不被任何一方真正信任。

- 信息原罪:知道得太多,反而失去生存资格——刘邦可以赦天下,却容不下一个手握名单的人。

- 心理原罪:负项羽、负刘邦、负自己,三重愧疚日夜噬心,最终只能选择“反”作为解脱。

七、如何评价利几:历史夹缝里的“灰色英雄”

七、如何评价利几:历史夹缝里的“灰色英雄”太史公在《史记》里只用六十五字写利几,却留下两个耐人寻味的动词——“恐”与“走”。一个“恐”字,写尽降将的惶惶;一个“走”字,道尽英雄的无奈。

利几不是传统意义上的忠臣,更不是大义凛然的烈士。他背叛项羽,是对旧主的“不忠”;他反叛刘邦,是对新主的“不义”;他让三百死士陪葬,是对部下的“不仁”。然而,在“忠—义—仁”的框架之外,我们分明看到一个血肉凡人在乱世中的挣扎——

他献城,是为保陈县百姓免遭屠城;

他藏名单,是怕十七位同袍被连坐;

他焚旗反汉,是给自己保留最后一点尊严。

当所有宏大叙事都要求他“做棋子”时,他选择“做匕首”——哪怕只亮一次刃,也要在历史的黑幕上划一道属于自己的口子。

刘邦赢了天下,却终生不再提“颍川”二字;

项羽输了江山,却在临终前对乌江亭长说:“陈公不降,吾不至斯!”;

而利几,用一次失败的反叛,为“降将”这个尴尬群体,争得了被史书铭记的权利。