你真的读懂了岑参的诗吗?那句"轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗"背后的轮台,到底在哪儿?这个问题,就像沙漠里的海市蜃楼,抓了几千年,却一直没个准信。直到最近,乌鲁木齐南边的一处废墟,让这个谜题有了点眉目。

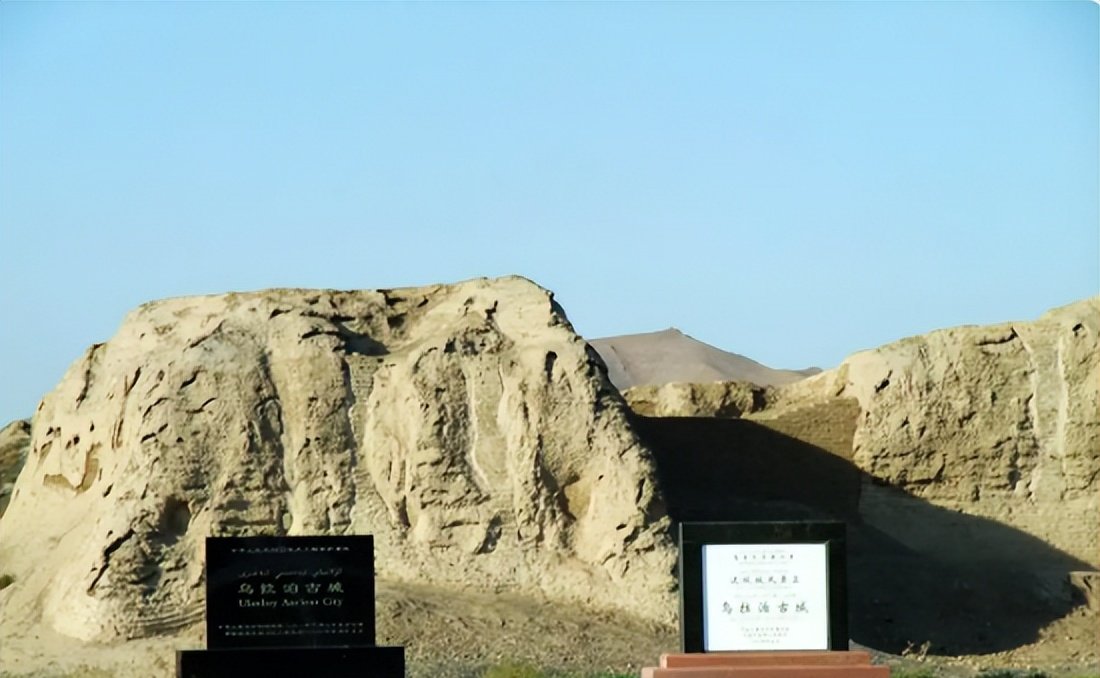

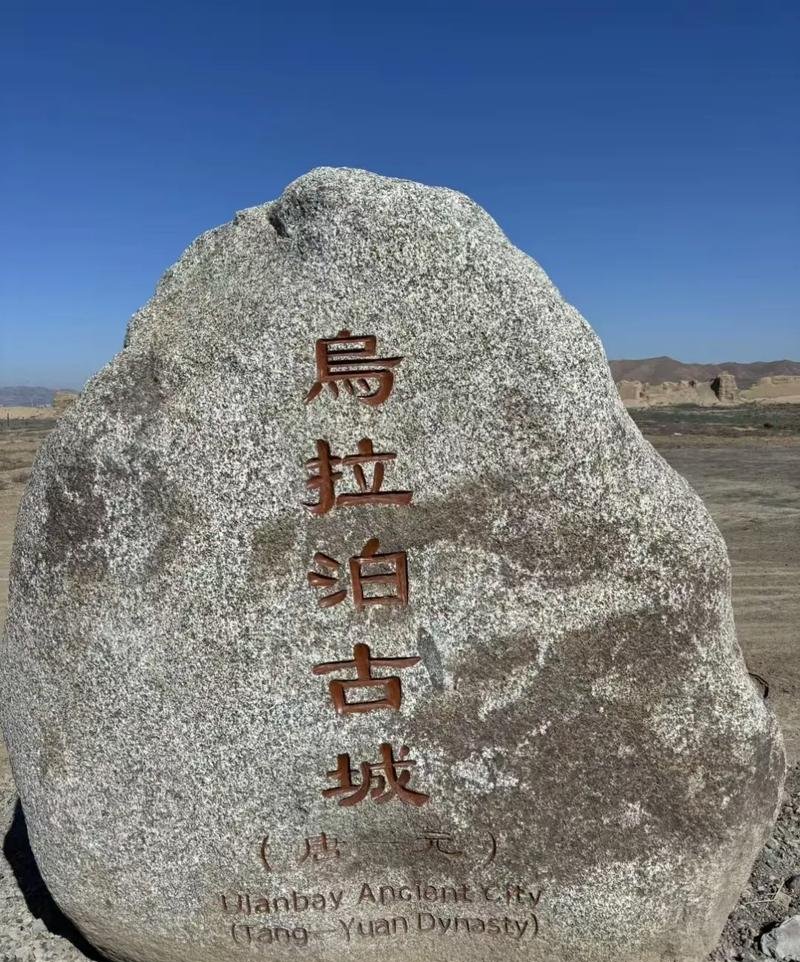

说实话,我以前一直以为轮台就是现在新疆轮台县,直到看到考古队的发现,才被狠狠打脸。这遗址离天山主峰可近了,也就二十公里不到。南边是白杨沟峡谷,北边连着北庭故道那片肥沃的土地。城墙是用天山的石头和土夯实的,现在还剩七米高,五米多厚,站在墙底下往上看,真有种被巨人圈起来的感觉。

考古队去年从墙根下取了些样本,最底下那层带炭的麦秸,一测年代,居然是公元640年到680年。这不就是《旧唐书》里说的"贞观十四年置轮台县"那会儿嘛!时间对上了,这事儿就靠谱多了。

城里被两道墙分成三块,东北角挖出一排排陶罐,是军队存粮食用的,罐口泥封上还印着"轮台"两个字的篆印。西北角全是兵器,铁甲片、弩机,有个弩机臂上还刻着"北庭"字样。最南边那块高台被火烧过,灰里翻出些碎纸片,是当时的文书,上面还能认出"仓曹"、"烽子"这些词,一看就是管后勤和传递军情的衙门。每样东西都在说:这儿就是大唐最北边的粮食和兵器中转站。

但最让我起鸡皮疙瘩的,是一封没寄出去的家信,写在木简上。一个守边的小兵,字写得歪歪扭扭,说"九月轮台风夜吼,沙石入窗,面皆刀割"。这风在九月夜里吼,沙子石头都往窗户里灌,吹在脸上跟刀子割一样。你猜怎么着?岑参那首《走马川行》里写的,不就是"轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗"吗?一个大诗人,一个无名小卒,隔了一千多年,说的却是同一场风,用了同一个动词。这种巧合,让乌拉泊和轮台之间,再也插不进第三个可能了。

其实清朝的《西域水道记》早就怀疑乌拉泊是唐朝的轮台,就是没证据。八十年代,新疆有个叫梁勇的文博工作者,在城里捡到一块碎砖,上面有"轮台"俩字,激动得连夜给北大历史系写信。结果人家回了句"孤证不立",一块砖说明不了问题。一直到去年春天,考古队在南边的城壕里挖出一排排"开元通宝"铜钱,还有骨头做的骰子,钱币的层位和骰子的磨损程度,都说明这儿的驻军待了很长时间,很稳定,这才把证据链给补全了。

随着挖掘的深入,岑参诗里那些地理细节也一个个都对上了。《白雪歌》里写"瀚海阑干百丈冰",从乌拉泊往北看,古尔班通古特沙漠冬天的冰凌子,真就像冻住的海浪一样。《轮台歌》里写"四边伐鼓雪海涌",那应该就是天山隘口的暴风雪,被战鼓声一震,卷起来的样子。诗和遗址,就这么互相解释,岑参笔下那些看起来很夸张的边塞景象,一下子都有了现实的依据。

当然,争论还没完。也有学者觉得,唐朝的轮台县城可能跟个帐篷似的,打仗打到哪就迁到哪,乌拉泊只是其中一站。北庭故城、昌吉古城,甚至阜康的破城子,都可能是轮台。面对这些疑问,新疆文物考古研究所公布了今年的计划,他们要以乌拉泊为中心,沿着天山北麓拉开一百公里的调查范围,用GIS系统把所有的烽火台、驿站、水源、里程都标在厘米级的地图上,让轮台不再是一个点,而是一条能追溯的"时空走廊"。

不管最后结果怎么样,诗人跟士兵一起写下的边塞故事,已经深深埋在了乌拉泊的土里和风里。现在,游客踩着木栈道走上那段残墙,手机镜头里扫过的,不只是碎石头和枯草,更是无数个像岑参一样的人,用诗句为我们留住的盛唐夜晚。那一刻,历史不再是纸上的东西,而是耳朵边突然响起的鼓角,是扑面而来的雪沙,是过了一千年还能刺痛皮肤的边关的温度。

你说,我们读唐诗的时候,是不是也在触摸那些已经消失的温度?

评论列表