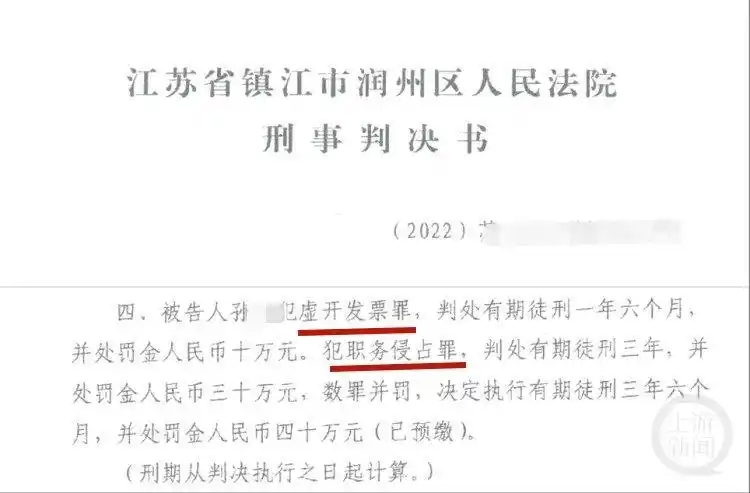

江苏镇江女子孙某因虚开发票罪、职务侵占罪,于2023年2月被判处有期徒刑三年六个月。然而,自2021年案发至2025年,孙某通过四次怀孕(含立案前一次生育)多次申请监外执行,导致实际收监时间一拖再拖。具体时间线如下:

2021年9月:孙某因职务侵占罪主动投案,取保候审期间以怀孕为由未被羁押,同年12月产下第一子;

2023年1月:案件审理期间第二次怀孕,二审判决生效后于10月生下第二子;

2024年9月:哺乳期结束前一周第三次怀孕,2025年5月产下第三子。三次怀孕均精准卡在收监节点,引发公众对其“恶意规避刑罚”的强烈质疑。

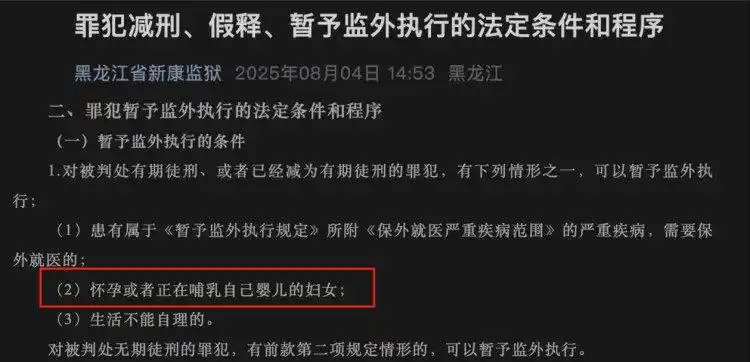

根据《刑事诉讼法》第265条,怀孕或哺乳期妇女可暂予监外执行,执行期间计入刑期。然而,条款中“可以”二字赋予司法机关裁量权。本案争议焦点在于:

主观恶意认定:孙某离婚状态下连续非婚生育三子,且每次怀孕均与收监时间高度重合,被律师认为符合“恶意怀孕”特征——即通过反复生育逃避刑罚;

司法审查边界:法院以“怀孕方式、生父信息属隐私”为由未深入调查,仅依据医学证明批准监外执行,被质疑审查流于形式;

刑期计算矛盾:若孙某在2025年哺乳期结束后再次怀孕,总计监外执行时间可能覆盖其三年六个月刑期,导致“判刑却无需坐牢”的荒诞结果。

此类案件暴露出法律执行中的两难境地:

人道主义原则:对孕妇和哺乳期妇女的保护体现对生命权的尊重,但部分罪犯借此钻空子,如广东何某服刑期间三次怀孕、美国女囚通过人工授精规避刑罚;

社会公平争议:同案人朱某被收监八年,其家属质问“为何孙某能逍遥法外”,公众担忧法律沦为特权阶层的“护身符”;

执行细则缺失:现行法律未明确“连续怀孕”的应对机制,部分地区已尝试严查,如湖北检察机关曾以“恶意怀孕”为由将贩毒罪犯张某某收监。

为解决类似问题,法律界提出多项改革方向:

细化恶意怀孕认定标准:将“连续卡点生育”“非婚多次生育”等行为纳入审查范围,降低主观恶意取证难度;

建立跨部门核查机制:联动民政、卫健部门核验生育记录及抚养真实性,避免伪造证明;

限制监外执行次数:参考山西晋城案例,对故意逃避刑罚者,即使符合条件也可强制收监;

公开司法审查流程:增强暂予监外执行决定的透明度,减少公众疑虑。

评论列表