“陪诊”不止“陪+诊”

作者 | AgeClub卫元祺

前言

淼淼在毕业后凭护士证成为一名陪诊师,至今已工作一年有余。

两个月前,淼淼陪伴一位患有心脏病的老人就医,过程中老人突然呼吸急促,淼淼立刻发现老人异常并联系医生。事后医生说,幸好淼淼求助及时,否则老人的情况不容乐观。

这种极端情况验证了独居老人对陪诊师的刚性需求。

在社交平台中搜索相关内容,能够看到大量为父母寻找陪诊师的求助帖。一位发帖人告诉AgeClub,他两次发帖找到的陪诊师都非常耐心负责,之后有需要还会考虑找陪诊师帮忙。

相关搜索结果 图源小红书截图

目前,陪诊师尚未被人社部列入国家职业分类大典,仍属于新型职业,缺乏统一的职业标准和管理体系,旺盛的需求呼唤相关标准出台。

2025年,由中国水利电力医学科学技术学会牵头制定的《健康陪诊服务规范》正式落地实施,首次构建了“初级-中级-高级”三级职业认证体系,明确了陪诊师的专业能力要求和服务标准。

同时,上海、北京等地开展陪诊服务试点,探索持证上岗、服务流程规范、收费标准监管等措施,推动陪诊师纳入社区养老服务和医院合作体系。市场和政策的双重爆发,让陪诊师从边缘逐渐走进大众视野,多家陪诊平台获得融资。AgeClub观察当前陪诊市场,从商业模式、市场潜力等角度进行梳理,以期为相关企业提供启发。

PART 01

直击独居老人就诊痛点

陪诊师如何成为“临时家人”?

小雨原本是三甲医院的一名护士,在临床工作中,她发现,老年人就医时要面临的不止疾病本身,还有庞大复杂的医疗系统带来的“就医难题”。

她认为,这些问题的解决可以被前置,在老人就诊的过程中就进行解决。

去年年末,小雨开始尝试陪诊工作,担任护士的经历让她对医院的一般结构、就诊流程更加熟悉,专业医疗知识也能让她成为老人和医生之间的桥梁,充当老人就诊过程中的“临时家人”。

小雨的客户中老人占比80%。在她看来,针对老年人的陪诊服务不仅能够起到精神上的陪伴作用,更重要的是解决流程问题、帮患者说清病情、帮家属听懂医嘱。

据统计,88.54%的社区老年人在就医过程中存在家人无法及时陪同的现象。

我国独生子女数量在2015年左右就已经超过2亿人,加之中小城镇独生子女向大城市流动,意味着至少2亿多家庭中,中老年父母在就医时难以随时获得子女陪同。

“陪诊”服务正是诞生于离家年轻人对于父母就医的焦虑情绪中。

随着老龄化、城镇化问题加深,独居老人越来越多,老人们在家无人陪伴,当有疾病来临时难以应对,但儿女往往离家较远,难以兼顾工作和家庭。

大型医院复杂的构造和不同功能区之间的远距离,也为老人看病造成了实际上的困扰。试想:如果第一次到某医院就诊,就能够有一个人妥帖安排好从挂号、取号、问诊、检查的全流程,即使是年轻人也会觉得轻松很多,对老人而言更是如此。

另外,数字技术在诊疗场景的广泛应用,进一步扩大了老人在就诊中的“数字鸿沟”,许多老人在面对操作手机、机器完成挂号等流程时手足无措。在向医生描述病情时,老人也往往无法清晰明确地表达,导致就医流程对他们来说更加复杂。

PART 02

职业标准出台+试点城市落地

陪诊行业从“野蛮生长”到“有章可循”

2010年前后,不少医院为了改善就诊体验,曾在院内设立“陪诊员”岗位,但此后并未将这一岗位体系化。

到2015年,随着互联网医疗的兴起,陪诊服务迎来第一波发展小高潮。当时出现了如“e陪诊”、“安心陪诊”等平台,基本确立了“线上预约+线下服务”的行业流程框架,一些平台还获得了上千万融资。然而,由于当时市场需求尚未完全爆发,加之政策调整(如叫停“医院与商业公司合作挂号加号”)以及资本退潮,这批平台大多在几年后逐渐退出市场或转型。

近几年,陪诊服务再次回暖,除了老龄化加剧、市场需求旺盛的原因之外,医院诊疗系统日益复杂化、智能技术的应用等也是重要原因。《2025医疗陪护行业白皮书》数据显示,2024 年中国陪诊市场规模已突破800亿元。

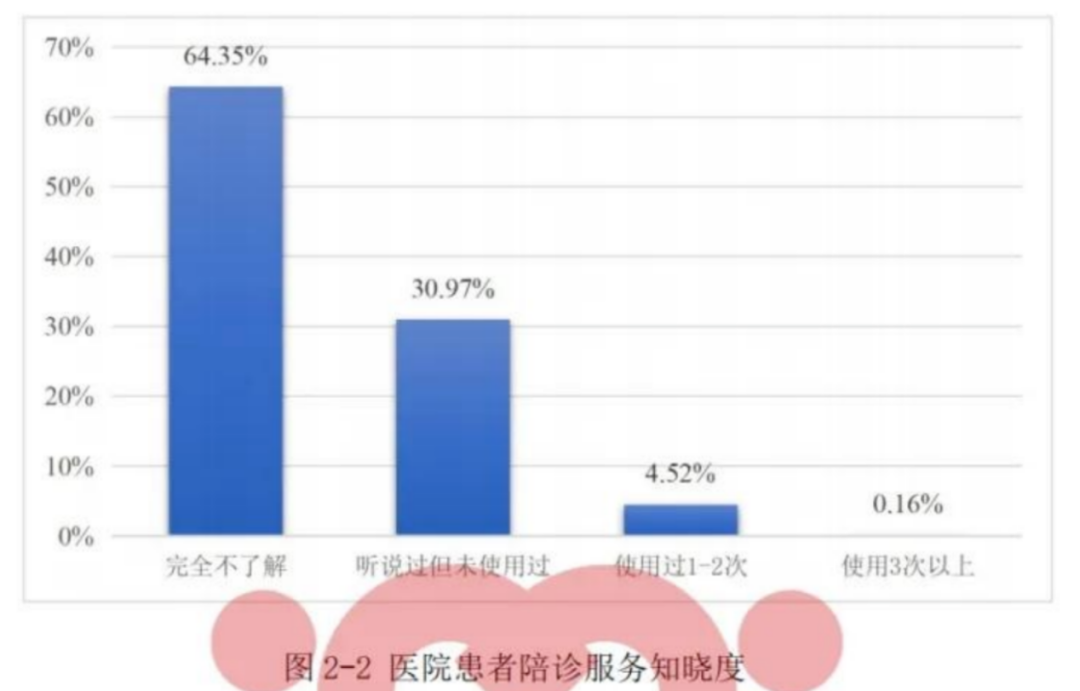

今年5月,中国社会福利与养老服务协会携手蓝豚医陪,发布《陪诊服务发展研究报告(2025)》。数据显示,即使在北京、上海、浙江等经济较为发达的省市,也仅有3.51%的受访者使用过陪诊服务,其中绝大部分为家人预约或企业、社区赠送服务,为自己预约过陪诊服务的受访者仅占4.55%。

医院患者陪诊服务知晓度

图源《陪诊服务发展研究报告(2025)》

据北京日报,陪诊师中女性占比近83%,其中以青年为主,由于行业发展仍处于初期阶段,陪诊师从业年限普遍较短。陪诊师的学历普遍在大专以上,但医学及护理专业背景的仅占17.21%,且兼职占大部分,人才结构亟待优化提升。

PART 03

全国扩张、AI下场、资本注入

差异化竞争抢占市场先机

家住南京的小露是一名全职母亲,今年9月份接触到了陪诊考试,通过考试后成为院小陪平台的一名兼职陪诊师。半个月中,小露在空闲时间接了5单,时间自由,也能让她在家务之余实现更多自我价值。

于陪诊师而言,挂靠平台既能保证较为稳定的客源,也能一定程度上规避陪诊过程中可能产生的风险。多名陪诊师向AgeClub表示,有平台作为中介,服务边界和流程更加规范,保险也能帮助他们保护自身权益。

AgeCub将目前市面上的部分陪诊企业及其商业模式整理如下:

院小陪

院小陪公司创建于2015年,起初在杭州市内提供陪诊服务,今年下半年开始在全国扩张,目前在60个城市提供服务。5月,院小陪获得天使轮1000万元投资,目前正在二轮融资中。

院小陪告诉AgeClub,目前平台共有兼职、全职陪诊师上万名,全职陪诊师占比较少。

对于兼职陪诊师,平台要求其具有人社部颁发的陪诊师证,面试后对兼职陪诊师进行陪诊SOP、系统使用、服务标准等方面的培训之后才可上岗;对全职陪诊师的专业程度要求更高,需要具备护士证。

橙医健康

橙医健康成立于2022年7月,三年间通过城市合伙人模式成立了60+分公司,最大程度满足属地化的陪诊需求。

对于分公司,橙医集团提供管理层人员培训、培训师课程内容更新等服务,实现了地域服务网络的覆盖和服务标准化,进一步持续在全国范围内拓展B端客户。

橙医健康的核心是提供区别于传统家政式陪护的“民用医疗级陪诊”,强调医疗性与服务流程的标准化。早在行业混乱时期,橙医健康就制定了《陪诊师职业技能规范》团体标准,实现了自身服务标准的统一,也增强了行业背书。

在B端,橙医健康通过与银行、保险公司等合作,降低获客成本;在C端,橙医健康按照服务内容差异化定价,覆盖不同消费群体,用就医规划、诊后健康管理等增值服务提高客单价。

安护通

安护通成立于2019年,专注于养老健康领域,为养老家庭提供包括“医院陪护、医院陪诊、居家招呼、定制陪护、长者陪伴”等全方位的健康养老专业陪护服务。目前安护通已落地300多个城市,服务超过300多家医院。

旗下“安陪诊”能够依托“互联网+”技术,为患者挑选合适的医院和专家,提供导医服务和就医指南。

安陪诊提供的服务 图源安护通官网截图

对于安护通来说,陪诊业务并非独立存在,而是与“安护工”(医院陪护)、“安护到家”(居家照护)两个品牌共同构成一个完整地服务生态,满足老人从疾病陪诊、住院陪护到住院后居家康复的全场景需求,极大地提高了客户粘性和客单价。

蓝豚医陪

蓝豚医陪成立于2016年,目前已覆盖北京、上海、广州等主要城市。

蓝豚医陪搭建了国内第一支以本院退休护士及在职护士为主力的陪诊师团队,着力提升陪诊服务的专业性和陪诊师的医学背景,建立严格的审核机制,对陪诊师资质层层把关,并作为第一单位制定《老年陪诊服务规范》团体标准。

在陪诊过程中,蓝豚医陪要求陪诊师在关键节点进行打卡,同时家属可以通过后台实时查看患者就诊进展,实现“智能打卡+实时追踪”。

通过自有平台,蓝豚医陪链接了医疗、康复、养老、社区等资源,形成“服务闭环+资源联动”的生态体系,用一个平台匹配全场景需求。

值得注意的是,蓝豚医陪同时也向其他陪诊机构提供服务。陪诊机构入驻平台后,可以获得品牌宣传和平台流量支持,当用户下单时,可以自主选择由该机构提供的服务,从而实现精准获客。

蓝豚医陪平台 图源蓝豚医陪订阅号

微脉

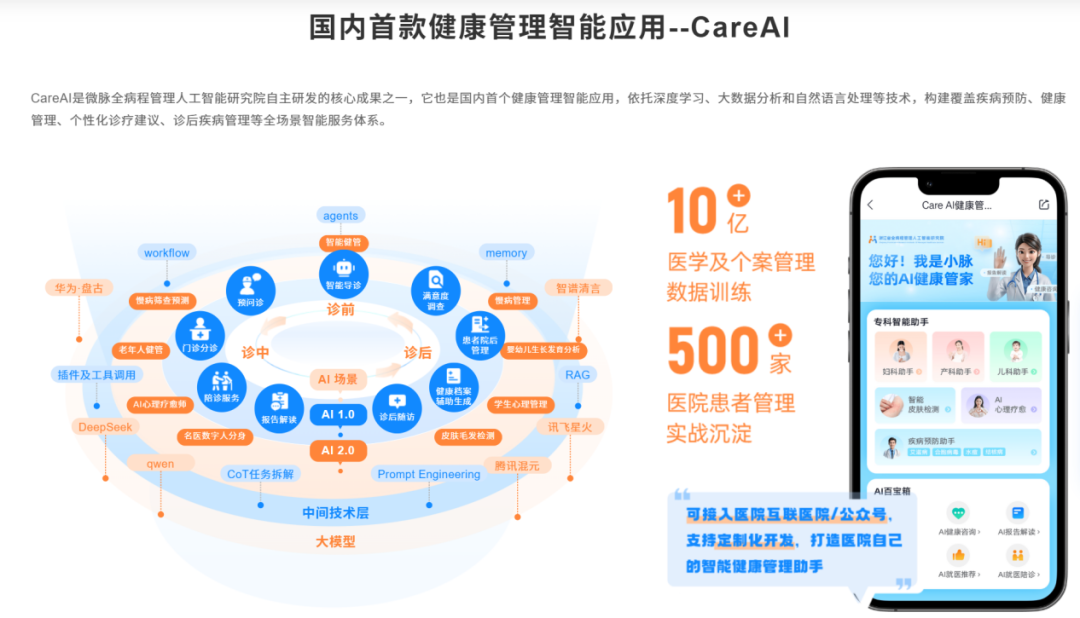

今年7月,微脉向港交所主板提交上市申请书,成为“AI陪诊第一股”。此前,微脉获得阿里、腾讯、百度、IDG等资方的多轮投资,估值达到约40亿元人民币。

微脉成立于2013年,最初从一个挂号平台起步,致力于构建城市级的互联网健康医疗大数据平台;数年发展后其业务核心逐渐聚焦,并转型为“AI+全病程管理服务商”,通过自研的CareAI平台实现智能分诊、报告解读、康复指导等服务。

CareAI的主要功能 图源微脉官网

在线上,微脉通过APP、小程序提供AI和人工团队支持,线下在合作医院内设立“全病程管理中心”,派驻专业医疗助力提供陪诊、协调就医等实体服务,截至2024年末已入驻全国157家核心医院,服务网络覆盖了超过4700家医疗机构。

据报道,全病程管理服务为微脉贡献超70%收入,2024年人均服务价值约1600元,远高于行业平均水平,体现了其深度服务带来的高附加值。此外,微脉的盈利来源还有医疗健康产品销售和保险经纪服务等。

与传统陪诊模式相较,微脉更重视长期、系统性健康管理的入口。其全病程管理服务覆盖诊前、诊中、诊后全链条,以AI驱动为核心,实现服务的标准化、个性化和大规模覆盖。此外,“全病程管理中心”能够深入嵌入医疗系统,有效补充了传统的医院服务。

结语

在相关政策和试点的推进下,陪诊行业必然从粗放、分散走向集中和规范化。同时在技术的赋能下,AI辅助、大数据匹配、线上问诊和线下陪诊的模式将成为常态。

当前,专业陪诊平台向全国扩张,本地企业也在加速孵化。陪诊有道创始人张志援曾表示,“目前市面上现存的规模化、连锁化陪诊企业,无不是在“企业侧”“医院侧”“政府侧”获得了稳定的业务订单,稳定的现金流”。

与B端和G端的合作成为陪诊行业的重要增长点。e康陪诊与中国太平、中国平安等头部险企均达成合作,获得稳定的业务订单。同时,在促进普惠性养老服务高质量发展的背景下,陪诊服务作为失能失智人群刚需的服务类型,有望被部分纳入普惠性养老服务的范围,为陪诊企业打开 G 端支付渠道。例如上海开展的“家庭照护床位”服务提供包括陪诊配药等在内的多项个性化服务,老人及子女可按需购买,政府提供部分补贴。

在就诊场景中对服务进行纵向延伸也是未来发展的方向之一。一方面,可以针对特定人群(孕产妇、肿瘤患者、认知症患者等)提供专科化、深度的陪诊服务;另一方面,可将服务延伸至药品配送、诊前诊后健康管理等环节,提高服务附加值的同时也能通过多次接触增强用户粘性。