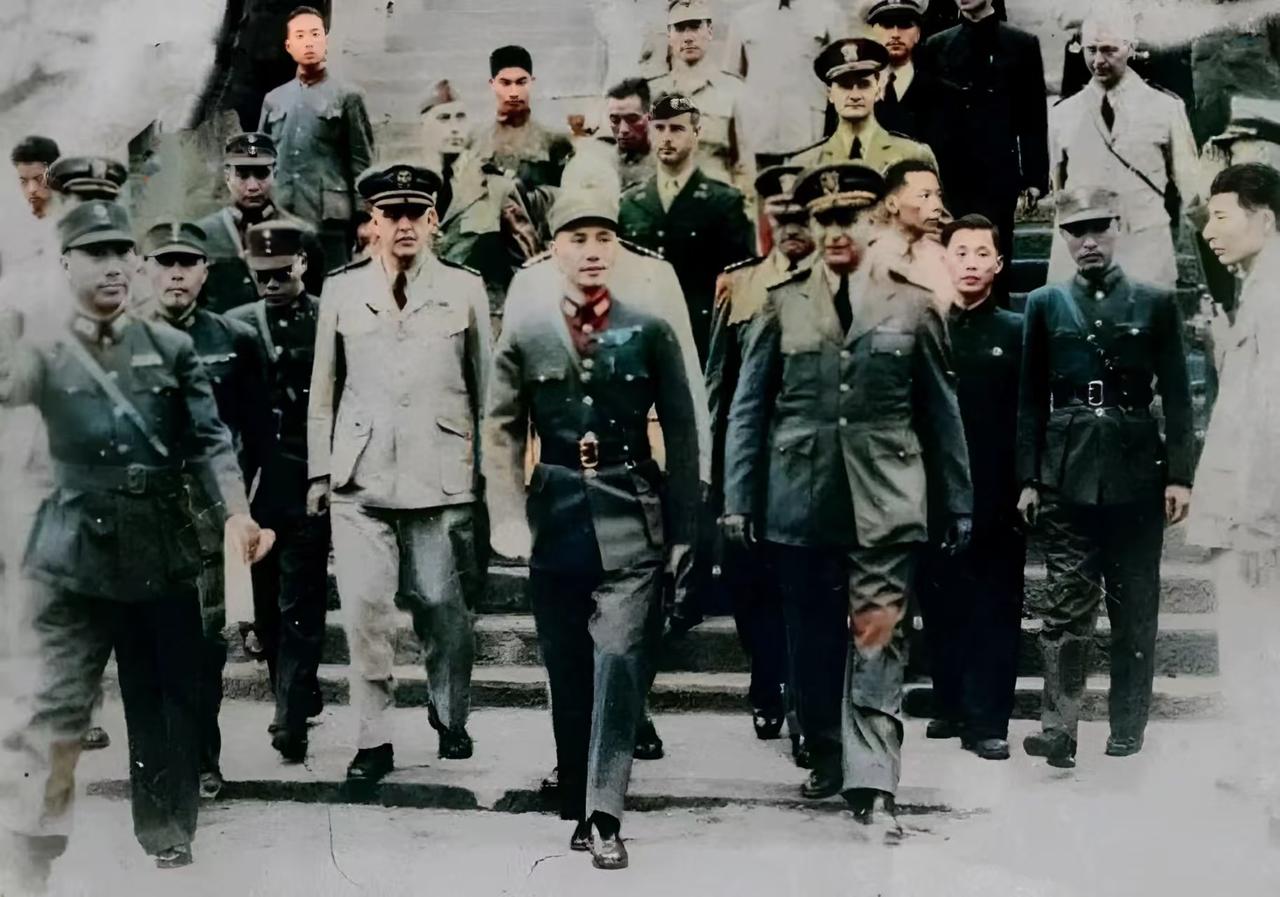

1955年9月27日,中国人民解放军首次颁授军衔。千余名将领身着崭新的55式军服,佩戴金光闪闪的将星,接受党和国家的荣誉加冕。这是新中国军队正规化建设的重要一步,也是对革命战争年代功勋卓著的将士们的最高褒奖。

然而,在这群将星璀璨的行列中,有两位特殊的军官却显得格外低调。他们曾是八路军三大主力师的营长,战功赫赫,资历深厚,却在这次授衔中仅被授予大校军衔。他们是陈刚与张德发。

为何在众多八路军营长中,唯独他俩未能跻身将军行列?是战功不足,还是另有隐情?

要搞清楚这个问题,我们就要先弄明白1955年的授衔标准。

彼时的授衔并非简单的“论资排辈”,而是综合考量以下几个核心因素:

1.战功:是否参与重大战役,是否有突出战绩;

2.职务:抗战、解放战争时期的职务高低;

3.平台:是否长期在第一线主力部队;

4.纪律:是否有违纪题;

5.政治表现:是否忠诚可靠,是否受过处分。

在这样的标准下,八路军健在的24位营长中,有5人被授予中将,17人被授予少将,仅2人被授予大校,那便是陈刚、张德发。

这意味着,91.7%的营长成为了将军,而陈刚与张德发却成了“例外”。

首先从三大师的授衔分布来看:

115师(12营):3位中将、5位少将,无大校;

120师(12营):7位少将,1位大校(陈刚);

129师(12营):2位中将、5位少将,1位大校(张德发)。

这说明,陈刚与张德发不仅是“大校”,更是各自系统中的“唯一例外”。他们的“掉队”,显然不是简单的“战功不足”。

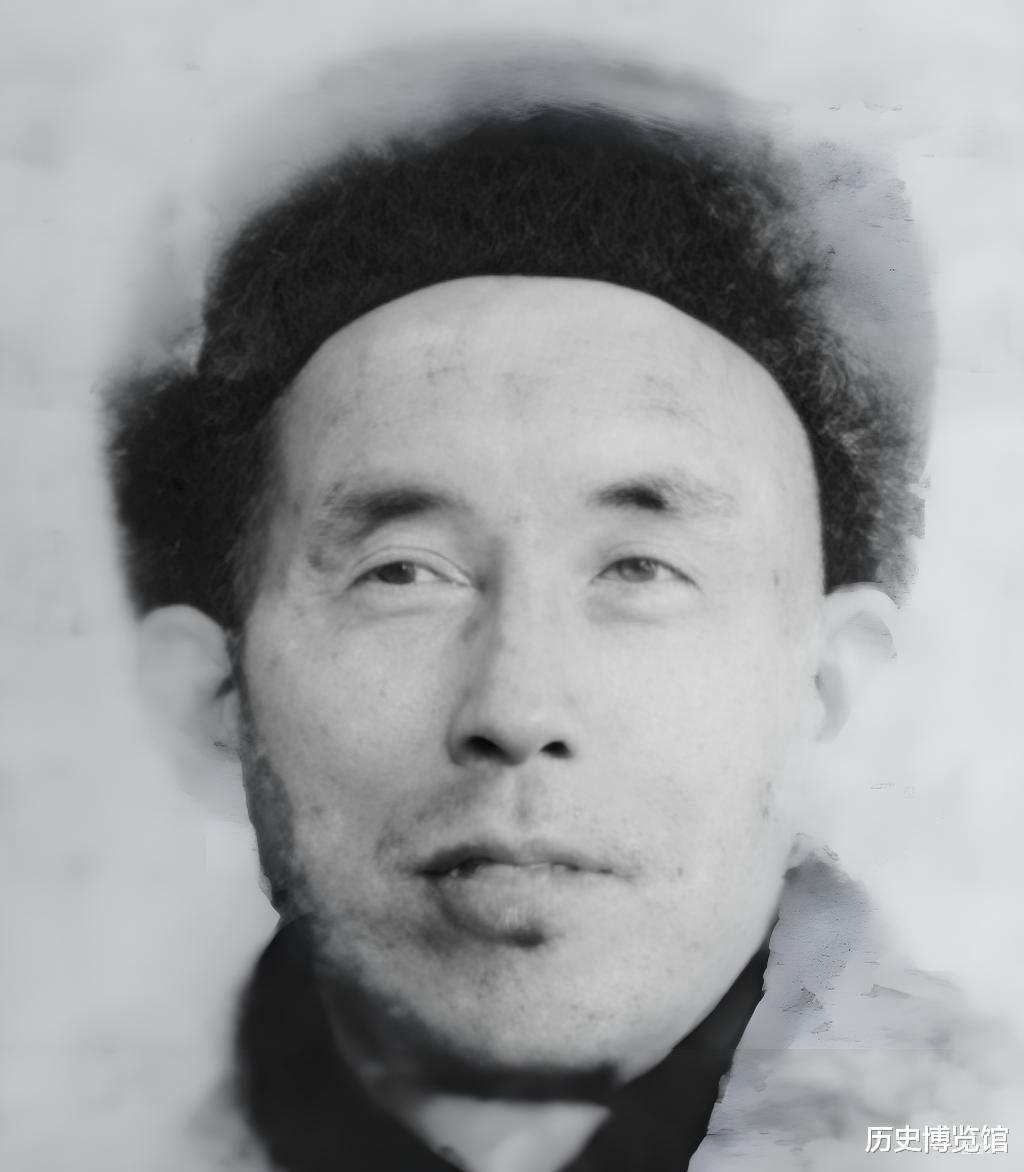

陈刚16岁参加红军,历经反“围剿”与长征。抗战爆发前,他已是团级干部,资历不低。

八路军成立后,陈刚任120师716团3营营长,随贺龙转战晋西北。此后,他被调往大青山骑兵支队任参谋长,参与创建大青山抗日根据地。

从履历看,陈刚的起点并不低,甚至可以说是“高配”,但问题出在平台上。

大青山根据地地处偏远山区,战斗规模小,难以积累“拿得出手的战功”;抗战后期,他随南下支队赴湘鄂边,仍以游击为主;在解放战争初期,他任晋绥军区独立第18师师长,但该师为新建地方部队,非主力纵队;1949年整编时,18师未列入野战军序列,陈刚也随之“边缘化”。

更关键的是,整个18师的评级都偏低,同级别的政委、副师长也仅授大校。这意味着,陈刚的“天花板”也被平台锁死。

他并非没有能力,而是长期脱离主力战场,战功“不显山露水”,在评衔时缺乏“硬货”。这是典型的“平台型”瓶颈。

相比陈刚的“平稳掉队”,张德发的经历更具戏剧性。

张德发,河南新县人,1928年参加红军,长征前已任红四方面军独立师师长,是正师级干部。抗战爆发后,他任129师770团3营营长。

抗战胜利后,他随刘邓大军挺进大别山,1947年已升任东北野战军第8纵队23师师长,是主力师主官。同期,8纵其他师的主官,如22师师长吴烈、24师师长丁盛,后来均授少将。

然而,1948年东北整军运动中,张德发被揭发“其家属在驻地贩卖烟土”。尽管数额不大,但在“整风肃纪”的高压下,这一行为被视为“破坏军纪、腐蚀队伍”。

他被撤销师长职务,降任纵队副参谋长,从此退出一线作战序列。

建国后,他被调往新疆,任生产建设兵团管理处副处长,彻底脱离野战部队。1952年评级时,他仅为正师级,而同期战友多为副军级以上。到1955年授衔,正师级的基准衔即为大校,因此他只能接受这一军衔。

张德发本是将星苗子,却因一次违纪而越走越远,这是典型的“纪律型”翻车。

陈刚与张德发的“低授”,并非偶然,而是我军评衔体系的缩影。这说明,想成将军,既要“干得好”,还得“不出事”。

多年后,当人们回望1955年那场盛大的授衔仪式,往往惊叹于将星之璀璨,却容易忽略那些被“遗忘”的大校。

今天,当我们再问“为何独剩他俩是大校”,答案早已写在历史深处:不是他们不优秀,而是规则太严格;不是命运太残酷,而是将军太珍贵。

在将星闪耀的背后,每一颗被“遗漏”的星星,都是制度与人性交织的注脚。陈刚与张德发,用他们的“低授”,为后人留下了一面镜子——照见荣誉的崇高,也照见历史的冷峻。

评论列表