“强权即公理,但公理未必总在强权一边”修昔底德那古老的断言,于国家吞并的舞台上,不断演绎着不同的情节,当印度在1975年将锡金变为其第22个邦时,国际社会保持了耐人寻味的沉默。而15年后伊拉克对科威特的闪电吞并,却在42天内招致70万联军的雷霆打击。

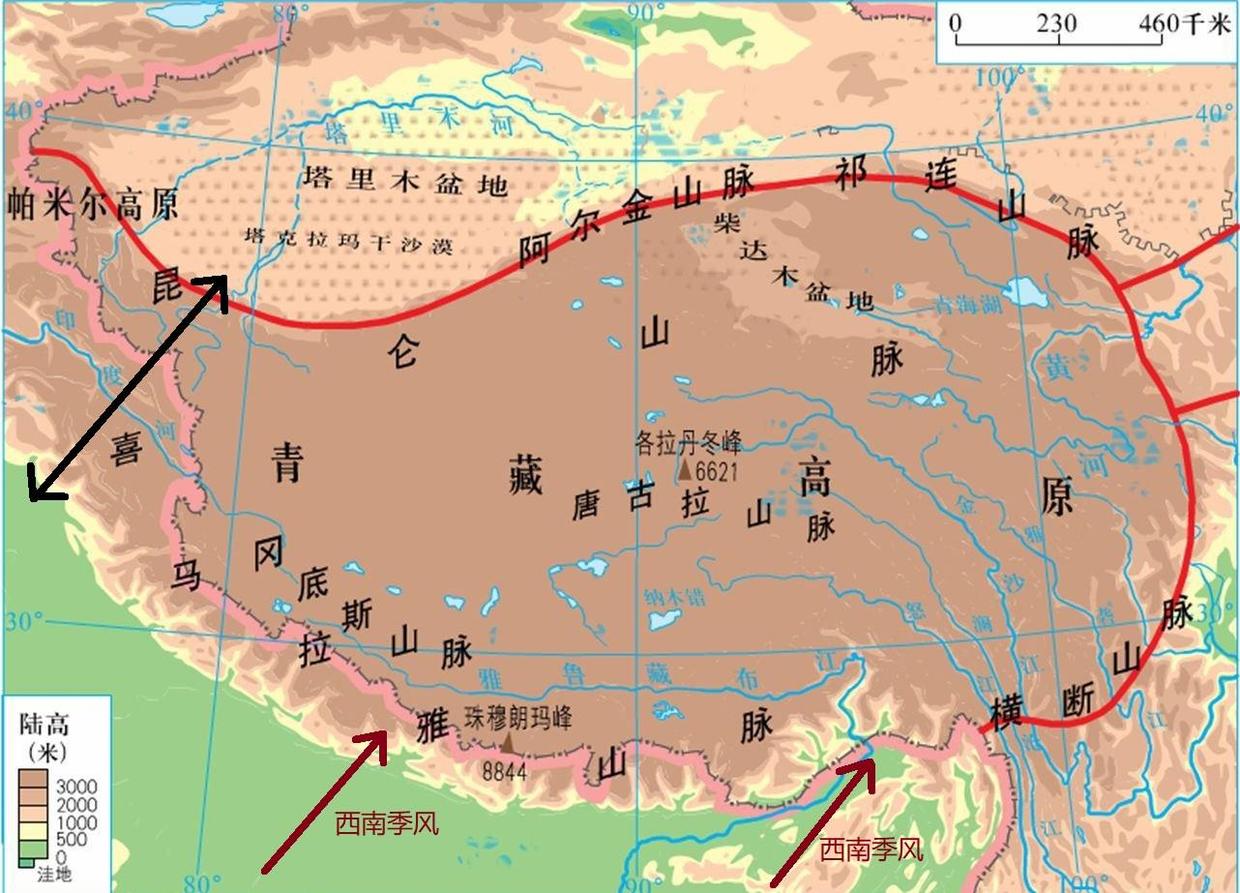

相隔15年的两次领土变动,彰显了国际政治中毫不掩饰的权力法则与地缘角逐,锡金的命运早已在殖民时期埋下伏笔,1947年印度独立后,随即便承袭了英国在喜马拉雅地区的特权,依据1950年的《印度锡金和平条约》,锡金的国防、外交等核心主权被印度把控,1975年4月印度军队解散锡金王室卫队,在枪口下举行所谓全民公投。

官方数据显示投票率高达97%,其中99.95%支持并入印度。这片7100平方公里的土地由此完成法律意义上的兼并。

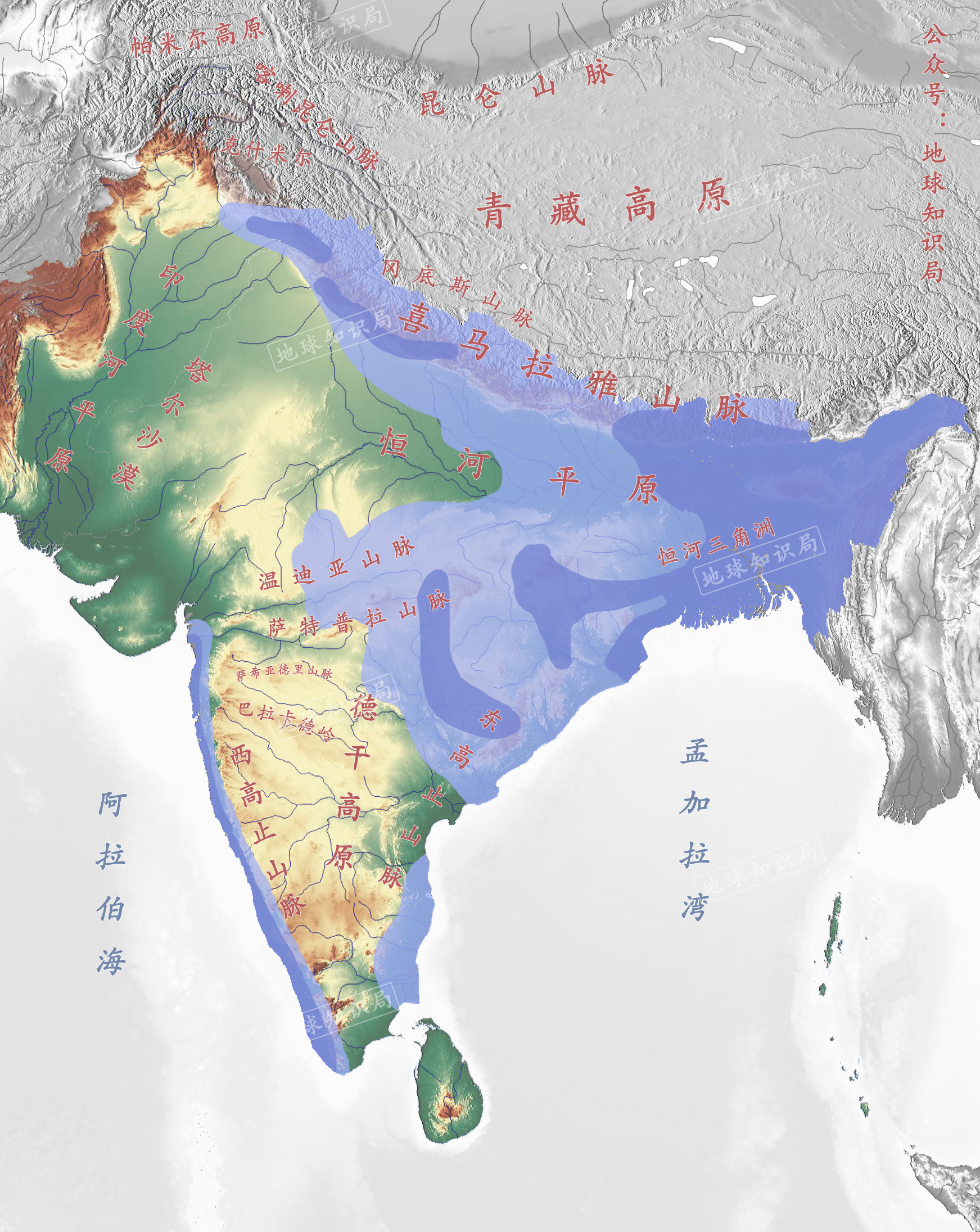

国际社会的回应较为隐晦,彼时美苏正处于冷战僵持阶段,南亚被视作印度的势力范围,苏联在安理会投了反对票,美国因与巴基斯坦结成同盟而未打算掺和,更为关键的是,印度巧妙地打了地缘牌——锡金被印度国土从三面包围,其战略位置并非十分重要,这一地理实际情况使得各国默认了既成事实,自此锡金成为国际关系中被遗忘之事。

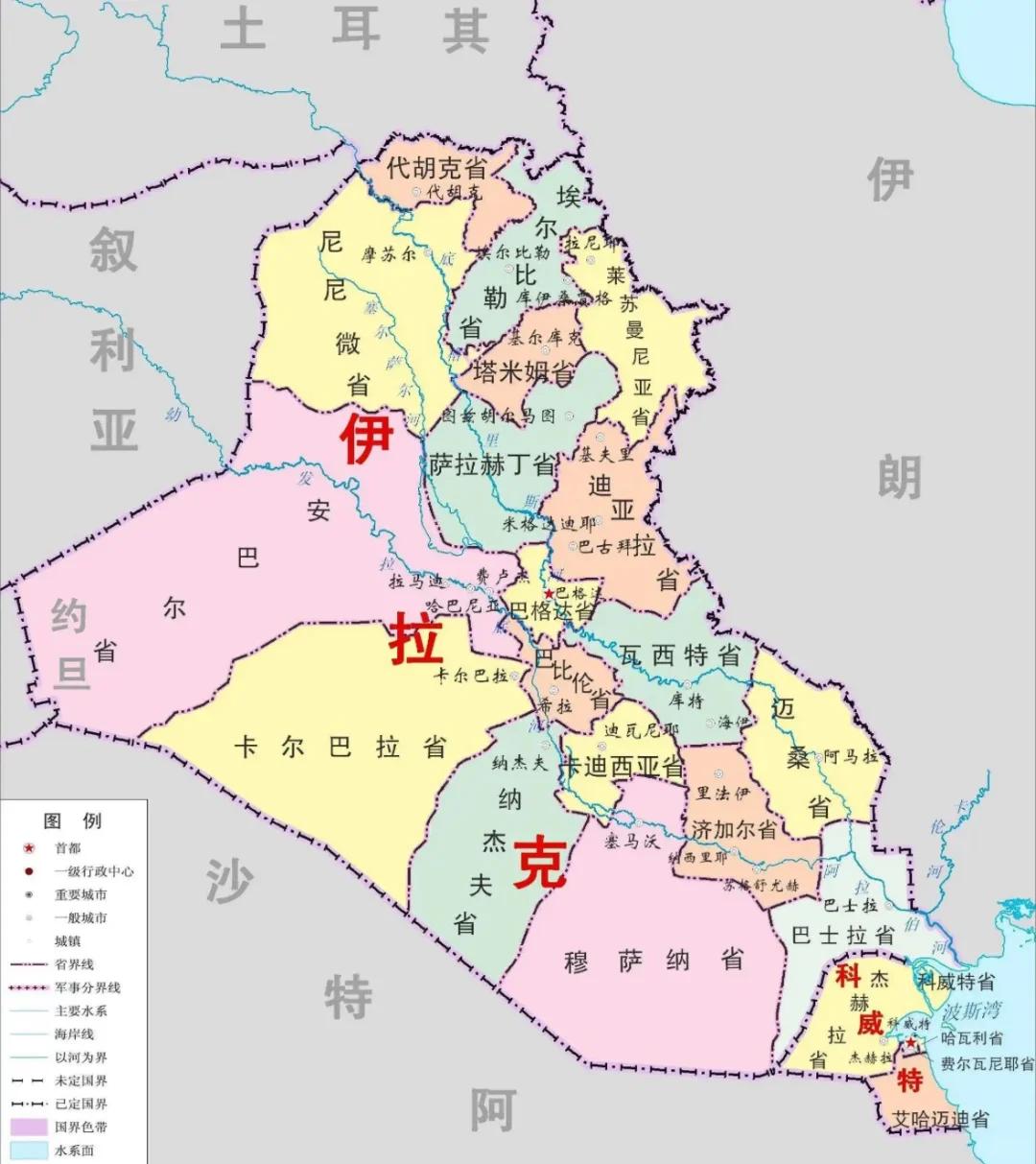

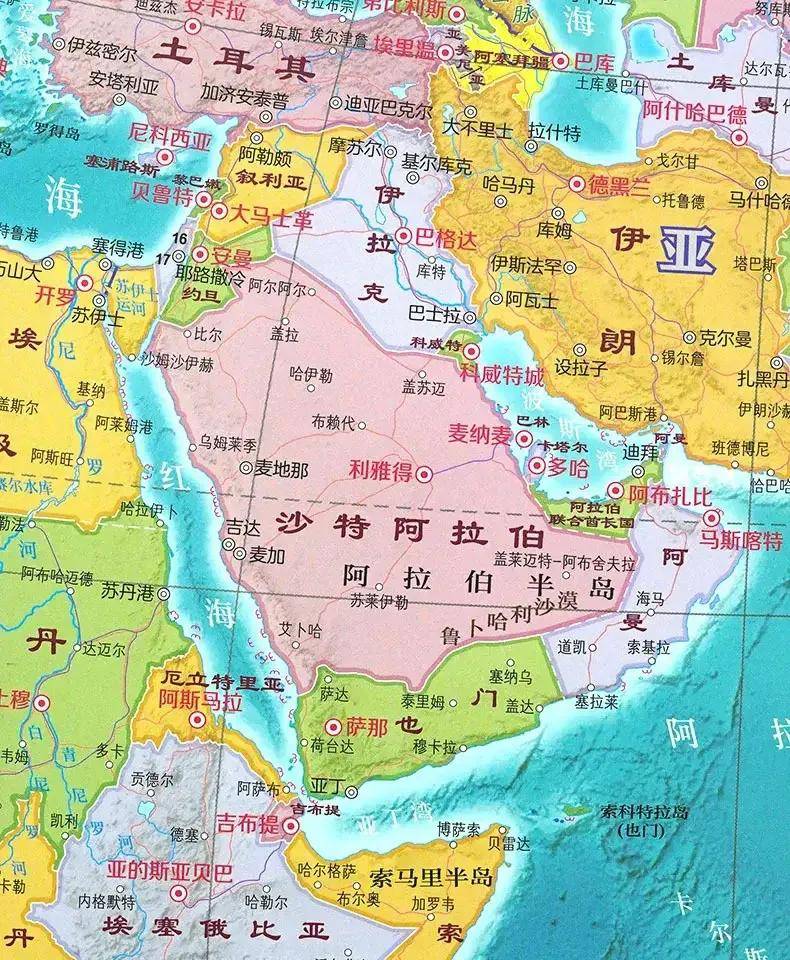

与之形成明显反差的是,1990年8月2日,伊拉克10万雄师在六小时内攻占了科威特,此次入侵直接危及全球能源命脉,科威特石油储量有940亿桶,占当时全球的一成,伊拉克把控科威特及自身油田之后,将掌控全球20%的石油资源,更加危险的是萨达姆的大军朝着沙特东岸进军,那儿有世上最大的轻质油田。

国际社会此次反应迅如闪电,四天内安理会通过六六一号决议实施全面制裁,五个月内通过十二项决议。

美国迅速组成了一支由39个国家构成的联军,其中有28个国家直接派遣了军队,1991年1月17日沙漠风暴行动拉开序幕。38天空袭、投射88500吨弹药,随后四天地面进攻出动53万联军。

在这场战争当中,25000至35000名伊拉克士兵丧生,而联军仅损失348人。

两次兼并情况不同,根本原因是地理战略价值有本质差异,锡金处于喜马拉雅山南侧,地域极为狭小;而科威特是全球能源体系中石油生产与运输的重要枢纽,1990年海湾国家每日原油产量达1200万桶,占世界总供应量的20%。

更重要的是,伊拉克的吞并行为打破了中东原本的权力平衡,很有可能使区域主导权发生转移,这种结构性变化直接关系到各大国的核心利益。国际法治表面上是那般模样,实际运作的却依旧是赤裸裸的权力逻辑。

印度吞并锡金之时恰是冷战最为剧烈之时,美苏都不愿因那个小国而破坏与印度的关系,而伊拉克入侵科威特之时,正好是苏联马上解体之前,美国有了构建单极秩序的绝佳时机,老布什总统直截了当表明“这是创建世界新秩序的契机”,道出了权力博弈的实质。

现代愈发清晰地洞察到这两场吞并所带来的启迪,当关乎大国战略利益时,国际法仿佛相当变通,锡金的实例表明地理上的隔绝以及战略上的边缘化会令国际关注度急剧下降,而科威特的事例表明,妄图掌控关键资源必定会招致集体干预,在联合国成立75年后的现今,强权政治在国家主权问题上仍然是双重标准的模样。

目前世界上仍有类似情形出现,2014年的克里米亚事件和锡金的情况存在着细微相似之处,海湾地区的紧张态势持续彰显着科威特模式在现今的影响,国际社会对于领土吞并的态度,一向是根据地缘价值以及权力平衡的精密测算来加以确定的,这种测算虽不会出现在官方文件之中,却深深地存在于每一位外交官的决策当中。

数据来源:《印度对外政策文件集》、联合国安全理事会决议汇编、美国能源信息管理局统计报告、海湾战争官方战损报告、英国石油公司世界能源统计年鉴、斯德哥尔摩国际和平研究所年鉴

声明:文章内容90%是作者原创的,少量数据、素材借助AI辅助,但是所有内容都是作者严格审核跟复核的。文章里的图片、视频素材都来源自真实素材或AI原创。文章内容旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。