80 后、第一代独生子女、上有老下有小 —— 这三个标签叠加在一起,就是一场无人分担的 “中年战役”。当父母接连病倒,我才明白:独生子女的尽孝,从来不是心意,而是孤注一掷的担当。今天,想和大家聊聊我的故事,也分享几个让我少走弯路的感悟。

我是 80 年生,赶上了独生子女政策的头班车。

小时候,我是全家的焦点:好吃的先给我,新衣服先买给我,爸妈总把 “我们所有的希望都在你身上” 挂在嘴边。那会儿觉得,这份独宠是天经地义的蜜糖,甜到心里。

可这半年,一场突如其来的变故,让我彻底读懂了 “希望” 背后的重量。

一、从 “宝贝儿子” 到 “顶梁柱”,只隔了一场意外晚上十点多,妈妈的电话带着哭腔划破宁静:“你爸摔了!快回来!”

我抓起车钥匙就往老家赶,一路上脑子一片空白,手心的汗把方向盘都浸湿了。到了医院,看到妈妈孤零零地守在急诊室门口,单薄的身影在灯光下晃悠,像棵随时会被风吹倒的草。

“你可来了……” 她的眼泪掉下来,我突然就懂了:从这一刻起,我不再是那个被爸妈呵护的孩子,而是这个家的顶梁柱。

爸爸确诊股骨头骨折,需要手术。签字、缴费、跟医生沟通方案,全是我一个人。妈妈年纪大了,看不懂复杂的医疗单据,只能在病房外焦急地踱步。

术后的日子,我 24 小时贴身照顾:翻身、擦洗、端屎端尿,不敢合眼。可没等我缓过来,妈妈因为连日劳累,高血压犯了,头晕得站都站不稳。

我像个陀螺,在骨科病房和急诊内科之间来回转。

公司的项目催得紧,微信消息响个不停;孩子学校要开家长会,老师已经催了两次;老婆一个人在家又工作又带娃,电话里的声音满是疲惫。而我,守在医院硬邦邦的陪护床上,看着吊瓶里的液体一滴一滴往下掉,整宿整宿地失眠。

最崩溃的那天,医生告诉我:妈妈的白内障需要尽快手术。

爸爸这边刚能勉强坐起来,离不开人;妈妈那边要签字、接送、术后护理。我站在医院走廊的正中间,左边是骨科病房,右边是眼科中心,短短几十米,却像一道跨不过去的鸿沟。

我蹲在楼梯间,下意识地翻通讯录,想找个兄弟姐妹商量一下 —— 哪怕只是听我吐槽几句,分担一点焦虑也好。可翻来翻去,通讯录里只有同事、朋友,没有一个能替我扛的亲人。

只能点根烟,深吸几口气,把喉咙里的酸涩压下去。掐灭烟头,对着镜子挤出笑脸,走进病房对爸妈说:“没事,小手术,有我呢。”

爸妈的手术都很成功,爸爸慢慢能下地走路,妈妈的眼睛也恢复了光明。但镜子里的我,眼角多了细纹,头发也冒出了白发,好像一夜之间老了十岁。

这段经历,让我对 “独生子女” 这四个字有了全新的感悟,也整理了 3 个实用的准备,分享给同为独生子女的你:

1. 手机永远不静音,是对父母的责任现在我的手机再也不敢静音,晚上一定放在枕头边。我怕错过家里的任何一个紧急电话,怕爸妈需要我的时候,找不到人。这不是矫情,是独生子女的 “生存本能”。

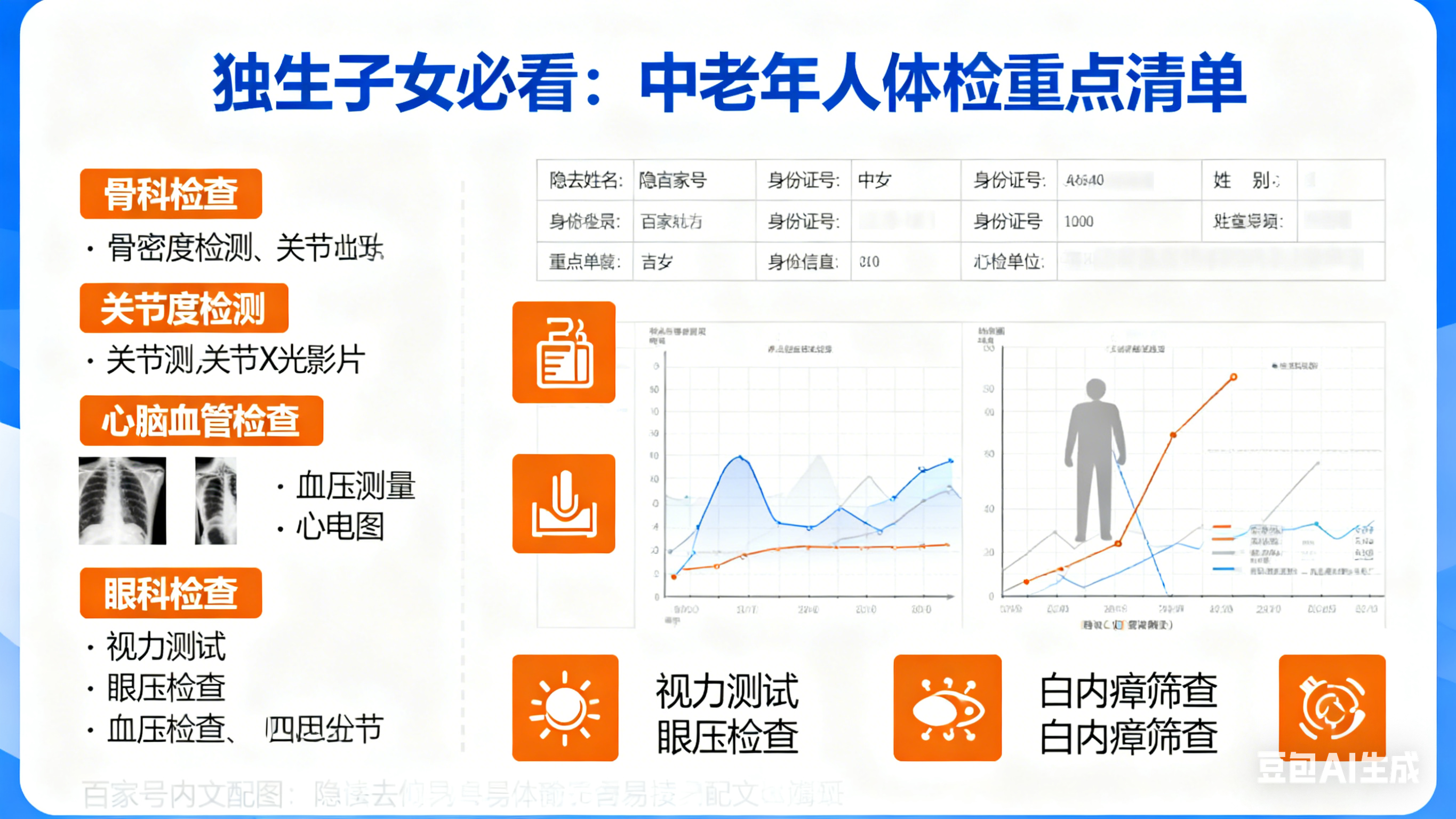

2. 提前体检 + 安全设备,是给父母的 “安全感”我开始逼着爸妈每年做全面体检,重点查骨科、心脑血管、眼科 —— 这些都是中老年人的高发问题。家里装上了紧急呼叫铃和可语音通话的监控,哪怕我不在家,爸妈有任何情况,都能第一时间联系到我。

3. 存钱不是为了孩子,是为了 “换时间”我开始疯狂存钱,单独开了一个 “养老应急账户”。这笔钱不是为了孩子的教育,而是我知道,未来的某一天,当父母突发疾病,这笔钱能帮我换来更好的医疗资源、更长的陪护时间,甚至是一份 “不用慌” 的底气。

“独生子女” 这个词,在我们这代人身上,少年时是蜜糖,中年后是沉甸甸的担子。它意味着:当父母需要你时,你必须站出来,所有决策要你定,所有责任要你扛,所有压力要你背,而你,连个替班的人都没有。

但我们不用怕。尽孝不是孤军奋战,提前做好准备,就能在风险来临时多一份从容。

如果你也是第一代独生子女,如果你也正经历 “上有老下有小” 的困境,欢迎在评论区聊聊你的故事 —— 你是否也有过 “孤立无援” 的时刻?你为父母的养老做了哪些准备?让我们互相鼓励,抱团取暖。

也别忘了转发给身边的同龄人,告诉他们:你不是一个人在扛,我们都在。