近日的某个深夜,G4012溧阳—宁德高速杭州方向的雨夜中,一辆开着双闪的新能源汽车突兀地停在行车道上,车门反锁,车窗紧闭。

当交警担忧驾驶员突发疾病破窗施救时,浓烈的酒气扑面而来——33岁的驾驶员姜某已在驾驶位上昏睡不醒。

经查,他当晚连续两场酒下肚共饮约3斤白酒,却心存侥幸想靠新买车辆的“智能驾驶”从淳安县赶往建德市,最终因醉酒困倦失去意识,双手脱离方向盘后触发车辆安全机制才停下。

经检测,其血液酒精含量达205毫克/100毫升,远超醉驾标准,最终被判处拘役一个月并处罚金2000元。这起引发热议的案件,揭开了智能辅助驾驶普及背后的安全隐患。

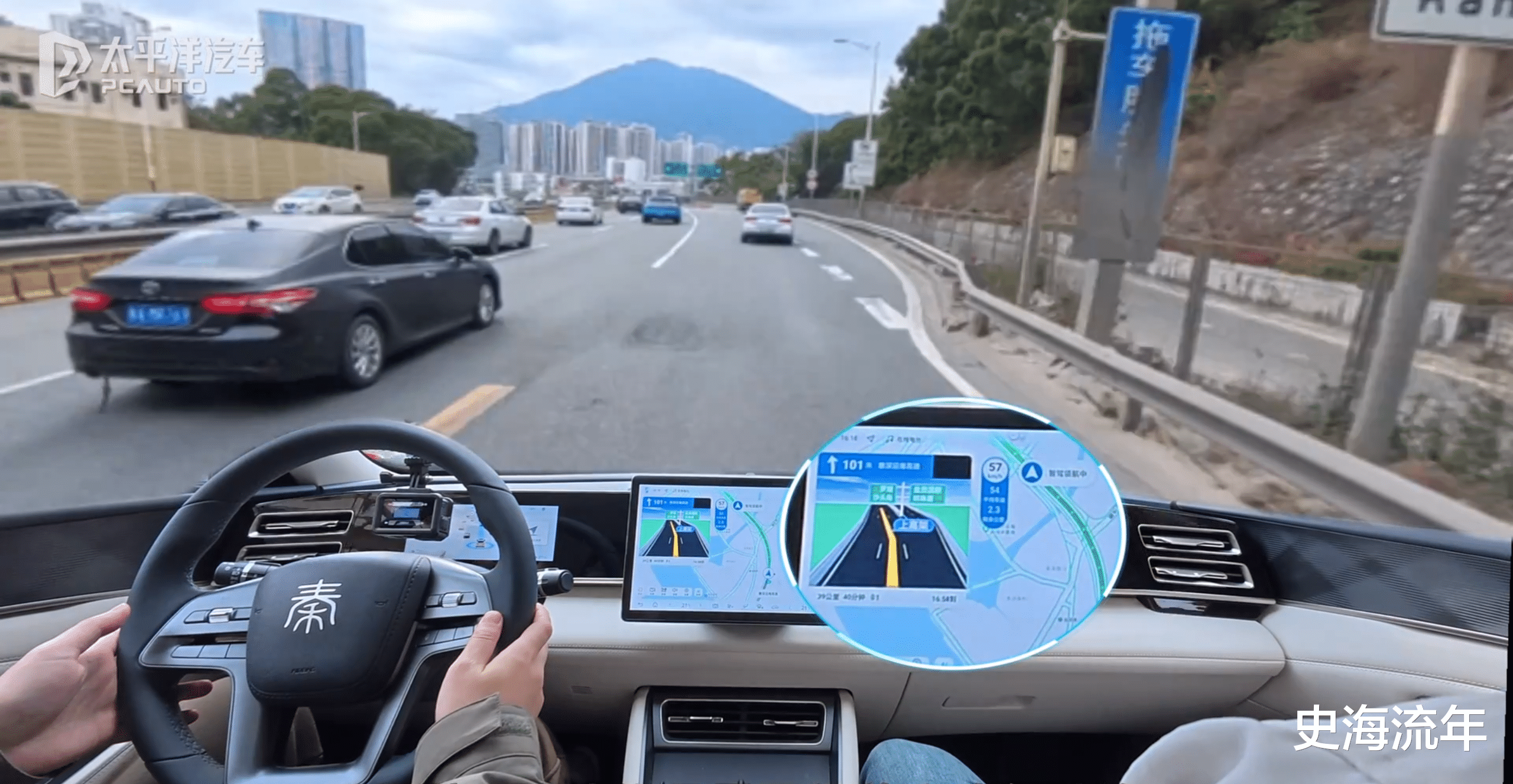

智能辅助驾驶使用者的增多,是技术突破、政策支持与市场需求共振的结果。技术层面,高算力芯片量产与多传感器融合方案的成熟,让比亚迪天神之眼、小鹏XNGP等系统实现规模化落地,激光雷达与视觉融合技术更提升了全天候感知能力。

政策端,2024年《智能网联汽车管理规范》生效后,L3级自动驾驶开始合法上路,北京、上海等地加快Robotaxi商业化运营,为技术普及铺路。

市场层面,智驾功能已成为购车核心决策因素,消费者愿意为高速NOA、城市领航等功能额外付费,而车企的推广更让“智能驾驶”概念深入人心。不过值得警惕的是,部分车企曾用“高阶智驾”“解放双手”等夸大宣传制造“技术幻觉”,即便如今被工信部叫停,仍有用户误将L2级辅助驾驶当作自动驾驶。

此类行为的法律定性早已明确,智能辅助驾驶绝非酒驾醉驾的“挡箭牌”。从刑事法律看,根据《刑法》第一百三十三条之一,血液酒精含量超过80毫克/100 毫升即构成危险驾驶罪,姜某205毫克/100毫升的检测结果已属从重处罚情形。

北京市东城区法院曾审理类似案件,明确指出即便开启辅助驾驶,驾驶员仍为责任主体,醉酒状态下无法有效监管系统,危险并未减弱,相关辩护意见不予采纳。

行政法律层面,《道路交通安全法》明确禁止酒后驾驶,公安部交通管理局强调,无论是否开启辅助功能,只要饮酒后启动车辆行驶即符合认定条件,“脱手脱眼”还可能面临民事赔偿、行政处罚与刑事追责三重风险。即便有他人协助设定路线、启动车辆,也可能因 “纵容驾驶人违法” 承担相应责任。

筑牢智能驾驶安全防线,安全教育需贯穿“车企——监管——社会”全链条。车企作为责任源头,必须摒弃夸大宣传,严格按照工信部要求使用“组合辅助驾驶”等规范表述,在销售环节开展强制性功能培训,明确告知系统边界与应急处置方法。

监管部门应将智驾操作规范纳入驾照培训与考试内容,结合姜某案等典型案例开展“以案说法”,通过高速监控与路面执法强化对“脱手脱眼”行为的查处。

社会层面,媒体需加强技术科普,清晰解读《汽车驾驶自动化分级》标准,让公众明白L2级辅助驾驶仍需全程监管,同时曝光“方向盘配重块”等违法工具的危害。

技术进步的初衷是服务安全,而非规避责任。杭州酒驾案的判决与多地类似案例共同传递出明确信号:即便智能辅助驾驶技术不断升级,驾驶员始终是行车安全的第一责任人。

唯有车企坚守宣传底线,监管部门筑牢法律防线,公众树立正确认知,才能让智能技术真正成为交通安全的“助力器”,而非风险的“催化剂”。把方向盘握在手中,把责任刻在心中,才是对自己与他人生命最根本的守护。