一说到高血压饮食,很多人第一个想到的就是“少吃盐”。很多家庭把家里的盐罐子换成了小勺子,(因为我家就是[微笑])做菜也变得清淡。然而,您可能万万没想到,就在您严格控食盐的同时,一个更狡猾、危害更大的“血压杀手”,正大摇大摆地潜伏在您家厨房的各个角落,被您天天吃进肚里!您猜一下它是什么?它,就是 “隐形添加糖”。

盐(钠)升血压的机制相对直接,吃多了,身体会蓄积水分,增加血容量,同时让血管收缩,好比给水管同时“加大水量”和“拧紧管口”,压力自然飙升。而糖,特别是果葡糖浆,它对身体的破坏更加隐蔽,隐蔽在哪里呢,下面来说说糖吃多了对身体的影响。(这些您不能不知道)

1、扰乱代谢: 长期大量摄入糖分,会导致身体对胰岛素不敏感(即“胰岛素抵抗”)。为了稳住血糖,胰腺只能拼命分泌更多胰岛素。而过高的胰岛素水平,会命令肾脏更多地重吸收钠!(出自于《威廉姆斯内分泌学》当中论述)这意味着,哪怕你吃得再淡,身体也会因为高胰岛素而死死锁住钠,最终效果等同于直接吃盐——水钠潴留,血压升高。糖自己不动手,却让身体“自相残杀”。

2、腐蚀血管: 糖在代谢中会产生大量自由基,像锈蚀水管一样损伤血管光滑的内皮。受损的血管壁会变得粗糙,容易附着“垃圾”(胆固醇、脂质),形成动脉粥样硬化斑块。(权威证据:糖尿病和心血管研究领域是基础共识)血管从此失去弹性、管腔变窄。一根又硬又窄的管子,血流通过时,压力能不高吗?

简单总结:盐是“正面强攻”,而糖是“内部瓦解”。它通过扰乱核心代谢、直接损伤血管,从根源上为高血压搭建了温床,其长期危害远比我们想象的要大。说这些不是危言耸听,只是强调在生活饮食中要控制,不能谈它色变。

这正是问题的关键!它不像盐罐那样目标明确,而是伪装成各种形态,渗透在烹饪的各个环节:

1、调味酱料区: 这是重灾区!蚝油、番茄酱、沙拉酱、烧烤酱、红烧汁、甜面酱等,为了达到鲜甜浓郁的口感,都添加了大量的糖。您以为是在提鲜,其实是在“加糖”。

2、饮料柜/冰箱: 各类碳酸饮料、果汁饮料、冰红茶、乳酸菌饮料等,是果葡糖浆的“最大贡献者”。一瓶下肚,糖分摄入轻易超标。

3、零食抽屉: 饼干、蛋糕、蛋挞、冰淇淋、巧克力……这些显而易见的高糖食物自不必说。

4、主食篮/米缸: 很多即食麦片、风味酸奶、夹心面包,甚至一些吃起来咸味的苏打饼干,也为了口感加入了不少糖。

5、家常烹饪中: 烹饪红烧肉、糖醋排骨、鱼香肉丝、宫保鸡丁等经典菜肴时,为了上色和提味,糖是必不可少的调料。

以上这些,其实都有糖的存在,从您打开冰箱拿出蚝油炒菜,到饭后喝一瓶饮料,再到下午茶的一块小蛋糕……“隐形糖”完成了对您一天饮食的无缝衔接。控盐的努力,很可能被这几勺“看不见的糖”轻易抵消。

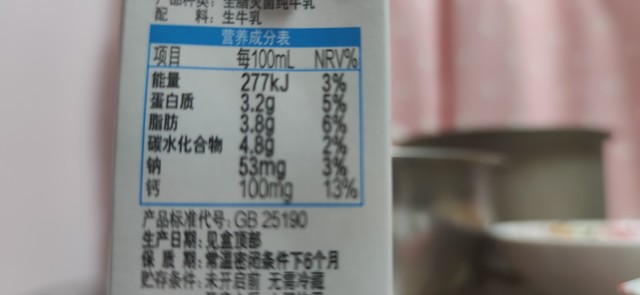

三、如何揪出并消灭这个“厨房内鬼”?1、修炼火眼金睛:看标签! 购买任何包装食品时,死守一个习惯——查看配料表和营养成分表。如果配料表中前几位出现白砂糖、果葡糖浆、葡萄糖、麦芽糖浆等,就要警惕。营养成分表中的“碳水化合物—糖”含量,能给您最直观的数据。

2、厨房“断舍离”: 坚决用白水、淡茶替代所有含糖饮料。尝试用天然香料(如葱、姜、蒜、花椒、香叶)和食材本身的味道(如蘑菇、番茄、玉米)来提鲜,逐步减少对蚝油、番茄酱等调味品的依赖。

3、改变烹饪习惯: 在家做饭时,养成“少糖”甚至“无添加糖”的习惯。学会享受食物原本的味道。

4、智慧选择甜味: 如果实在渴望甜味,优先选择完整的新鲜水果。水果中的糖分被膳食纤维包裹,吸收慢,对血糖和胰岛素的影响远小于果汁和添加糖。

控盐,是防守高血压的“正面战场”;而控糖,则是决定胜负的“敌后战场”。在生活当中,如果只盯着盐罐,却对厨房里琳琅满目的含糖酱料、饮料和零食敞开大门,那么我们的健康防线将永无宁日。说了这么多了,也是时候进行一次彻底的“厨房大清查”了!揪出这个比盐更可怕的“头号帮凶”,将“减盐”与“减糖”并重,才能真正守护好我们和家人的血压健康,让血管畅通无阻。

感谢您耐心读到这里。如果这些文字能给您带来一丝帮助或启发,那便是我最大的荣幸。您的点赞、关注和转发,是支持我继续创作的最好方式。谢谢!