首先,我们得承认这样一个事实,无论正史也好,野史也罢,只要是人写的,与客观史实相比,必然会有某种程度上的主观性。

在这一点上,正史与野史并没有多大的区别。

所谓正史,最重要的特征在于其体例和权威。

司马迁的《史记》是正史之首,他独创的纪传体编篡体例,为此后所有的官修正史所继承。

这种体例惯性甚至散射到其它领域,比如许多诗选、词选的编录,也是将帝王的作品放在最前面。

正史的另一个特征就是,必须由官方编写,任何私人都不能增减哪怕一个字,这便是其权威性。

通俗点说,正史通常是由胜利者书写的,它有严格的体例,叙事宏大,脉络清晰,具有官方背书的权威性。

但并不一定是完全的客观记录。

就拿《史记》来说,除了是史书,还通常被看作是一部文学作品。

鲁迅就说它不仅是“史家之绝唱”,还是“无韵之离骚”。

后世有许多文学评论家,津津乐道于司马迁刻画人物之精巧,细节描写之奇妙。

我们在读《史记》时,也不难发现,司马迁在陈述某些几百年前的历史细节时,有如身临其境,显然充分发挥了他的想象力和创造力。

比如被司马迁写入《史记》的“烽火戏诸侯”,已被证明并非史实,只是一个传说,这在史界几成公论。

还有位列“前四史”的《三国志》,被公认为“良史”。《三国志》成书于西晋,西晋承自曹魏,陈寿在书中对曹操父子的记截就多有回护。

李世民杀兄逼父,通过“玄武门之变”上位,从儒家伦理来看,这是很大的污点。

他作贼心虚,多次要求查看《起居注》和《实录》,为保证这些记录的真实性,历朝都谨守史官独立客观记录、皇帝不得观览的传统,秦始皇都没提出过这种要求。

由于这一不当干涉,最终成书的《太宗实录》,必然对玄武门之变的记载精心修饰,使得这一段历史,直到现在还迷雾重重。

再来说说野史。

所谓野史,其主要特征是视角广阔,书写自由。

中国史学的主要缺点之一,是视野集中于上层,对于下层民众及其生活往往忽略不计。

而私人笔记、杂录、文集等野史恰好填补了这一空白,对真实的社会描写非常细致。

这种私人记叙不仅不受正史体例的约束,并且动机单纯,不像官方修史怀有各种目的和任务,反而保证了写作的自由,从而在某些方面更具有史料价值。

明末清初有个人叫王秀楚,亲身经历了清军攻破扬州城后进行的屠杀,写成《扬州十日记》。

正是这本“野史”,复原了那段血淋淋的史实。

这本书在有清一代都被列为“禁书”,更不要说进入正史了。

因此,我们不要将正史与野史对立起来,它们之间其实是互为补充的。

我们应当将正史与野史以及考古发现、档案等,相互印证、理性分析使用。

如果说正史提供了宏大的历史框架和脉络,野史则填充了其血肉和细节,提供了来自民间的、多元的视角和历史回声。

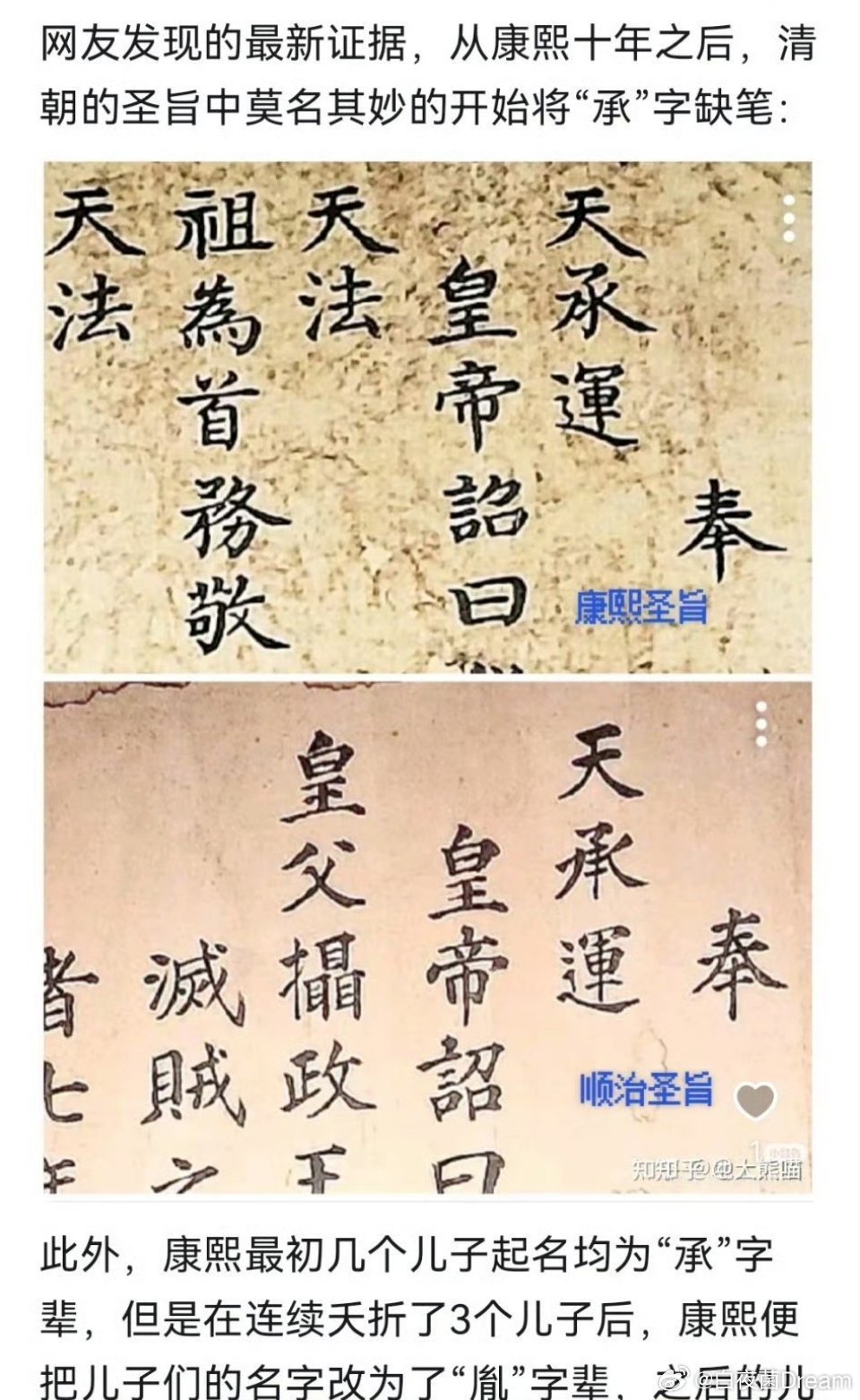

![康熙,洪承畴,雍正,这野史,越来越野了,但是这文字哑谜怎么莫名其妙对的上[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/13265051128308358249.jpg?id=0)

![满清野史想不到明朝最后还给他们种了木马[大笑][大笑][大笑]](http://image.uczzd.cn/4833966861126845595.jpg?id=0)