如果把《率土之滨》比作一个社会缩影,你会发现一件怪事:这里的“硬通货”不是充值记录,也不是历史战绩,而是——文化?!

是的,你没有听错。

很多《率土之滨》玩家看重的不是你能不能连续征服几个赛季,而是你能不能引经据典地吵架,会不会用物理学解释同盟内耗,敢不敢拿一篇文言文去国家图书馆参展。

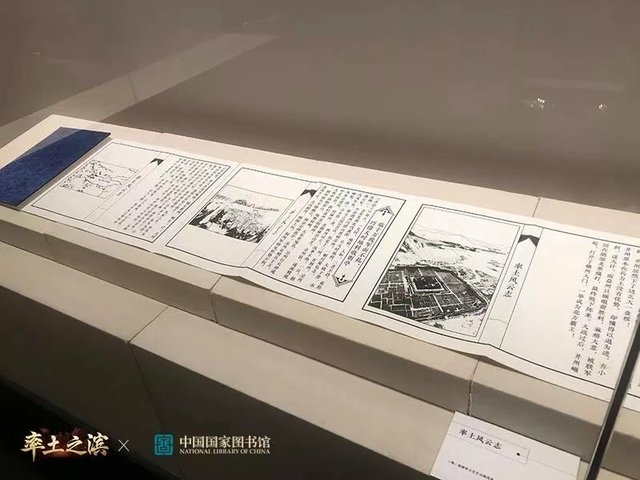

在几年前,国家图书馆办了场“三国典籍文化特展”,就有眼尖的玩家就发现了,展品名单赫然出现了《率土风云志》《讨逆书》等作品。

这乍一看以为是古籍新发现,可细看说明牌,作者栏写着“《率土之滨》玩家创作”。

最关键的是,这些作品不是游戏官方出品的,而是玩家用文言文写就的檄文、史记体战报、仿建安风骨的诗词。它们被正式收录,与《后汉书》《魏文帝集》同柜陈列,连央视都专门报道。

说白了,这不是流量炒作,而是《率土之滨》玩家集体用文字完成的一场文化出圈。

更耐人寻味的是,这种文化输出并非偶然。它根植于游戏社群长期形成的认知共识:在这个以三国为底色的沙盘里,懂历史、讲逻辑、会表达,比单纯“打得多”更重要。

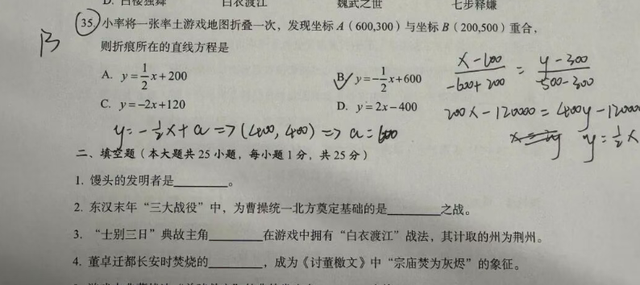

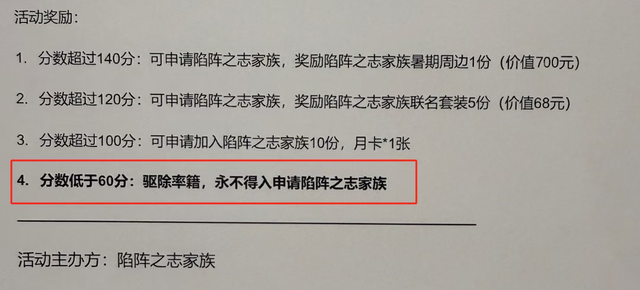

就拿【陷阵之志】这个家族来说,被玩家戏称为率土教委,因为他们招人不看战斗力,只看知识储备。每年发布一套《率土高考卷》,题目涵盖官制演变、战役细节、地理方位,甚至要求计算行军时间与资源消耗。

这个考试不是形式,而是进入家族的基本门槛——60分以下直接拒绝,且永不录用;高分者不仅优先录取,还能获得额外奖励。这种机制看似极端,却真实反映了他们对“文化认同”的重视:他们要的不是打手,而是能一起讨论“八阵图原理”或“赤壁风向变化成因”的同道。

如果说教委出的考卷,还能用一群文化人在游戏内找认同来解释的话,那南京大学物理博士【百川丨记忆】则生动地展示了率土军师的日常。

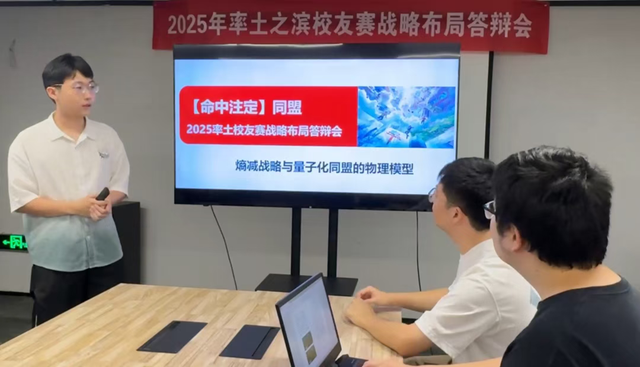

这位大神在【命中注定】同盟中担任战术核心,但在备战校友赛时,没有选择常规的阵容推演,而是撰写了一篇堪比学术论文的战术分析。文章开篇引用热力学第二定律,将同盟初期的资源争夺类比为“熵增过程”——无序竞争导致整体战力损耗。

为此,他提出“熵减战略”,通过制度化分工降低内耗。进入跨州阶段后,他又借用“量子纠缠”概念,构建“利益绑定模型”,强调盟友间的协同响应机制。这套理论不仅写在纸上,他还组织了一场全员参与的“答辩会”,逐条讲解模型逻辑与执行路径。

这些现象单独看像是趣闻,合在一起却揭示了一个深层趋势:《率土之滨》的玩家生态,早已超越传统SLG的“拼战力、拼肝度”模式,演变为一种融合学术思维、历史考据与文学表达的文化共鸣。

同时,游戏官方团队也在推动这一进程,与国家图书馆合作,将《八阵图》还原为赛季地图;与北大历史学系联动,挖掘冷门人物故事;将《洛神赋》《悲愤诗》等古籍内容植入玩法。玩家在推进战线的同时,也在被动吸收历史知识,以获得“边打边学”的沉浸式体验。

所以,当一篇玩家檄文能进入国家图书馆,我们不该惊讶。真正值得思考的是:为什么是《率土之滨》,而不是其他的三国SLG游戏?

因为它提供了一个足够复杂的系统,让知识成为竞争力。在这里,文化不是浮于表面的装饰,而是实实在在的工具。你会用文言文写檄文,可能真能招募来潜在的盟友并肩作战;你懂热力学、物理学,或许就能触类旁通优化盟内的资源分配。这群人不是在“玩游戏”,而是在用文化人的方式,重构一场属于自己的三国叙事