看客们总是会集体发出一声长叹,内心得到了极大的满足。

这才是逆袭爽文的“鼻祖”。

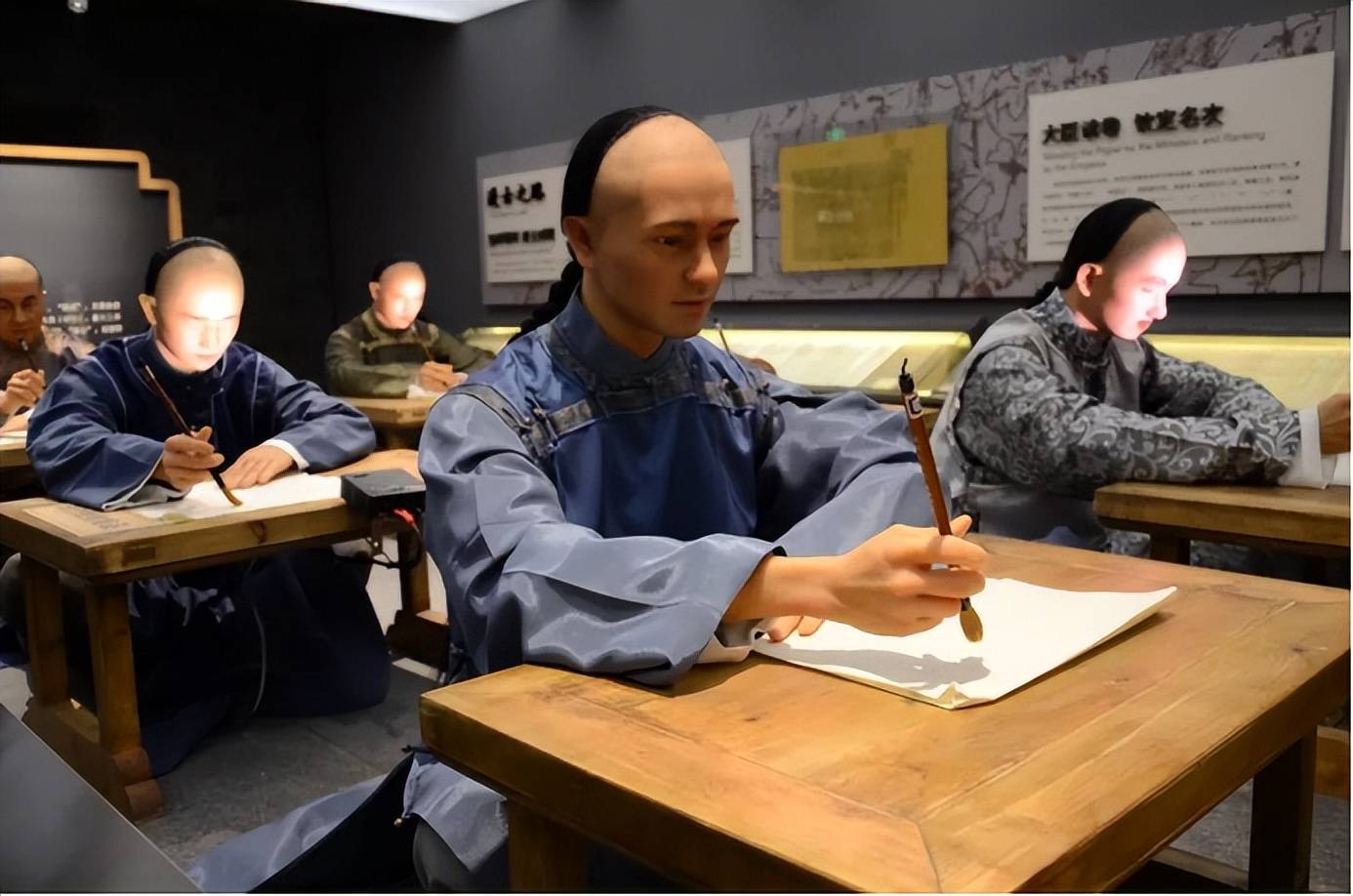

《辛丑条约》的第二款规定,在发生过针对诸国人民“戕害凌虐”事件的地区,停止文武各等考试五年。

清廷于1901年6月11日发布上谕,明确了全国49个府、州、县在停考之列。

此前因庚子事变,已中断本应于1900年举行的乡试和1901年的会试,顺天的贡院也在事变中被毁坏了。

这下可把天下的读书人憋坏了,一肚子的货也没个去处,不考试怎么行呢?

等到洋兵一撤,就又开始琢磨考试的事儿。

在北京是没法考了,贡院都烧了,再说这也是条约里规定的禁考区域。

于是就想法去定州考,那边的考棚也宽敞。

刚一提出来,就被各国使馆质询,没敢实行。

又商量着偷偷借河南开封的考棚,举行直隶省的乡试。

外国使馆根据条约规定,刚开始也想阻止来,后来各国商量了一下,觉得中国人既然这么喜欢考试,又不是在直隶,于各国利益也没啥损失,喜欢考就让他们考去罢。

于是就睁一只眼闭一只眼,当作没看见。

于是大家喜滋滋地、偷偷摸摸地去河南考试。

朝廷里主持这件事的人,十分得意,以为自己高明,洋人都没法干涉。

有一个关于科举考试的笑话,说的是某国有个大学问家,听说有个“东方巨龙”叫中国的,各方面都比西洋各国先进,于是就到中国访问求学。

到了中国,问最受人崇拜最有学问最会治国的是什么样的人,大家都说,那肯定是状元,全国三年才出一个。

大学问家又问状元是怎么中的呢?

大家说就凭一篇文章中的,这篇文章叫“状元策”,里面什么齐家治国的学问都有。

这个大学问家大喜,买了几本状元策,研究里面齐家治国平天下的本事。

结果研究了很多天,也没找到什么强国之法。

他以为自己的水平不够,搞不了如此高深的学问,又买了十几本,寄回国内,请本国的博士们共同研究。

结果憋死了好几个博士,也没研究出什么治国平天下的办法来。

虽说是个笑话,讥讽的却是事实。

翁同龢和张骞应该算作清末最有名的两个状元,文章确实做的好,尤其是弹劾的“文章”。

但他们在经世强国方面的能力,在甲午战争中也算是得到了充分的验证。

读书人几乎每个人的心里都有个“状元梦”,是一种对“暮登天子堂”的向往。

这种向往,根深而蒂固。

记得小时候看戏,也有很多这种桥段。

贫苦人家的孩子,经过苦读,中了状元,被皇帝选中做了附马,或是娶子大官家的小姐,放了八府巡按,为受了冤屈的亲人昭雪平冤。

当状元郎戴着乌纱帽,穿着大红袍,大堂高坐,将坏人绳之以法,让亲人重见天日。

看客们总是会集体发出一声长叹,内心得到了极大的满足。

这才是逆袭爽文的“鼻祖”。

“吃得苦中苦,方为人上人”,这里面有头悬梁锥刺骨,有凿壁偷光;有快意恩仇,有衣锦还乡。

就是看不到一个“人”字。

即不把自己当人,也不把别人当人。

“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,浅显而又直白,有财宝,有声色。

还是缺少一个“人”字。