酒海说量,必称山东。著名的“建安七子”中,山东人就有四个,都是海量与文才并举。其中的孔融,被称为“醉龙”。

山东人爱喝低度酒,一直是网上的“槽点”,这让一直以为自己酒量很行的山东人,多少有那么点不尴不尬。

两千多年前,因为山东的酒度数太低了,还引发过一场战争。

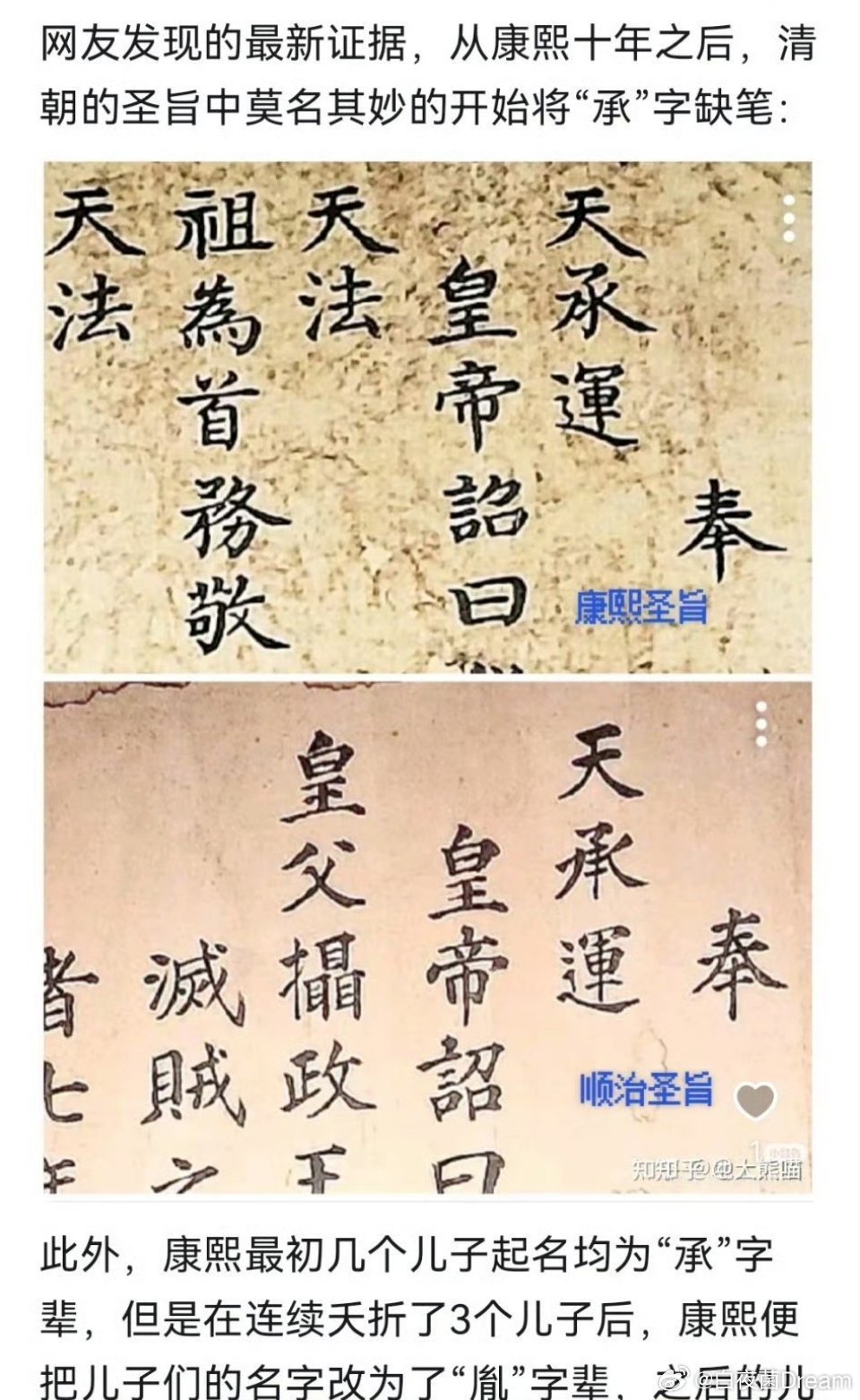

春秋时期,鲁国号称礼仪之邦,酿酒业很发达,不过鲁酒一向偏淡薄,《庄子·胠箧篇》就有“鲁酒薄”的说法。

孔子仿佛对当地产的酒也很挑剔,他说从不喝从市场上买来的酒(“沽酒市脯不食”),不知道是不是因为洒薄的缘故。

楚宣王会请诸侯,鲁恭公来晚了,带的酒还有点淡薄,没有赵国的酒厚,楚宣王不高兴。

鲁恭公说我本是周公之后,给你送酒就已经不符合礼节、有失身份了,还嫌我的酒薄。

于是拂袖而去。

楚宣王大怒,于是联合齐国一起攻打鲁国。

梁惠王一直想打赵国,因为怕楚国趁火打劫没敢下手。现在看到楚国攻鲁,立即发兵包围赵国邯郸。

这就是“鲁酒薄而邯郸围”典故的由来,常用来比喻莫名其妙地无端受到牵连。

也不能算完全的“无端”,谁让你酿的酒那么厚来,不亏是白酒圈狠角色“衡水老白干”的故乡。

早在5000年前,山东人就会用谷物酿酒。

1979年,在莒县陵阳河大汶口文化晚期墓葬中,发现了一组成套的酿酒工具,发酵、沥酒、接酒等工具一应俱全。

1967年在诸城市前凉台西村发现一座大型东汉墓葬,在筑墓石块上刻有画像,关于酿酒场面的刻画非常逼真。

山东酿酒业发达,自古就不缺少善饮之人。

有史料记载最早的“大酒量”山东人,是东汉时期高密的经学大师郑玄,据说他家的婢女平时相互打趣开玩笑,随意引用的都是《诗经》里的句子。

窦子野在《酒谱》里引《郑玄别传》说,有一回郑玄为朋友饯行,先后有三百多人离席向郑玄敬酒,一共喝了得有三百多杯,依旧面色如常,一点也看不出醉意(会三百余人皆离席奉觞,度玄所饮三百余杯,而温克之容,终日无怠)。

古人酒量之最,当推郑玄为第一。

历代酒家,敬仰如神。

酒海说量,必称山东。

著名的“建安七子”中,山东人就有四个,都是海量与文才并举。

其中的孔融,被称为“醉龙”。

当然,现代的山东人在这方面也不遑多让。

网上有很多网友经常玩向山东人炫自己的“海量梗”。

山东人的回复简捷直白:去小孩儿那桌。

上世纪九十年代,有个外省的朋友来山东做业务,对下面的市县很熟悉。

有一回他很惊讶地跟我说:“你们山东每个县都有酒厂?!”

一副没见过世面的样子。

有的县还不只一家来。

诸城酒厂在上世纪七、八十年代,生产一种“诸城白酒”,以地瓜干为原料,一块钱一瓶,62度。

味道辛辣,回味悠长。

可惜早就销声匿迹了。

可见鲁酒也不是全“薄”。