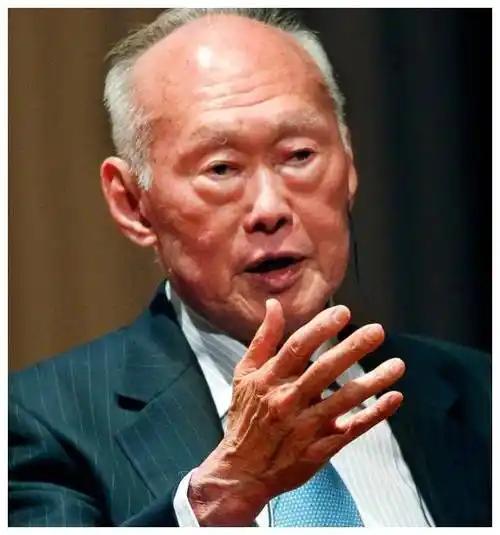

“我们不是华人国家,只是刚好华人占多数!”李显龙这番话在国际上激起千层浪。说得这么直白,这么决绝,仿佛生怕别人不知道新加坡要与中国划清界限。 为什么一个华人占74%的国家,要如此急切地否认自己的华人属性? 1965年8月9日对新加坡来说从来不是值得庆祝的日子,这个面积只有214平方英里的小岛,是在被迫的情况下从马来西亚联邦分离出来的。 当时李光耀在电视上哽咽着宣布独立,说出“我们从没争取新加坡独立”时,这个国家面临的是生与死的考验。 在此之前,新加坡刚刚经历了1964年那场血腥的种族暴动,庆祝穆罕默德诞辰的游行队伍与华人发生冲突,九天的混乱里22人失去生命,461人受伤,戒严的枪声至今还回响在这个国家的集体记忆里。 这场暴动像一道伤疤,让刚成立的政府明白,在华人占74%、马来族13.5%、印度族9%的人口结构里,任何偏向单一族群的倾向都可能撕裂这个脆弱的国家。 新加坡的地理位置从一开始就注定了它不能以单一族群自居。这个坐落在马来半岛南端的小红点,被超过3万个岛屿组成的马来世界环绕,周边是总人口过亿的穆斯林国家。 历史上这里曾是柔佛王国的一部分,1963年加入马来西亚联邦时,本想借着更大的经济体量生存,却因为马来族与华族在政治权利分配上的矛盾不得不分开。 独立后的新加坡就像漂浮在马来海洋中的华人岛屿,李光耀当年的担忧并非多余——在这样的环境里,强调华人属性无异于给周边国家递去猜忌的理由,而这个没有腹地、连饮用水都要依赖马来西亚供应的国家,根本经不起任何外交风波。 为了在种族的裂缝上重建国家认同,新加坡政府从一开始就走上了淡化单一族群属性的道路。他们把每年的7月21日定为种族和谐日,让孩子们穿着各族传统服装上学,用这样的方式提醒国民,团结不是自然而然的礼物。 在组屋分配中严格执行种族比例政策,确保每个社区都有合理的族群构成,避免出现封闭的种族聚居区。宪法里明确赋予马来族土著身份,将马来语定为“国语”,国歌也用马来语演唱,这些看似与人口比例不符的安排,实则是在向马来世界释放善意,也是在国内各族群间寻找微妙的平衡。 这种平衡术在经济领域体现得更加明显。作为一个没有自然资源的港口国家,新加坡的生存完全依赖转口贸易和国际资本。从英属殖民地时期起,这里就是多元文化交融的商埠,华人、马来人、印度人、欧亚人在这里做买卖,形成了独特的商业生态。 独立后要维持这种优势,就必须让所有种族都能参与经济活动,同时让国际投资者相信这里没有种族歧视带来的风险。政府推行的双语政策,让每个孩子在母语之外必须掌握英语,既保留了族群文化根脉,又创造了共同的工作语言,这种制度设计让不同种族能在写字楼、工厂里顺畅合作,而非困在各自的文化圈子里。 在国际舞台上,新加坡的身份选择更是生存策略的延伸。作为东盟成员国,它需要在以马来族为主的区域组织里找到位置,过度强调华人属性会让邻国怀疑它的忠诚度。 冷战时期,这个小岛在美苏之间保持中立,既获得美国的市场准入,又不疏远中国这个潜在的大市场。当全球化浪潮来临,它更是把自己打造成东西方贸易的中转站,这种角色容不得任何可能引发误解的族群标签。 李显龙的话看似决绝,实则是在向世界重申新加坡的中立立场——这里的华人是新加坡公民,不是某个母国的海外分支,这种清晰的定位才能让各国企业放心把资金和业务放在这里。 新加坡的建国史就是一部不断平衡族群关系的历史。当年从马来西亚分离出来的直接原因,就是中央政府推行的马来人优先政策引发华人不满,而新加坡的华人政党又被指责威胁马来人的利益。 这段经历让决策者明白,任何形式的族群特权都会埋下冲突的种子。因此他们构建了“新加坡人”这个超越种族的身份认同,在教育体系里强调国家意识而非族群历史,在公共服务中实行种族配额制,甚至在电视节目比例、节日庆典安排上都精心调控,确保每个族群都能感受到存在感。 这种制度设计虽然复杂,却让这个弹丸之地在半个多世纪里保持了稳定,而稳定正是吸引国际资本的最大优势。 时间推移到今天,新加坡面临的外部环境已经变化,但生存逻辑没变。周边国家的族群构成依然稳固,东盟内部的种族平衡依然重要,全球资本对政治稳定性的要求更高。 当李显龙说出那番话时,他延续的是李光耀时代就确立的国家定位——新加坡首先是一个主权国家,然后才是由多元种族组成的社会。这里的华人虽然保留着文化习俗,却早已把新加坡视为唯一的祖国,他们的利益与马来族、印度族的邻居紧密相连。

(信息来源:新浪看点——李显龙回应华人问题称新加坡是多元文化国家)