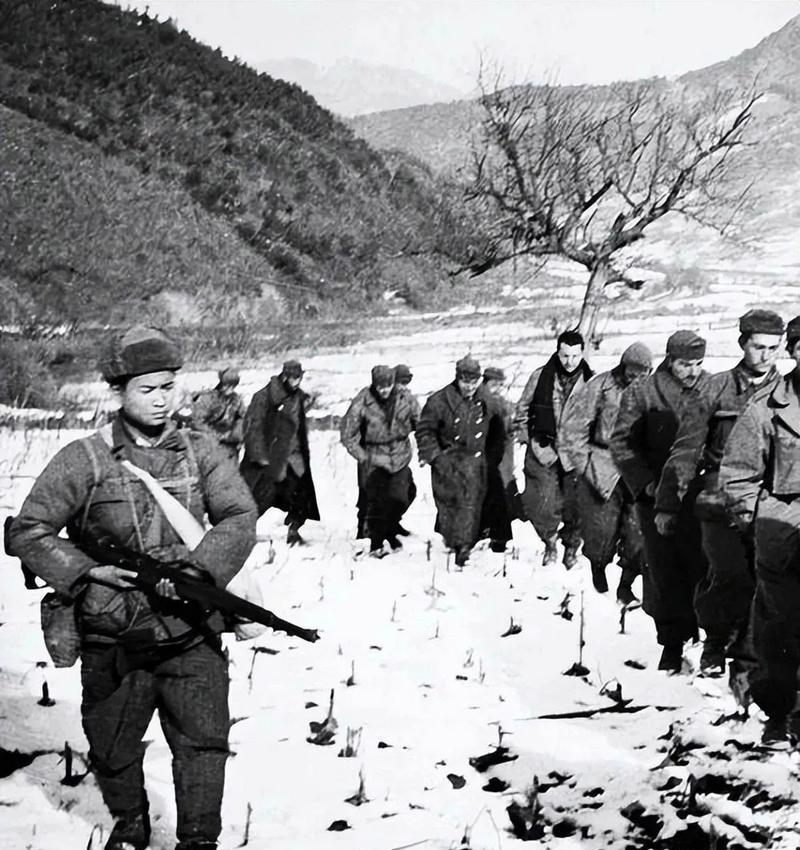

黄继光牺牲后,指导员把他抱起来,发现他的衣服前胸、后背的弹孔密密麻麻,奇怪的是却没有流出多少血。[无辜笑] 1952年一天深夜,黄继光所在的135团接到紧急任务——必须拔掉597。9高地上的敌军中心碉堡,这个碉堡扼守着整条防线的咽喉,如果拿不下,整个战役都可能失败。 从凌晨开始部队已经连续冲锋了十几个小时,敌军依托坚固的永备工事,用交叉火力网死死封锁着冲锋路线,他的班负责爆破任务,但前面几次尝试都被密集的机枪火力打退了。 他这时已经负伤七处,身上的弹药也快用完了,他摸了摸腰间,只剩下两颗手雷。在战友的火力掩护下,他开始向碉堡爬行。 距离越来越近,敌军的子弹在他身边不断溅起火花,他忍着伤痛,一点点向前挪动,当他爬到距离碉堡不到十米的地方时,扔出了第一颗手雷。 爆炸声响起,碉堡的左侧被炸出一个缺口,但右侧的机枪依然在疯狂扫射,他准备扔出最后一颗手雷时,发现距离太远,根本够不着射击孔。 就在这时他做出了一个所有人都没想到的举动——他突然站起身,张开双臂扑向了那个正在喷吐火舌的射击孔,子弹瞬间穿透了他的胸膛,但他的身体紧紧贴在了枪眼上。 机枪声停止了,后方的战友们趁机发起冲锋,一举拿下了这个关键阵地,当指导员跑上前准备抱起他时,眼前的景象让他震惊了。 他的前胸后背密密麻麻全是弹孔,但奇怪的是,伤口周围几乎看不到血迹,随队的卫生员检查后解释,他在负重伤的情况下失血过多,血压急剧下降,后来中弹时已经没有足够的血液流出。 这意味着他在生命的最后时刻,完全是凭借意志力在支撑,他的心脏可能早就停止了正常跳动,但仍然用尽最后的力气完成了这个壮举。 战斗结束后,战友们在整理黄继光的遗物时,发现了几封早就写好的家书。其中一封是写给母亲的,信纸已经被血迹浸透,但字迹依然清晰。 信中写道:“妈妈,如果您收到这封信,说明儿子已经为国牺牲了,请不要太伤心,儿子没有给您丢脸,我们来到朝鲜,就是为了不让战火烧到咱们自己的国土上。” 还有一封信是写给未婚妻的:“小芳,原谅我不能回去和你结婚了,但请相信,我做的这一切都是值得的,希望你能找到一个好人,过上幸福的生活。” 黄继光牺牲的消息传到家乡后,他的母亲邓芳芝强忍着痛苦参加了追悼会,她在台上说:“我失去了一个儿子,但我还有千千万万个志愿军儿子。” 这句话很快传遍了整个志愿军,成为激励战士们继续战斗的精神力量,许多人在给家里的信中都提到了这位英雄母亲的话。 上甘岭战役持续了43天,志愿军最终守住了这块只有3.7平方公里的土地,在这场被称为“血肉磨盘”的战斗中,像黄继光这样英勇牺牲的战士还有很多。 战后统计显示,志愿军在朝鲜战场上共有19万7千多人牺牲,他们中有刚满18岁的新兵,有即将退伍的老兵,有知识分子,也有农民工人,但他们都有一个共同点——为了保卫新中国而英勇战斗。 黄继光的故事之所以被广泛传颂,不仅因为他的英勇,更因为他代表了那一代人的精神品质,在装备落后、条件艰苦的情况下,正是这种不怕牺牲的精神支撑着志愿军取得了最终胜利。 网友们感动不已: “看完泪目了,这才是真正的英雄!以前只在课本上读过,这次看到细节描述更受震撼。” “那个年代的人信仰真的太坚定了,用身体堵枪眼需要多大的勇气啊。” “注意看细节!血流得少是因为早就重伤失血过多,完全是靠意志力在支撑啊。” “他母亲那句话破防了:‘我还有千万个志愿军儿子’,这就是老一辈人的格局。” 如果你有机会给黄继光烈士写一句话,你会写下什么? 官方信源:中国人民革命军事博物馆