治疗内科杂病,顾护脾胃为先

《素问·玉机真藏论》有云:“五脏者,皆禀气于胃;胃者,五脏之本也。”

这短短十余字,道尽了脾胃在人体生命活动中的核心地位。

内科杂病往往病程缠绵、病机复杂,或涉及五脏六腑,或关乎气血阴阳,而临证施治的关键,始终离不开“顾护脾胃”四字。

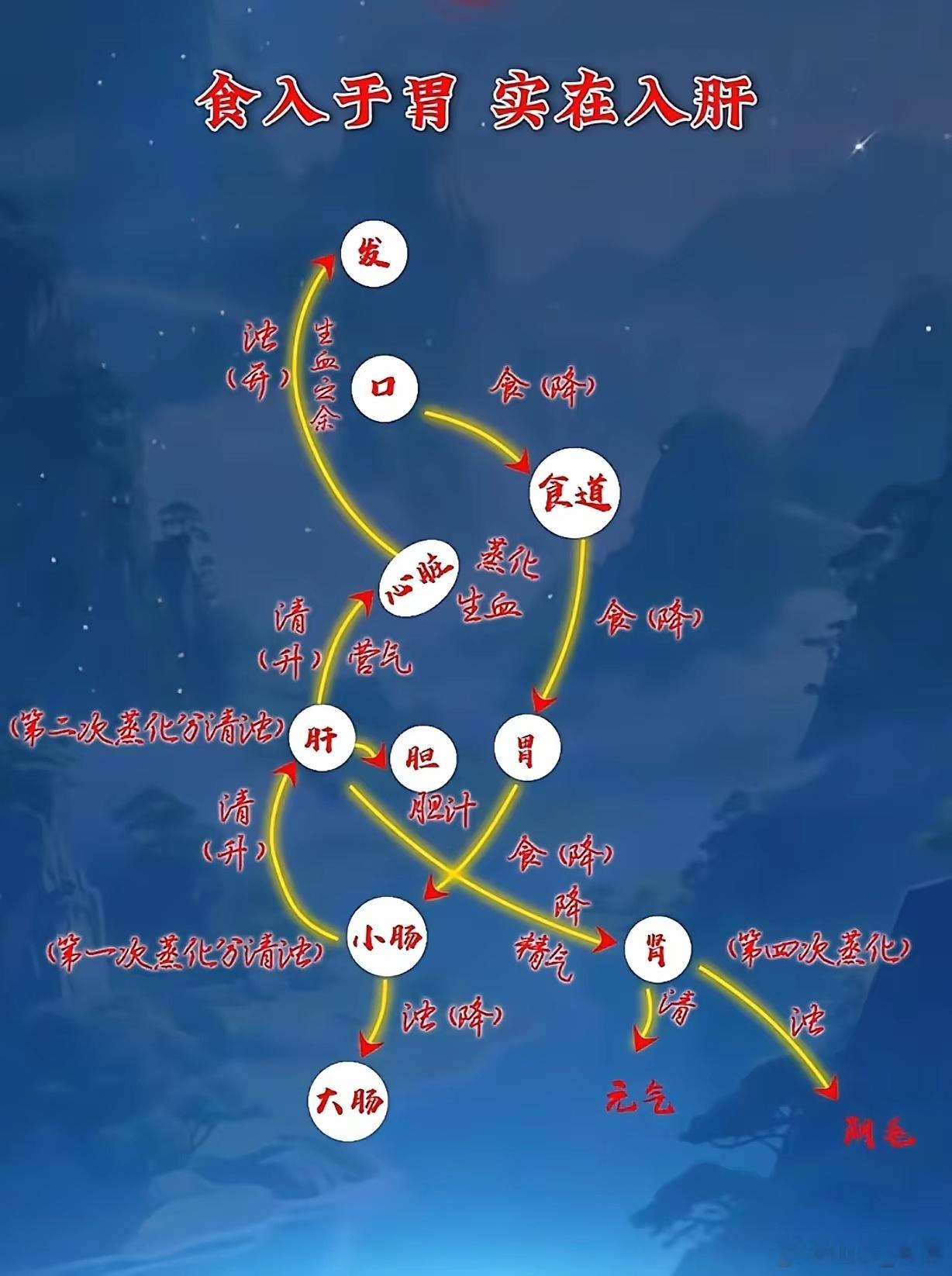

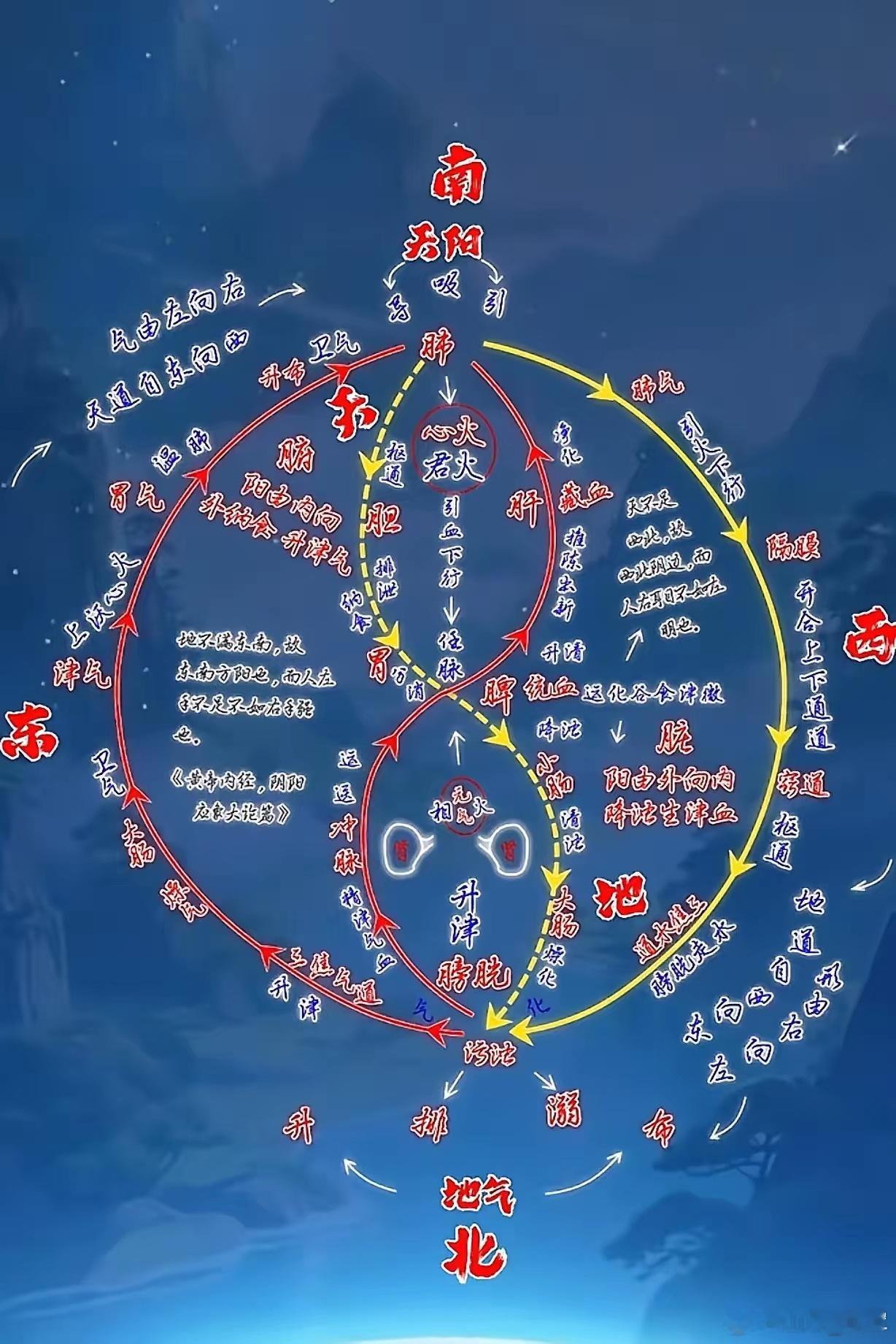

脾胃为后天之本,气血生化之源。人自出生后,生命活动所需的气血津液,皆赖脾胃运化水谷精微而化生。

脾胃健旺,则气血充盈、脏腑得养,如《黄帝内经》所言“有一分胃气就有一分生机”;若脾胃受损,气血生化无源,脏腑失养,不仅旧病难愈,更易滋生新疾。

生活中常见,健康长寿的老人多有一副好脾胃,正因消化吸收如常,气血有源,抵抗力强,方能脾旺四季不受邪。这也印证了脾胃功能的盛衰,直接关系到人体的生命根基。

治疗内科杂病,顾护脾胃是避免误治的前提。不少内科疾病如慢性咳喘、心悸失眠、风湿痹痛等,病程迁延中常伴随脾胃功能减弱。

此时若一味攻伐病邪,或滥用苦寒、峻猛之药,虽可能暂时缓解症状,却会戕伤胃气——病人看似病情轻了,却出现食欲不振、腹胀便溏,实则是治病伤本,违背了治疗的初衷。

正如李东垣所言:“善治病者,唯在调和脾胃。”

真正的治疗,应是在祛邪的同时固护脾胃,让气血生化有源,为机体恢复提供物质基础。

临证时顾护脾胃,需深谙脾胃的生理特性与病理特点,做到辨证施护。

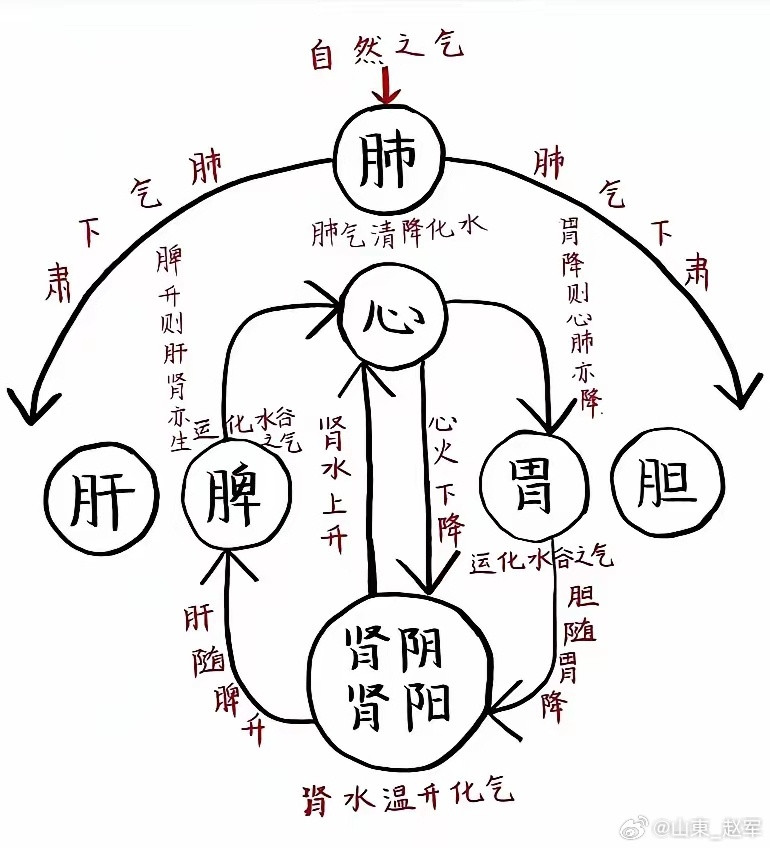

脾胃同居中焦,脾主升清、喜燥恶湿,胃主降浊、喜润恶燥,二者一升一降、一燥一润,共同维持气机运转。因此,用药需兼顾二者平衡,避免顾此失彼。

若遇脾虚兼胃阴虚之证,尤需谨慎:

健脾不可过用芳香化湿之品,恐其温燥伤阴;养胃阴亦不可堆砌滋腻之药,防其阻碍脾运、助湿伤脾。

此时宜用淡渗平和之药健脾,如茯苓、白术;以甘淡之品养阴,如沙参、麦冬。

叶天士的养胃汤加白芍、知母、花粉、陈皮、鸡内金、焦三仙,便是此中典范——既养阴润燥以安胃,又佐陈皮、鸡内金理气助运,使脾能升清、胃能降浊,阴液自生而脾运不滞。

总而言之,脾胃是人体生命活动的轴心,无论治疗何种内科杂病,皆需以顾护脾胃为首要原则。

唯有脾胃健旺,气血生化有源,脏腑功能协调,方能驱邪外出、正气得复,实现真正的治病求本。

这既是对《黄帝内经》“胃者,五脏之本”思想的传承,也是临床实践中屡试不爽的真理。

中医上千亿次药量还不知何写教人写药量

中医好历害的为先.喜欢看自己孩子病的越久越好算不算变态,中医這点做到啦。能天天出來宣传大家要做喜欢看自己孩子病的越久越好算不算变态呢,这点中医还是做到啦。你要是说喜欢看自己孩子病的越久越好是不对,那他们就会说你不爱国,汉奸等等。这点中医们也做到啦。有那些呢(守护冰锋、 明月几时有、 呦呵你哪位啊、YANG、梵醒、长青树、中医是道西医是刀、梦幻、雪尘、390155483、依然像昨天、阳光の微笑、渔樵泛歌我不会、流水无声、wQ、 哆啦A梦、蓝染惣佑介、 人生几何、 观海听潮、 冷℡夜、在梦里、渡我、 用户15xxx53、AAA、吴国明、 帅蛤蟆、没有昵称)。 (只有药有效才配讲药量.药都无效还有必要讲什么药量吗。中医是药有效又吃的越多效果越大之下还非要无理由限制药量,那不是喜欢病的越久越好吗,吃一克10天安全治好,你咋知道不会吃二克立刻就安全治好。你为什么不开二克而非开一克,這不是喜欢病的越久越好是什么,再配合医者父母心,是不是中医是喜欢看自己孩子病的越久越好。)