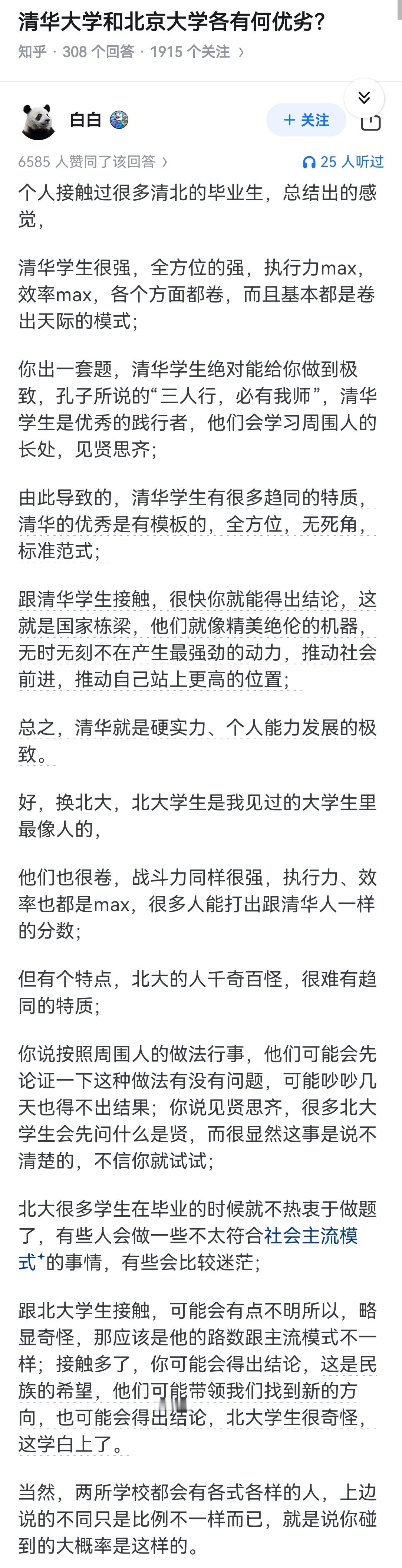

1997年,邓亚萍退役后去清华大学读书,第一堂课,老师问她:“你的英语如何?”邓亚萍尴尬的回答:“我连26个英文字母都认不全。”

1997 年的秋天,24 岁的邓亚萍站在了清华大学的校园里,身上还带着乒坛传奇的光环,脚下却要踏上一段完全陌生的旅程。

在此之前的 14 年职业生涯里,她用不到 1.55 米的身高,在乒乓球台上书写了属于自己的神话 —— 连续 8 年稳坐世界第一的位置,拿下 18 个世界冠军,其中包括 4 枚沉甸甸的奥运金牌,成为中国体育界当之无愧的骄傲。

可谁也没想到,这位在赛场上无所畏惧的冠军,走进英语课堂的第一句话,竟是带着尴尬承认自己 “连 26 个英文字母都认不全”。

这样的反差并非偶然,多年来,她的时间和精力几乎都倾注在训练和比赛中,文化课早已被远远甩在身后,而退役后新担任的国际奥委会委员身份,让她清晰地意识到,英语是通往国际舞台的必备工具,没有这把钥匙,即便有再丰富的赛场经验,也难以在国际交流中真正发出自己的声音。

于是,她没有选择躺在过往的功劳簿上享受安逸,而是带着赛场上的那股韧劲,决定从零开始攻克英语这座大山。

对于习惯了站在领奖台上接受掌声的邓亚萍来说,回到课堂当一名基础薄弱的学生,意味着要放下所有光环,直面自己的短板。

她知道,学英语不像打球那样有现成的战术可以套用,每一个字母、每一个单词都需要实打实的积累,但她没有退缩,反而把这种从零开始的挑战,当成了人生下半场的又一场重要比赛,只不过这一次的对手,是自己的惰性和短板。

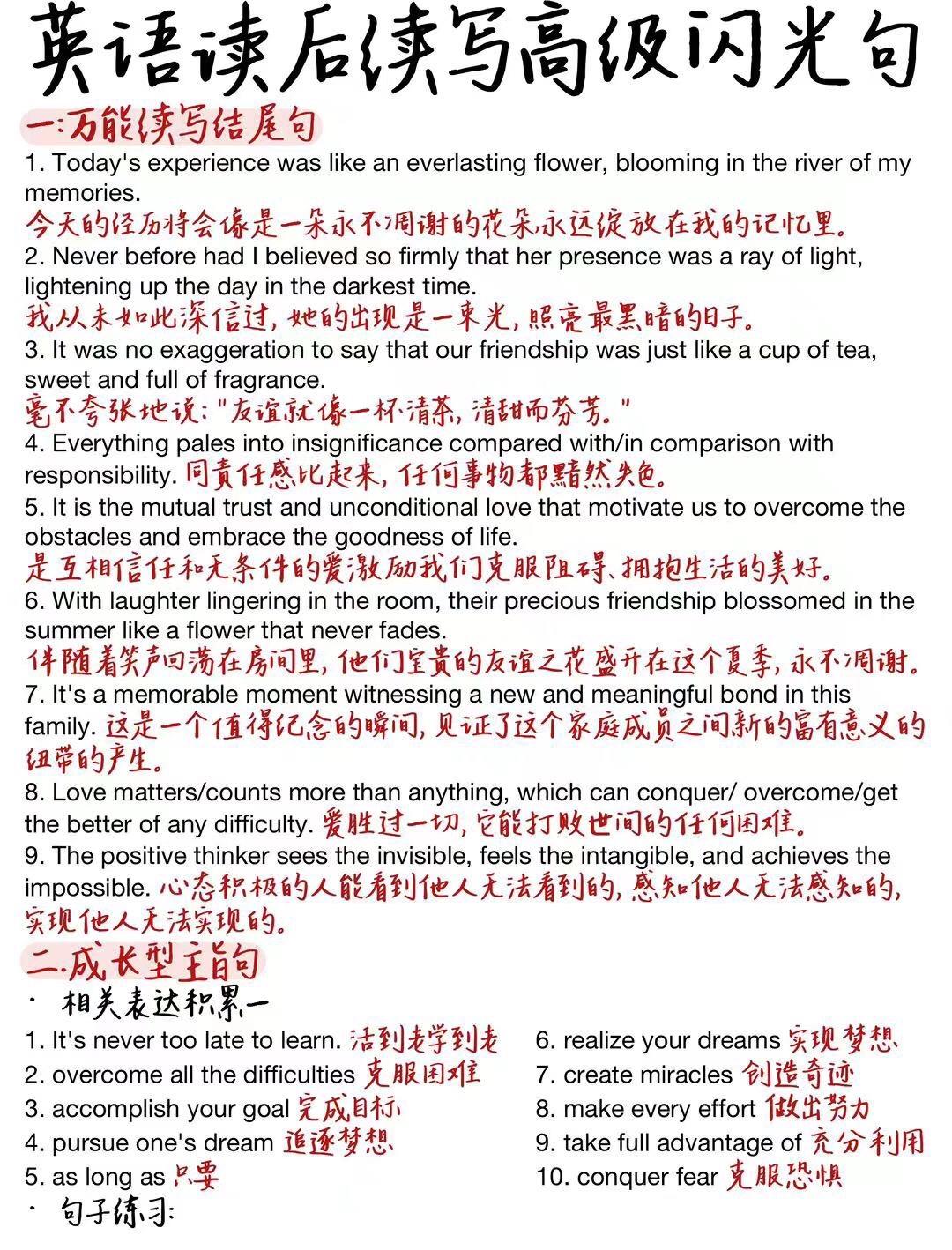

为了尽快补上英语短板,邓亚萍的生活节奏彻底改变了,曾经围绕训练计划表转动的日子,变成了被单词、课本和录音机填满的时光,她的书包里常年装着单词卡片,走路时、吃饭时都在反复记忆,把碎片时间挤得满满当当。

晚上宿舍熄灯后,她就打着手电筒在被窝里继续看书,笔记本上写满了密密麻麻的笔记和标注,每一笔都藏着不服输的劲头,课堂上,她从不因为怕出错而沉默,总是鼓起勇气和同学用英语交流,哪怕说得结结巴巴,也坚持把意思表达清楚。

这样的努力很快有了回报,1998 年初,她争取到了去英国剑桥大学交换学习的机会,在全英文的环境里,她的口语和听力得到了飞速提升,每天骑车穿梭在剑桥的校园里,吃着最简单的饭菜,把所有能利用的时间都用在学习上,强化课程虽然辛苦,却让她对英语的掌握越来越熟练。

回到清华大学后,她又请了英语教练进行一对一辅导,发音不准就一遍遍纠正,对话不流畅就反复练习,直到能自然地用英语表达自己的想法。

2001年,邓亚萍身着学士服,站在清华大学毕业典礼上,以流利的英语致辞,台下掌声雷动,这是对她四载努力的最佳肯定,但她没有停下脚步,反而把学习的目标定得更远。

随后,她考入英国诺丁汉大学攻读硕士学位,并用英文撰写了3.5万字的论文,对中国女性借体育改变命运的路径加以研究。

2002年取得硕士学位后,她旋即踏入剑桥大学,攻读土地经济学博士学位,研究奥运对中国经济的影响。直至2008年,她顺利获取博士学位,成为首位获此学位的世界级运动员。

她与相识多年的林志刚重逢后走到了一起,组建了家庭,有了可爱的孩子,在兼顾学业和家庭的日子里,双方父母给了她不少支持,让她能在学习和育儿之间找到平衡。

她曾在家中装了乒乓球桌,希望能引导儿子接触自己热爱的运动,但当儿子有了自己的选择后,她也坦然尊重,从不把自己的意愿强加给孩子。

这种 “活到老学到老” 的态度,让她在退役后的人生里,依然能不断突破自我,在新的领域里闪闪发光。正如她用行动告诉人们的那样,人生从来没有固定的赛道,只要愿意付出努力,任何时候开始新的学习,都不算晚。