以商鞅、李斯为代表的这帮“蒙古大夫”,下方子只看疗效,不管病人的身体是不是抗得住。没办法,大夫们穷怕了。

鲁迅曾说过一句话:“钱放在自己手里才是最令人放心的。”

这是经历过多少与钱相关的各种不堪,才会有的痛悟。

中国的士人,自古就有一种悲情感和使命感。

这两者相辅相成,他们将维护道统作为自己的使命,从“道”而不从“势”。

但儒学只是一种高度道德化的社会哲学,可以“自律”而无力“治实”。

这就使得士要践行自己的使命,往往又不得不与“势”合作。

在合作过程中,当道与势发生冲突时,两千年来,总是贯穿着无尽的挣扎与悲情。

悲情的底层逻辑,无非是一个“穷”字。

春秋后期,伴随着封建分封制的解体,社会阶层流动剧烈,随着贵族阶层的下降和庶民的上升,使得承上启下的士阶层急剧扩大,士人数目大增。

到了战国时期,士没有不游的,几乎都是“游士”。

也不是他们愿意游,是没有办法。

他们没有固定的经济基础,甚至没有谋生的技能。

士虽说是四民之首,谋生技能却是最弱的,农民伯伯会种地,手工艺者有手艺傍身,商人会做生意。

只有士,除了满腹经纶,就是一张嘴巴。

张仪在楚国被人打了一顿,面对老婆的嘲笑,他淡定地让老婆看看他的舌头还在不在?

老婆说还在。

他说“足矣”。

翻看《史记》《战国策》等史籍,游士们关于“穷”的记忆,随处可见。

前面说的张仪,就是因为穷被人怀疑偷东西才被打的。

苏秦混得不好回到家里,老婆不下织机,嫂子不给他做饭,父母也不和他说话。

李斯说自己“久居卑贱之位,困苦之地”,范睢“家贫无以自资”,虞卿和冯驩出去游说时,连双像样的鞋子都没有,穿草鞋,背着斗笠。

他们忍受着肚皮的饥饿,遭受着亲人的白眼,无数次枯坐陋室,夜深难眠。

他们为自己从道统的维护者,渐变为名利的追逐者,也曾无数次痛苦万分,悲情难抑。

但是很快,对“穷”的恐惧淹没了这一切。

他们抛弃幻想,擦干眼泪,打开房门,摸着满头的包(因为到处碰壁),像猎人一样,四处去猎取富贵。

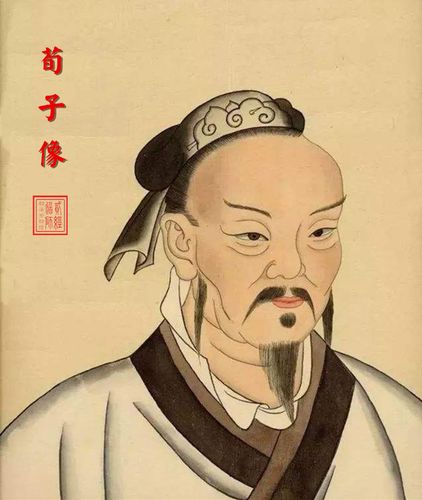

李斯的老师荀子率先打破“儒家不入秦”的传统,去秦国考察。

儒家开始明目张胆地向“势”暗送秋波。

当我们放弃了理想和坚持,剩下的,就不过是工具化的存在。

结果是,秦的强大和解体,来得快,去得也快。

用药太猛了。

以商鞅、李斯为代表的这帮“蒙古大夫”,下方子只看疗效,不管病人的身体是不是抗得住。

没办法,大夫们穷怕了。

从此,“穷”就成了士人的命门。

不穷则无欲,无欲则刚,刚便不好拿捏。

此后,围着这个命门的纠结和算计,几乎贯穿始终。