不知道你有没有发现,最近手机圈刮起了一阵“轻薄风”。

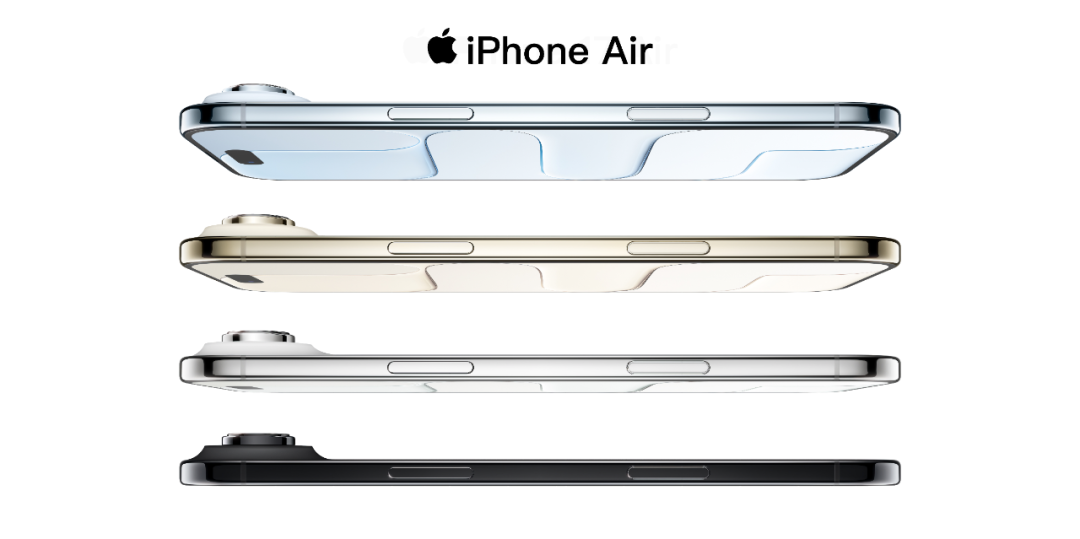

三星S25 Edge、红魔10Air、iPhone Air、华为Mate70Air、摩托罗拉Edge 70……这些带着“Air”、“Edge”后缀的机型,无一例外都把“薄”作为核心卖点。然而,市场的反应却出人意料地冷淡。

三星S25 Edge的迭代机型S26 Edge已被砍掉,iPhone Air的销量甚至不如前代Plus版本。一边是厂商不遗余力地推广,一边是消费者毫不买账,这背后到底发生了什么?

一个值得注意的细节是:这些所谓的“轻薄”手机,其实大多只是“薄”,并不“轻”。

红魔10Air和华为Mate70Air的重量都在200克以上,握在手里依然沉甸甸的。消费者期待的轻薄,是既薄又轻的优雅手感,而不是为了追求厚度上的数字游戏,牺牲整体握持体验。

问题的核心在于:目前的超薄手机,几乎都是通过“阉割”配置来实现的。

想象一下,如果iPhone Air拥有iPhone 17 Pro的全部配置,同时还能做到极致轻薄,它会不卖爆吗?答案显而易见。消费者不是不喜欢轻薄,而是不喜欢为了轻薄而牺牲性能、续航、散热等关键体验。

这便陷入了当前轻薄手机的悖论:想要轻薄就要减配;想要不减配,就无法轻薄。

智能手机发展至今,已经触碰到了许多物理瓶颈。

屏幕方面,COP封装技术已经将边框做到极致,想在更薄的机身内塞进同样素质的屏幕难上加难;电池技术,尽管vivo已经用上半固态电池,但在能量密度上没有革命性突破前,电池体积仍然是制约厚度的关键因素。

每一个元器件——摄像头传感器、散热模块、振动马达——都在进化中不断增大体积。厂商要在有限的空间内做出取舍,而超薄设计无疑大大加剧了这种取舍的艰难。

在智能手机普及初期,外观设计确实是消费者考量的重要因素。但随着手机成为人们日常生活的数字中枢,功能性需求已经远远超越了对手感的追求。

当你在游戏中因为散热不足而降频卡顿,当你在外出时因为电池缩水而频繁寻找充电宝,再轻薄的手机也会变得“沉重”。用户逐渐明白,真正的“轻薄”,不应该以牺牲核心体验为代价。

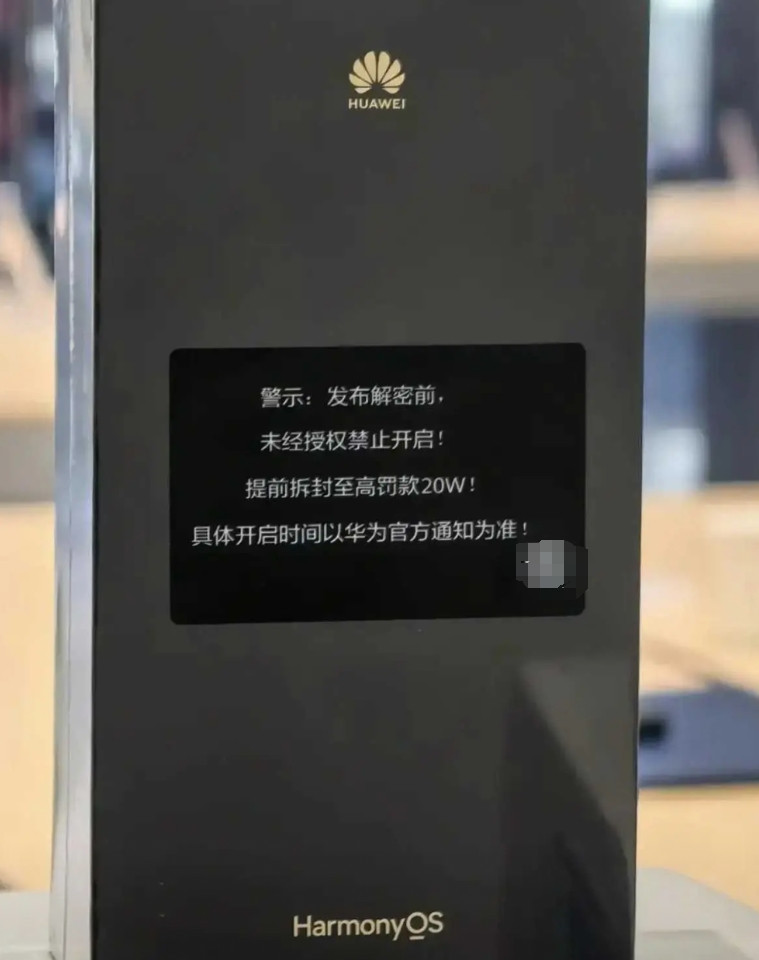

在这场轻薄困局中,华为Mate70Air似乎找到了一个平衡点。虽然重量仍在200克以上,但它在保持相对轻薄的同时,没有让用户明显感受到配置的缩水。

这给我们一个启示:轻薄手机的成功关键,在于不把“轻薄成本”转嫁给用户。如果为了薄而薄,让消费者承担体验下降的代价,这样的产品注定没有市场。

短期内,我们可能还看不到一款既极致轻薄、又配置全能的完美手机。这需要基础科学的突破——或许是电池技术的革命,或许是元器件集成度的再一次飞跃。

但在那之前,厂商应该重新思考“轻薄”的定义。它不应该只是营销话术中的数字游戏,而应该是综合手感、观感、体验的完整解决方案。

毕竟,用户真正想要的,不是放在桌上欣赏的轻薄艺术品,而是拿在手里安心好用的日常伙伴。