民国风云际会,俊才辈出。林徽因宛如夜空中最夺目的明珠,于历史夜幕间绽放出独一无二的璀璨华光,在时代长卷上烙下了不可磨灭的绮丽印记。

“你是人间的四月天”成了她的专属标签,提及便让人想起那份灵动与温柔。

她兼具文学灵气与惊人才情,几段情感故事亦被铭记,但这些热闹从未遮蔽她在建筑领域的扎实脚印——比起“才女”,建筑师身份留下的作品,才是她穿越时光的勋章,藏着超越时代的专业力量。

她参与新中国国徽设计,将传统纹样的庄重与现代审美的简洁相融,让国徽既有民族辨识度,又适配多场合呈现;担任人民英雄纪念碑建筑委员会委员时,她带着对历史的敬畏亲力亲为,反复推敲基座比例、纹样疏密,绝非挂名参与者。

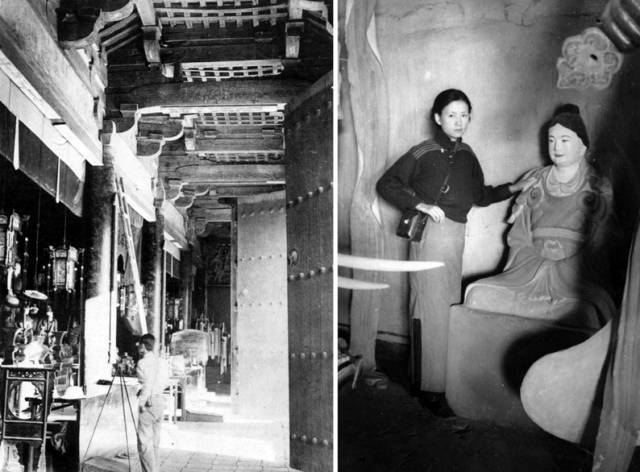

在女性多囿于闺阁或文学沙龙的民国,她带着图纸与卷尺走进荒寺古建,从五台山佛光寺到应县木塔完成野外考察,再参与国家级设计项目,这份“从学术到实践”的路径,打破了世人对“女性与建筑”的刻板想象。

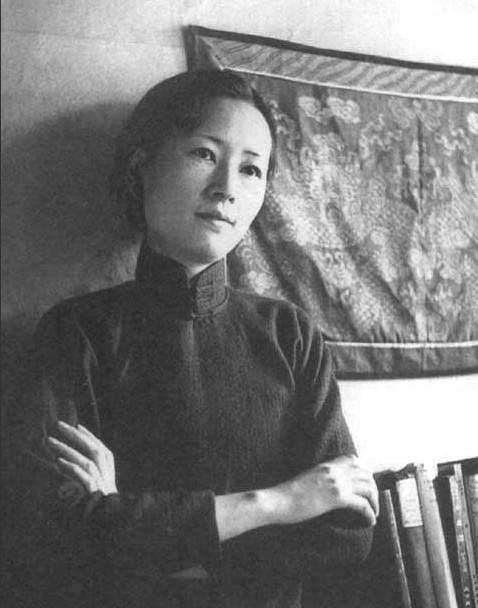

更难得的是,她的设计始终扎根中国文化,让传统元素在现代载体中重生,这份对专业的敬畏与文化坚守,比任何热议都经得起时光打量。 林徽因是漂亮人中少见的有才者,有才者里难寻的兼具容貌与气质之人。

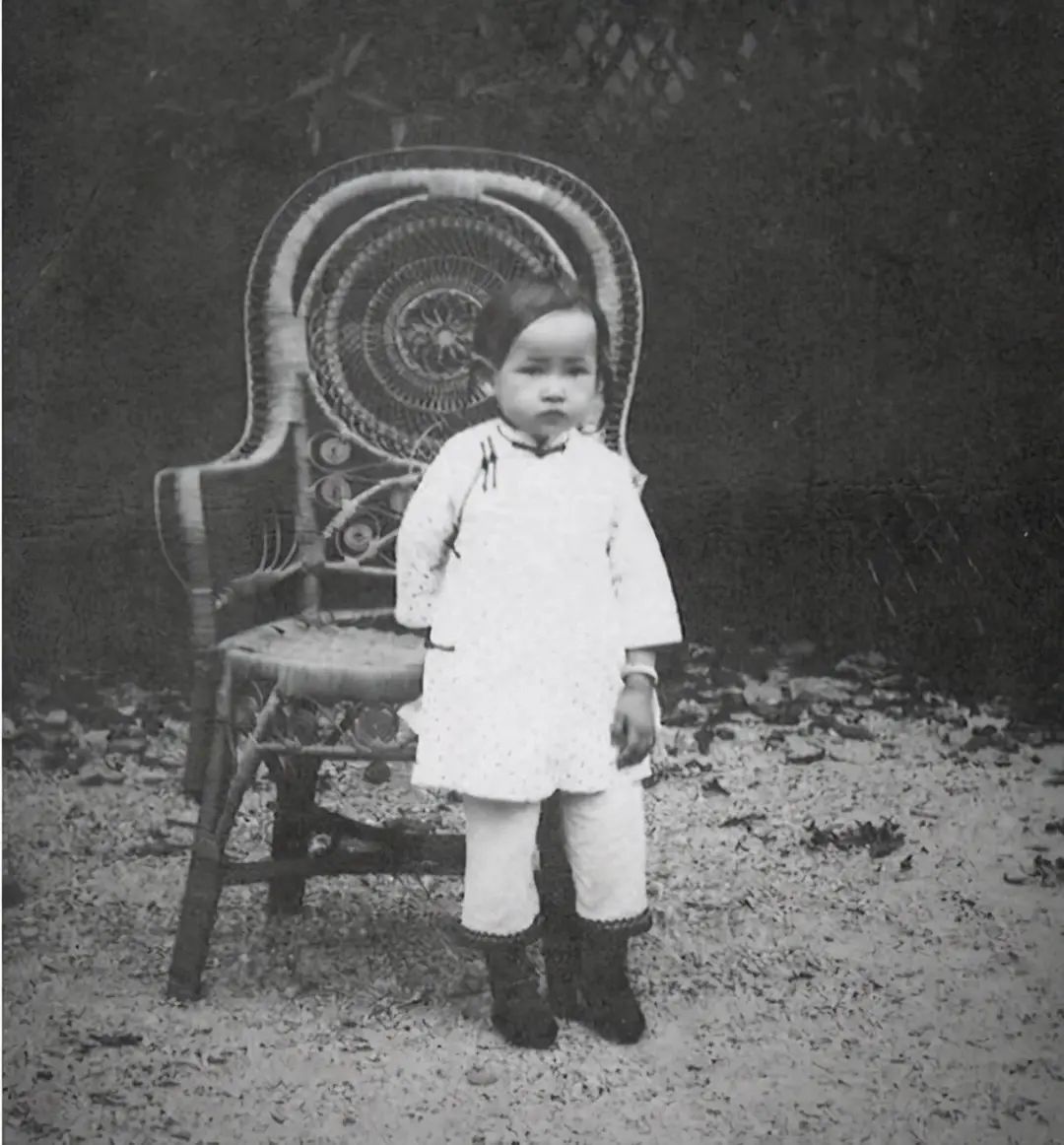

泛黄的老照片里,时光仿佛凝固。

她年少之际,便已出落得亭亭玉立,那与生俱来的倾国之色,宛如一颗璀璨明珠,尽显天生丽质之态,不愧是个美人坯子。

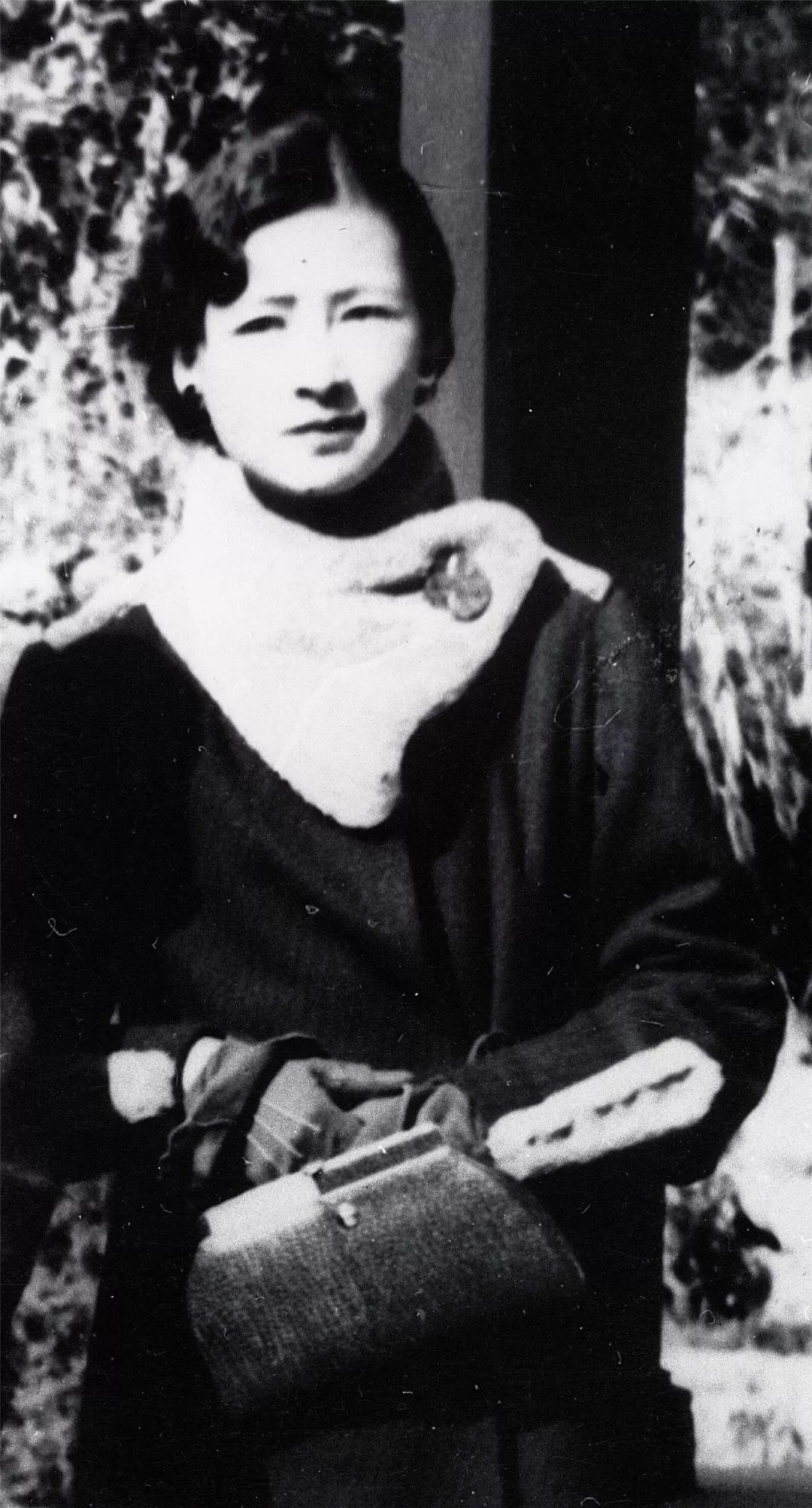

民国时无袖上衣配阔腿裤并不常见,她却大胆尝试,放到现在仍具时尚感;与梁思成初次见面时,名门闺秀多梳油亮大辫、穿长裙,她却扎俏皮小辫、穿及膝裙与七分袖衣物,娇俏灵动。

少女时期的她,对穿搭从非“跟风”的被动选择,而是带着超越年龄的审美自觉——她懂得衣服是自我的延伸,每件单品都藏着对“美”的独立判断。

留存的少女照中,她穿剪裁利落的中款大衣,搭贴合头型的软呢帽(衬得眉眼清亮),脚踩锃亮无装饰小皮鞋,这份搭配至今仍显舒服,正因她抓的是美的核心:得体、舒适且衬气质。

在女性穿搭多被“规矩”束缚的年代,她的穿搭早已超越“爱美”,成了无声的自我表达,这份不被定义的审美态度,比精致衣物更动人。

她与父亲共餐的旧照,恰似一幅古典油画,在时光长河中缓缓铺展。

画面里,她举手投足间尽显温婉优雅之姿。每一个细微动作皆恰到好处,似天成之美,不盈不亏,宛如诗画中走出的仙子,美得令人心醉。

梁思成初次到林家做客,便对十四岁的她动了心,后在家族促成与机缘巧合下结为夫妻。婚后同赴欧洲的蜜月之旅,轮船甲板上的合影里,她未穿繁复礼服,选浅色系针织大衣,头发简单挽起,微微靠向梁思成;自成为母亲,生活被育儿琐事填满,可她的美并未被消磨。

岁月在她身上沉淀出温润的力量,让她在琐碎日常中,增添了一份从容不迫的底气。

梁家晚辈说“每次见她都觉精致”,这份精致藏在日常分寸里:

素色棉麻旗袍透气方便抱孩子却依旧挺括,外搭短款过腰大衣(挡风且不影响照料孩子,领口翻折无褶皱)。

她的优雅,绝非故作姿态以引人瞩目,而是生活态度的自然彰显。无论是少女、妻子还是母亲,她皆珍视自我,不敷衍当下,于岁月长河中,优雅而从容地前行。

林徽因的穿搭是人生境遇的“晴雨表”,却从非“风向标”——顺境不张扬,逆境不将就。

抗战前家庭安稳时,她穿的貂裘大衣毛质蓬松却不浮夸(及膝配素色长裙),美里藏着家庭幸福的暖意;

步入中年,她日常穿搭朴素仍显优雅;后来患晚期肺结核,照片中虽面容憔悴、身形瘦弱,却仍保有体面。

1955年北京的春天,肺结核带走了林徽因,她的告别藏着独有的“仪式感”——人民英雄纪念碑建筑委员会选用她设计的基座花环浮雕刻样作墓碑。

这组花环浮雕本为纪念无名英雄而作,花瓣线条柔中带力,卷草纹样融传统温润与现代简洁,如今成了她的墓碑,呼应着她一生为“有意义的事”倾注心血的坚守。

墓碑无冗长碑文,浮雕每道纹路都诉说着她作为建筑师的执着,她用最擅长的设计方式,为人生画上句点。

她留下的无数照片,让人记挂的从非“无与伦比的美”,而是美里的“真实感”。

她的美与人生境遇紧密相连——顺境不张扬,逆境不敷衍,衣着细节里藏着对生活的认真与对自我的尊重。

人们记挂至今的,不止是她“才情、容貌与审美俱佳”的表象,更是透过照片看到的鲜活女性:她能穿针织裙与爱人在欧洲看海,也能穿破牛仔裤在荒山野岭测绘。

她的美里藏着力量、热爱与不被身份境遇定义的生命力,这份“真实”,才是比容貌、才情更能跨越时光的东西,让她离开多年,仍让人觉得“这样的女子,真好”。