一个民族的延续,源于其血脉与文化的薪火相传。倘若这珍贵的传承被外来文化,尤其是以个人主义与消费主义为显著特征的西方文化范式所侵蚀、所置换,国家未来将不得不耗费难以估量的资源与心力进行修复,且效果难料。历史反复证明,文化根基的动摇,是最深层次的危机。要避免这种“文化蚀骨”,关键在于正本清源:我们必须重拾以“家”为社会基本单元的古老智慧,坚决遏制资本的野蛮生长,并确保一切发展真正以民为本、为民服务。唯有如此,中华文明的薪火方能永续,民族的脊梁才能挺立。

“家”,在中国文化中,远不止于一个生活单位,它更是一个完整的文化体系、道德载体和精神归宿。它是传承的第一课堂,是价值观塑造的熔炉。孝悌忠信、礼义廉耻,这些维系社会和谐的核心伦理,并非来自抽象的说教,而是在家庭的日常互动中,通过长辈的言传身教、子女的耳濡目染,潜移默化地植入一代代人的心灵。一个充满亲情与责任的家庭,自然孕育出懂得感恩、负责、关爱他人的社会成员。从春节的团圆守岁到清明的慎终追远,从家风的谆谆教诲到族谱的世代续写,所有的文化符号与集体记忆,都在家庭仪式与生活细节中得到最鲜活、最深刻的保存与传递。家,是民族文化心跳的地方。以家为单位,赋予了个人强烈的归属感与责任感。为了家庭的荣耀与未来,人们愿意辛勤工作、努力奋斗,这种内生动力构成了社会稳定与发展的坚实基座。同时,家庭也承担着养老育幼、互助共济的重要社会功能,有效缓解了公共治理的压力。

当“家”的观念稳固,个体便不易在全球化浪潮中迷失自我,文化传承便有了最广泛、最牢固的载体。反之,若家庭观念淡漠,伦理亲情疏离,传承的链条就会出现断裂,为外来文化的全面渗透打开缺口。资本的逐利本性,若不受约束地野蛮生长,将成为腐蚀社会根基、破坏文化传承的巨大力量。它通过制造无止境的物欲和消费主义陷阱,解构着传统的价值体系。资本逻辑鼓励极致的个人享受与即时满足,这与家庭文化所倡导的牺牲、责任与长远规划背道而驰。它宣扬“活在当下”,削弱人们对家庭延续、家族未来的关切。在资本操控下,一切皆可被标价,情感、婚姻、生育都可能被异化为冰冷的成本收益计算。这直接催生了“躺平”与“不愿生”的社会心态,因为从纯功利视角看,这些行为似乎是“不经济”的。传承所需的耐心与奉献,在资本的速食文化面前显得“不合时宜”。资本的过度扩张推高了生活成本,尤其是在教育、医疗、住房等领域,使得组建家庭、生儿育女成为许多年轻人难以承受之重。当生存压力巨大,精神追求与文化传承便被迫退居其次。

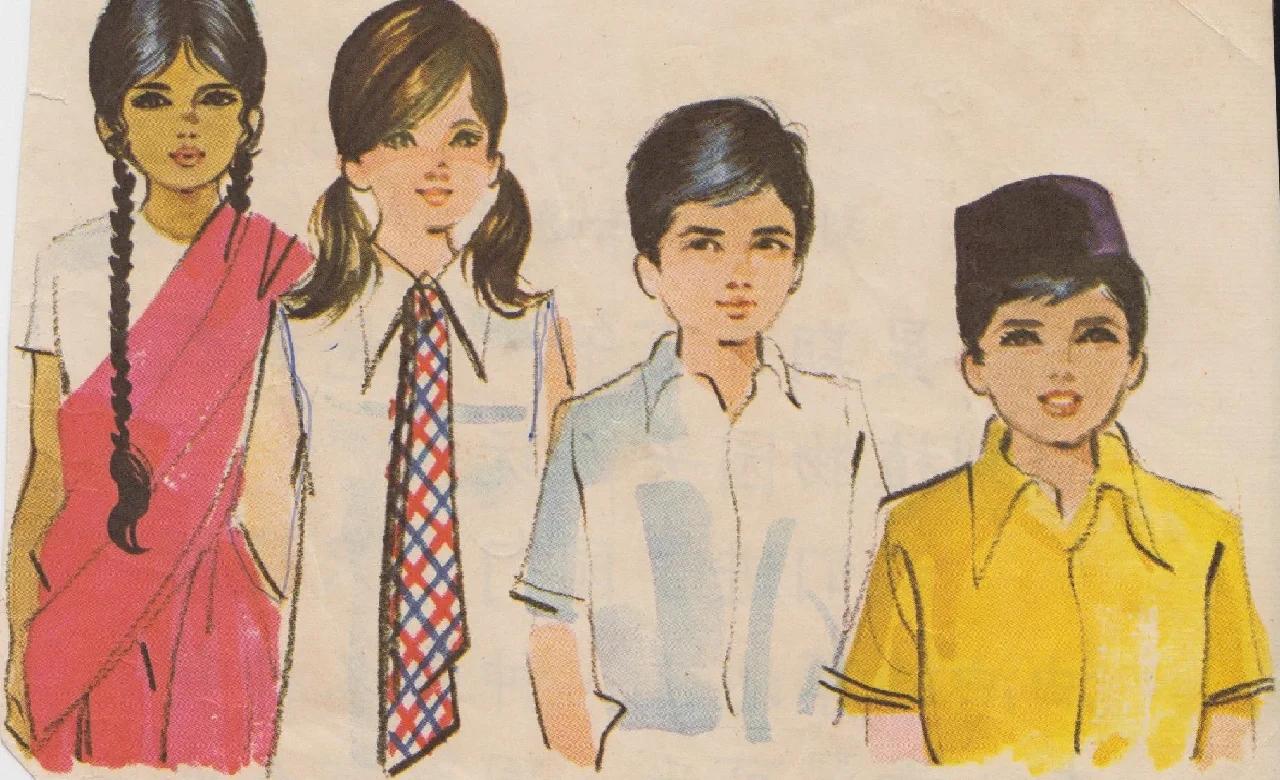

因此,控制资本野蛮生长,并非否定市场经济,而是要通过强有力的政策与法治,引导资本服务于实体经济和社会民生,防止其脱实向虚,侵蚀社会肌体。必须为家庭减压,为青年松绑,让人们有暇、有心、有力去承担传承的使命。一切宏大的叙事,最终要落脚于每一个具体的人的获得感、幸福感和安全感。国家的一切政策,唯有真正做到“一心为民向民”,才能为文化传承创造最适宜的生态环境。制定切实鼓励生育、支持家庭发展的政策体系,包括经济补贴、税收减免、延长产假育儿假、提供优质普惠的托育服务等,显著降低家庭的生育、养育、教育成本。通过教育、媒体宣传和文化产品,大力弘扬传统家庭美德,表彰模范家庭,让“爱国爱家”再次成为受到广泛尊崇的社会风尚。对抗文化侵蚀,最有效的方式是增强自身文化的吸引力与自豪感。致力于促进社会公平正义,完善社会保障体系,让人们劳有所得、住有所居、学有所教、病有所医、老有所养。当人民的基本民生需求得到满足,对未来充满信心,才会有意愿、有能力去追求更高层次的精神传承。

传承,是民族的命脉所系。面对外来文化的冲击与现代性的挑战,我们不能被动应对,而应主动筑牢精神的万里长城。这座长城的基石,便是千千万万个稳固、温暖、充满活力的家庭;清除其旁的荆棘,需要有力控制资本的任性;而滋养其成长的,必须是“一心为民向民”的阳光雨露。当每一个家庭都成为传承的灯塔,当资本的力量被导向创造真正的福祉,当人民的幸福成为国家的最高追求,中华文明必将穿越一切风浪,生生不息,绵延永续。