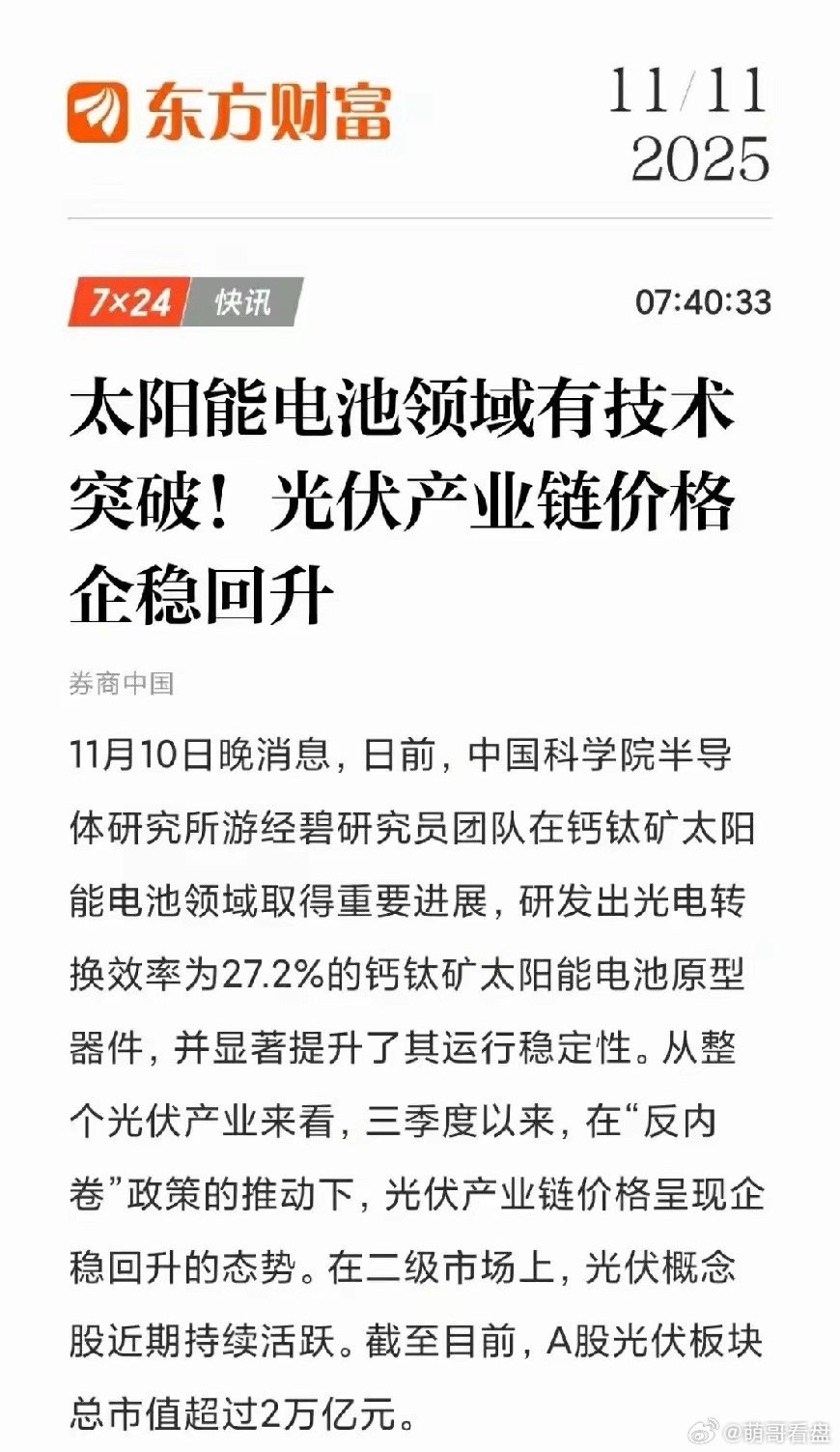

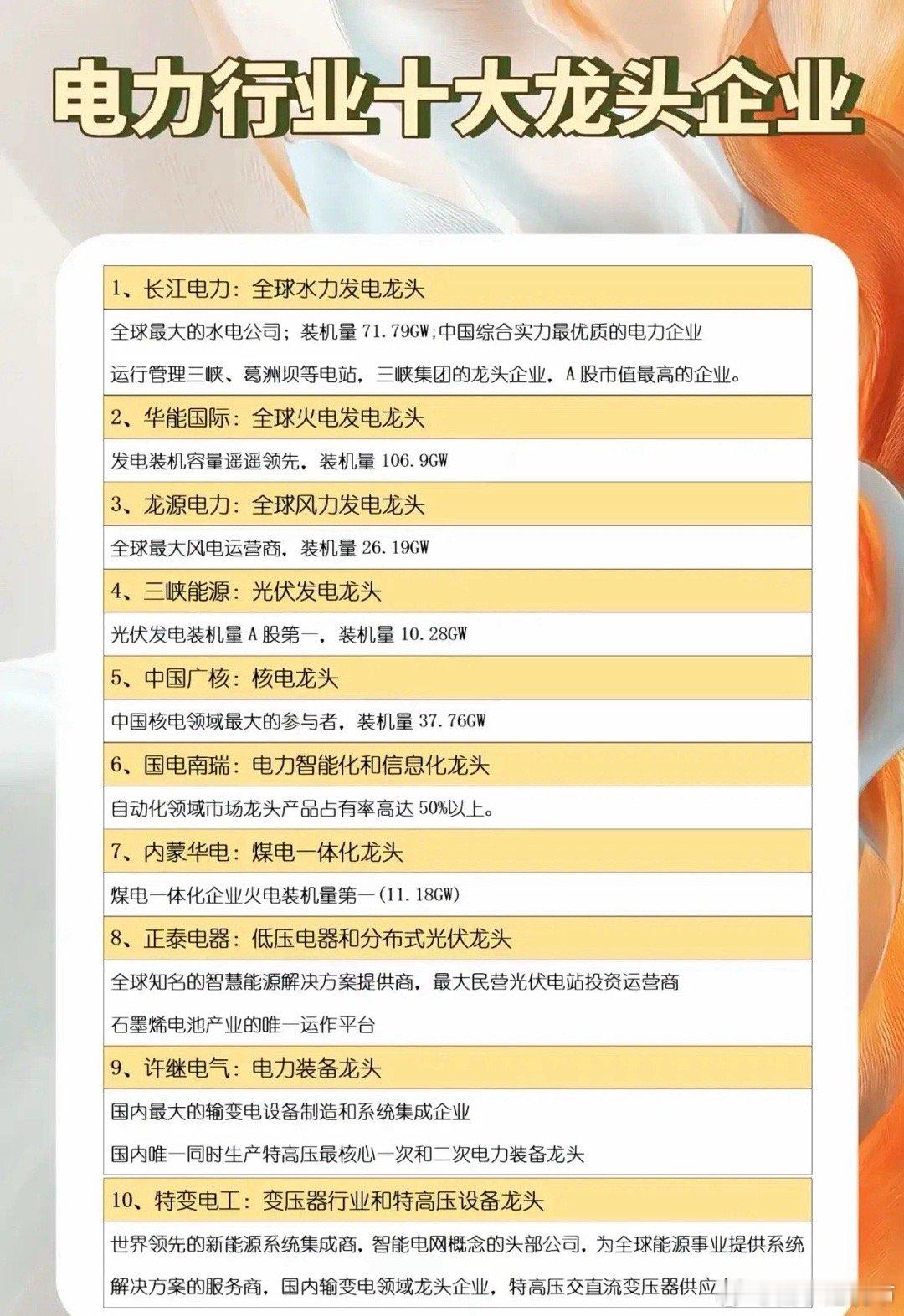

大批电厂岌岌可危,印度要求中方出口电力设备:欧美多国沉默了! “再不进口中国设备,我们真得停电了!” 这句话不是危言耸听,而是印度电力生产商协会写给政府的紧急诉求。 2021年莫迪政府高举“印度制造”大旗,将中国列为“不友好国家”全面封禁中国电力设备,如今却要在全国性断电风险面前低头。 之前印度不是说清洁能源占比都过半了吗?怎么还会缺电? 2025年7月印度媒体高调宣布,非化石燃料能源在总发电能力中占比已达50%,提前五年完成《巴黎协定》目标,其中可再生能源装机234吉瓦,核电8.7吉瓦。 但光鲜数据背后藏着致命漏洞,全球智库IEEFA指出,印度电网晚间高峰时段仍严重依赖煤炭发电,储能系统和需求侧管理的缺口根本填补不上。 说白了,所谓的清洁能源转型只是“白天光鲜”,到了用电高峰还是得靠煤电撑着,而煤电设备的卡脖子问题,恰恰是印度自己造成的。 印度本土电力设备企业到底行不行?看看印度重型电机公司(BHEL)的现状就知道。 这家号称本土龙头的企业,年产能力号称700万千瓦,却连核心零部件冷轧取向硅钢片都要100%进口,这一项就占设备总成本的40%。 没有高精度焊接材料、高端轴承等配套产业,本土设备生产就成了“组装进口件”的生意,物流环节比中国多耗2-3个月不说,质量还没保障。 莫迪政府规划的97吉瓦新煤电项目,本土厂商连去年的订单都交付不完,去年下达的330亿美元设备订单更是沦为纸面协议,这样的供应链水平,怎么撑得起14亿人的用电需求? 再看看同样是新兴市场的越南,做法就聪明多了。 越南没有盲目搞“去中国化”,而是主动对接中国电力产业链,截至2023年已让中企参与47个电力项目,累计装机容量达12.8GW,占其总装机量的23%。 中国交建承建的永兴燃煤电站用上海电气设备,中国能建主导的大坝风电场成为东南亚标杆,哈电集团的百万千瓦级汽轮机更是实现国产重型装备首次出海。 越南还通过政策要求技术转移,在荣市火电厂项目中,越方技术人员占比从15%提升至65%,既用上了靠谱的设备,又学到了技术,这种双赢模式,印度显然没看懂。 中国设备的竞争力,早就不止“价廉”那么简单。 2025年中国光伏组件全球份额超83%,晶科能源、隆基绿能等企业占据全球出货量前列,特变电工的变压器在中东市场份额达40%,阳光电源的储能集成系统在中东市占率更是高达70%。 更关键的是中国已经形成“输变电+新能源+储能+智能电网”四大核心板块,特高压技术掌握±1100kV核心技术,中标价较西门子低20%-30%,2025年全球特高压设备市场中国份额将超40%。 印度本土设备1.3亿卢比/千瓦的价格,对比中国设备不仅便宜近一半,还能享受智能运维服务。 比如通过物联网和大数据实现预测性维护,提前规避故障,这是印度本土设备想都不敢想的优势。 欧美国家为啥不说话?不是不想帮,是真的没能力帮。 为了推进碳中和,德国、意大利等国早就关停了煤电设备产线,西门子裁撤了80%的煤电研发团队,相关技术人才要么转投新能源要么退休,就算现在想重启产线,重建技术体系和供应链至少要3-5年。 更打脸的是,就算在新能源设备领域,欧美也跟不上中国的节奏。 2024年中国光伏组件出口量达280GW,同比增长30%,欧洲市场份额达28%,而欧美企业在光伏、风电设备的全球份额加起来还不如中国一家龙头企业。 想帮印度?先问问自己的生产线答应不答应,再摸摸口袋能不能承受比中国高30%以上的成本。 印度的困境还折射出一个关键问题,产业政策不能脱离实际。 巴西也曾尝试扶持本土电力设备产业,2025年南美电网设备产业规模突破180亿美元,巴西贡献近四成份额,但本土制造商即便有政策庇护,也只占据30%左右市场占有率,高端设备仍依赖进口。 中国企业凭借全产业链优势,在巴西组件市场占25%,在智利风电项目中实现7.5MW单机容量突破,靠的不是政策保护,而是实打实的技术、成本和服务优势。 印度当初一刀切封禁中国设备,本质上是把政治诉求凌驾于市场规律之上,现在付出的停电代价,不过是规律的必然反馈。 中国电力设备的出海,早已不是单纯的产品输出,而是标准和生态的输出。 国际电工委员会已采纳12项中国主导的电力设备技术标准,智能电表标准被50多个国家引用,越南采纳中国GB标准的电力项目占比从2015年的37%升至2022年的54%。 印度这次重启进口中国设备,不仅是买硬件,更是要接入中国主导的技术体系,这种技术依赖一旦形成,就不是短期能改变的。 这场电力设备引发的风波,说到底是全球产业链格局的一次真实检验。