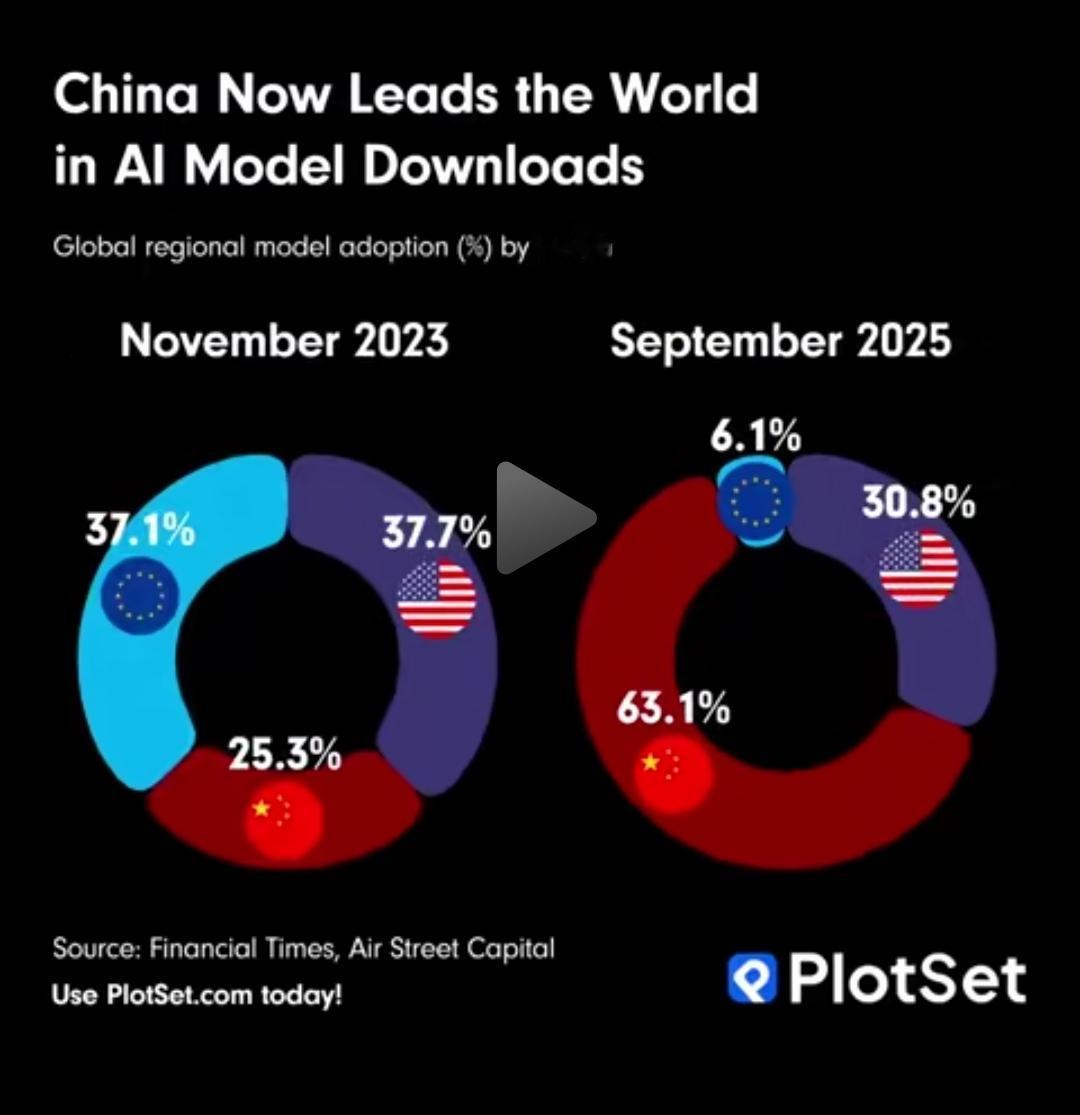

欧盟一条路走到黑,看来继美国之后,也想试一试中国的铁拳! 最新通过的《5G安全工具箱》修正案,不仅要求27个成员国逐步拆除华为、中兴等中国通信设备,更首次纳入"长臂管辖"条款,将对使用中国设备的三方国家实施融资限制,这道徐徐落下的"数字铁幕",将把世界带向何方? 这场看似突如其来的打压,实则早有征兆,2019年美国对华为发起全球围剿时,欧盟还保持着相对理性,2020年发布的《5G安全工具箱》仅建议成员国"评估供应商风险",德国、匈牙利等国仍坚持与华为合作。 转折发生在俄乌冲突之后,地缘政治紧张让欧盟的"安全焦虑"急剧上升,将中国与"战略依赖风险"简单绑定。 新法案明确规定:2026年前完成核心网中国设备替换,2028年延伸至边缘网络。 为推进此政策,欧盟还设立了50亿欧元"网络安全基金",实质是变相补贴欧洲本土设备商。 更值得关注的是其"长臂管辖"野心,援引《全球门户》计划条款,对亚非拉国家宣称"使用中国5G设备将影响欧盟融资资格",这种效仿美国做法的行为,与欧盟一贯倡导的多边主义背道而驰。 深入分析,这场博弈远不止于安全考量,当竞争不过,安全就成了一切问题的标准答案。 现实是,欧盟的诺基亚、爱立信全球市场份额从2019年的33%跌至2023年的24%,在5G建设成本上更难以与中国企业竞争。 "长臂管辖"的威胁也显得底气不足,欧盟《全球门户》计划号称3000亿欧元,但分散在基建、能源等多个领域,且多为贷款而非赠款。 相比之下,中国在非洲已部署超过50万个5G基站,当印尼部长直言"欧洲补贴不够买我们一根电线杆",这种虚张声势便不言自明。 面对压力,中国的回应显得更有章法,稀土领域成为关键筹码,中国商务部近期修订《中国禁止出口限制出口技术目录》,新增"稀土永磁材料制备技术"。 欧盟风电、医疗器械所需的钕铁硼,90%来自中国,这种"精准反制"比全面贸易战更具威慑力。 同时,中国正积极寻找欧盟内部裂痕,匈牙利已明确拒绝遵循欧盟指令,继续使用华为5G,通过"17+1"机制,中国有望在中东欧打开突破口。 最具战略眼光的,是中国在下一代通信技术上的超前布局,当欧洲为拆除旧设备耗费巨资时,中国已与沙特、阿联酋合作开发中东首张6G试验网。 这场竞赛的重点,正在从当前的市场争夺转向未来的标准制定。 欧盟的决策看似强硬,实则暴露了其在数字主权焦虑下的战略迷茫,其困境在于:既想展现战略自主,又无法承受与中国脱钩的代价,德国汽车业30%销量依赖中国,空客每架A320都有40%中国零部件。 技术民族主义的最大风险,是导致全球数字治理体系的碎片化,如果每个经济体都用安全名义切割数字市场,最终将形成彼此无法互联的"数字孤岛"。 当国际漫游受阻、跨境数据流动受限,所谓"安全"的代价将是全球数字化进程的倒退。 中国的破局之道或许在于更高水平的开放:公开5G网络源代码供国际审计、联合国际电信联盟制定可验证安全标准、在东盟等区域建设多供应商融合实验网。 未来的竞争不应是互相拆除的"负和游戏",而是共建共享的"正和博弈",真正的底牌不是反制力,而是塑造力,谁能创建更包容的数字治理范式,谁才能赢得未来。 若欧盟继续在"拆除"与"依赖"间摇摆,恐将成为数字冷战中的最大输家。