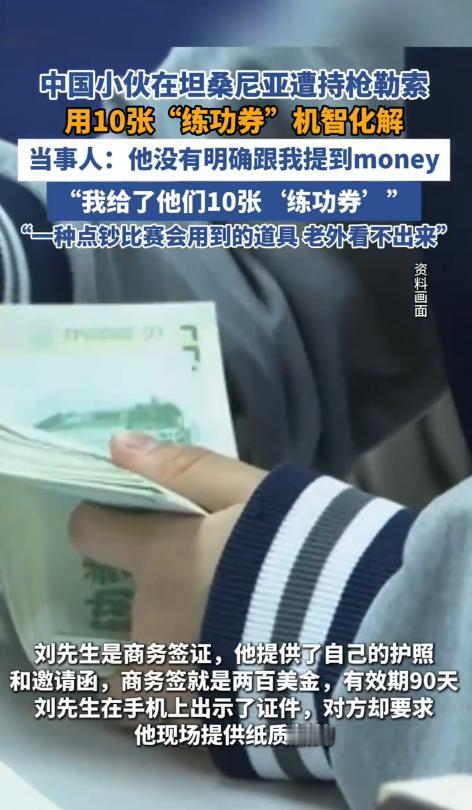

这操作简直神了!中国小伙在坦桑尼亚被六人持枪勒索,眼看就要小命不保,他急中生智掏出 10 张 “练功券”,老外瞅着花花绿绿的票子,居然乐呵呵放行,到最后都没发现自己手里的 “钱” 连瓶矿泉水都买不到!这脑子转得比火箭还快,既保住了小命又没丢真金白银,网友看完直呼 “学到了”! 练功券本是银行员工的训练工具,虽印有“练功专用”字样,但其逼真的外观在关键时刻成为了“救命符”。 事后当事人接受采访时表示:“当时只能赌他们不认识中文,也赌他们对'中国人爱带现金'的刻板印象,” 劫匪对美元颜色、尺寸等视觉符号形成了条件反射,却因语言障碍忽略了关键信息,这种认知偏差在跨文化情境中尤为显著,正如假钞在文化差异大的地区更容易流通一样。 当事人成功将“抢劫”的对抗框架,转化为“主动给予”的合作框架,通过自然的表情管理和从容的举止,有效降低了对方的警惕性。 长期在非中国人总结的“随身备现金”经验,在这里升华为“用无害道具替代真钱”的策略创新,展现了因地制宜的安全思维。 据外交部统计,2023年中国在非洲人员超过200万,涉及抢劫的安全事件占比达34%,这起事件为我们提供了新的安全思路: 除了传统的防狼喷雾、定位器外,模拟现金、应急话术等“软工具”正显示出独特价值,这些工具成本低、易携带,在特定情境下能发挥意想不到的效果。 非洲部分地区电子支付覆盖率不足15%,现金交易仍是主流,这种现状反而为安全应对提供了新的突破口。 当事人对当地“劫匪追求速战速决”心理的精准把握,印证了安全专家的观点:利用对方的认知短板,往往能创造出最佳的逃生窗口。 这起事件最值得深思的,不是当事人的急智,而是我们对“安全”认知的局限性,在全球化深入发展的今天,海外安全理念亟待一场深刻的变革。 传统安防教育往往强调“避开风险”,但现实中的危险从不按预设剧本出现,当事人的成功在于,他意识到安全不是完全避开危险,而是在危险中重塑规则,当劫匪期待一场“财物转移”时,他巧妙地将交易标的替换为“无效价值物”,完成了认知层面的反制。 这种思维本质上是一种降维打击,当你用对方的逻辑漏洞构建策略时,物理层面的劣势就被大大弱化了。 在人员跨境流动常态化的今天,比防弹衣更重要的是对异质文化的“瞬间解读力”。 在拉美要懂黑帮的“地盘规则”,在西亚需知部落的“荣誉逻辑”,而这起事件中,当事人正是凭借对“当地劫匪认知盲区”的精准把握成功破局。 未来的安全教育需要引入更多人类学视角,让风险应对从技术层面上升到文化理解层面。 尽管网友戏称此举为“反向诈骗”,但必须明确这是在生命受胁时的正当防卫,坦桑尼亚警方事后提醒“此类行为可能激怒歹徒”,实际上揭示了安全应对的复杂本质,没有放之四海皆准的法则,只有对具体情境的持续研判。 正如安全专家所言:“危机中的最优解,往往存在于对攻击者心理曲线的实时测绘中。” 这场“练功券破局记”,或许将推动海外安全理念从“避免损失”向“管理风险”升级,它提醒每一个在异乡奋斗的人:最坚固的安全防线,永远建立在思维的制高点上。 在全球化的今天,真正的安全不仅来自于防护设备,更来自于对跨文化心理的深刻理解,以及危机关头的创造性思维能力。