1880年《合众国的末日》书封

(1880年,美国作家P.W.Dooner在排华思潮影响下,写了一部架空史书《Last Days of the Republic》(《合众国的末日》),号称用“三十年观察数据做演绎,如数学计算般推导”出了20世纪的美国将被清朝移民颠覆的景象。两年后美国排华法案通过。本文《龙星旗永不垂落:1900美国沦陷记》就是在该书基础上创作的架空历史小说。)

第六卷:传承与辉煌 (1940 - 1960+)

1940年旧金山

第二十一章 百岁回眸与精神的传承

1940年,美华联合共和国成立四十周年庆典在一种谨慎乐观的氛围中举行。国家刚刚走出经济危机的阴影,却又面临着欧洲再次燃起的战火和亚太地区日益紧张局势的外部压力。然而,国内各族裔在共同应对危机中凝聚的共识,赋予了这个国家前所未有的韧性。

在旧金山一所能俯瞰金门湾的宁静养老院里,百岁高龄的陈阿福已是满头银丝,但眼神依旧清澈、深邃。他身边围绕着不同肤色的晚辈——有华人、白人、黑人,他们都是这个国家的公民,都以“美华人”的身份为荣。他的存在本身,就是一部活着的共和国史诗。

某天,他的曾孙,刚满十八岁的小陈阿福(遵循家族传统,长子沿用此名以铭记先辈)兴奋地前来探望,手里紧紧攥着一张“美华第一双语大学”历史系的录取通知书。

“曾祖父,”年轻的曾孙眼中闪烁着求知的光芒,“我想深入研究我们国家的创立史,特别是您当年的选择和经历。当年您带领大家……走上那条路的时候,有没有想过,最终会建立起今天这样一个国家?”

陈阿福布满老年斑的手轻轻抚过曾孙的头,目光仿佛穿透了时空,回到了那个1854年闷热的旧金山法庭,回到了内华达山脉的铁路工地,回到了龙旗初次升起的时刻,也回到了与艾莉丝、林月英、杰克·卡特交织的岁月长河中。

他缓缓开口,声音苍老却带着磐石般的坚定:“孩子,当年……我们只是不想像猪狗一样活着,只是想争一口做人的气,想要一片能安身立命、不被驱赶的土地。我从未想过要征服谁,更没奢望过能建立一个让不同肤色的人像一家人般生活的国度。”他顿了顿,眼中泛起一丝泪光,“我们的国家,不是建立在征服的荣耀上,而是建立在无数牺牲者的白骨上,建立在对理解的渴望和对包容的坚持上。记住,未来的路还长,还会遇到各种艰难险阻,但只要守住‘平等’与‘包容’这两个根基,美华共和国就永远不会迷失方向。”

小陈阿福郑重地点头,将曾祖父的教诲刻入心底。他知道,自己选择的不仅是专业,更是一份传承这份独特国家精神的责任。

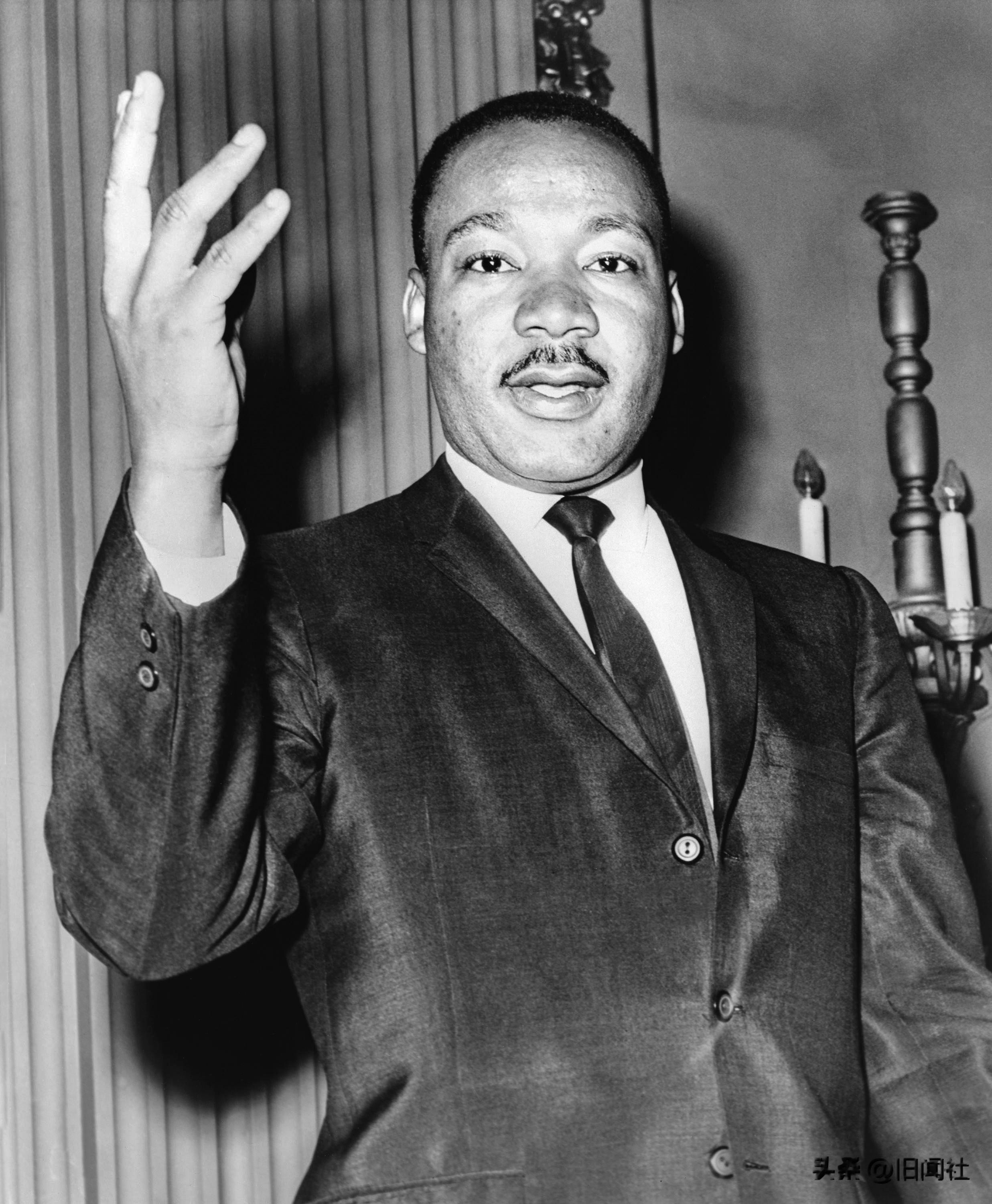

马丁路德金

第二十二章 战火外的坚守与战后的重建者

当第二次世界大战的烽火席卷全球时,美华联合共和国基于其多元族裔构成和“太平洋共同体”的定位,采取了审慎的中立政策,同时向遭受侵略的国家(尤其是中国)提供了大量人道主义物资援助和志愿人员支持。

1945年,战争结束后,美华共和国以其未受严重破坏的工业基础和充盈的国力,积极投身全球重建。在欧洲,美华工程队和医疗队活跃在废墟之上;在亚洲,庞大的“马歇尔-胡适援助计划”(由美华主导,联合原美国力量)向中国、日本、东南亚提供了巨额资金和技术,帮助它们恢复经济,遏制了战后可能出现的权力真空与混乱。

更重要的是,美华共和国将其国内种族平等的理念推向国际舞台。在联合国成立及后续的一系列会议上,美华代表力排众议,强力推动将“种族平等”和“民族自决”原则写入《联合国宪章》核心条款,并在此后多年持续施加压力,推动全球范围内的非殖民化进程。

1950年,小陈阿福从“美华第一双语大学”毕业,如愿成为一名历史教师。在他的课堂上,他不仅讲述 dates and facts,更着重向学生们剖析历史中的选择、代价与精神传承。他从1854年的乔治·W·霍尔案讲起,到1900年的决定性战役,再到经济危机中的携手并进。

“我们的历史,”他常常对年轻的学子们说,“是一部在黑暗中寻找光明、在分裂中寻求团结的历史。它充满了伤痕,却也充满了希望。它告诉我们,不同的种族、迥异的文化,只要秉持着相互尊重和包容的信念,就足以创造出前所未有的、伟大的文明。”

在他的学生中,有一位名叫马丁·路德·金的黑人青年(架空设定,承载相似理念的不同人物),他深受美华共和国建国理念和历史故事的感召,将其国内种族融合的经验视为典范。他后来成为了美华国内民权运动的温和派领袖,致力于通过立法和教育,进一步消除事实上的种族隔阂与经济差距。他曾言:“美华的历史证明了,种族平等并非遥不可及的乌托邦,而是可以通过几代人的努力,一步步变为触手可及的活生生现实。”

1960年旧金山湾

第二十三章 一个时代的落幕与新篇的开启

1960年,美华联合共和国迎来立国六十周年。此时,其人均国民收入已超越大多数欧洲传统强国,跻身全球最富裕、最发达国家之列。通过持续的教育普及、反歧视立法和社会福利建设,国内已在法律和社會层面实现了高度的种族平等与性别平等。在旧金山、纽约、芝加哥、新奥尔良,不同族裔的人们比邻而居,在同一家公司工作,送孩子上同一所学校。中国的春节、美国的独立日、黑人的解放日,以及感恩节、中秋节,都成为了全国共庆的法定节日,构成了美华独特而丰富的文化日历。

就在这片繁荣与祥和中,共和国的主要奠基人,一百二十岁高龄的陈阿福,在旧金山家中安详离世,无疾而终。

他的葬礼成为全国性的哀悼与纪念。总统、内阁部长、国会议员、各州代表,以及无数普通民众,无论肤色与出身,自发聚集在旧金山街道两旁,默默送别这位传奇的“国父”。在庄严肃穆的国葬仪式上,已至中年、成为知名学者的儿子陈平安,和年迈但依旧优雅的艾莉丝,与曾孙小陈阿福一同,站在家属席的最前方。

小陈阿福代表家族,宣读了曾祖父早已写好的遗嘱:

“我,陈阿福,生于大清,成于美洲,终为美华人。我死后,不必立碑,不必建墓。请将我的骨灰,撒入连接我故土与吾乡的太平洋。让我归于这片浩瀚的汪洋,见证两岸故国的友谊永固,见证这片土地上所有种族与文化的人民,永远和平共处,共同走向不可限量的未来。”

遵照他的遗愿,一艘海军舰艇载着他的骨灰盒驶入金门海峡之外的苍茫太平洋。在低回的军号和飘扬的龙星旗下,他的骨灰随风撒入万顷碧波。海风轻拂,仿佛在诉说他个人与这个国家一个多世纪的传奇。

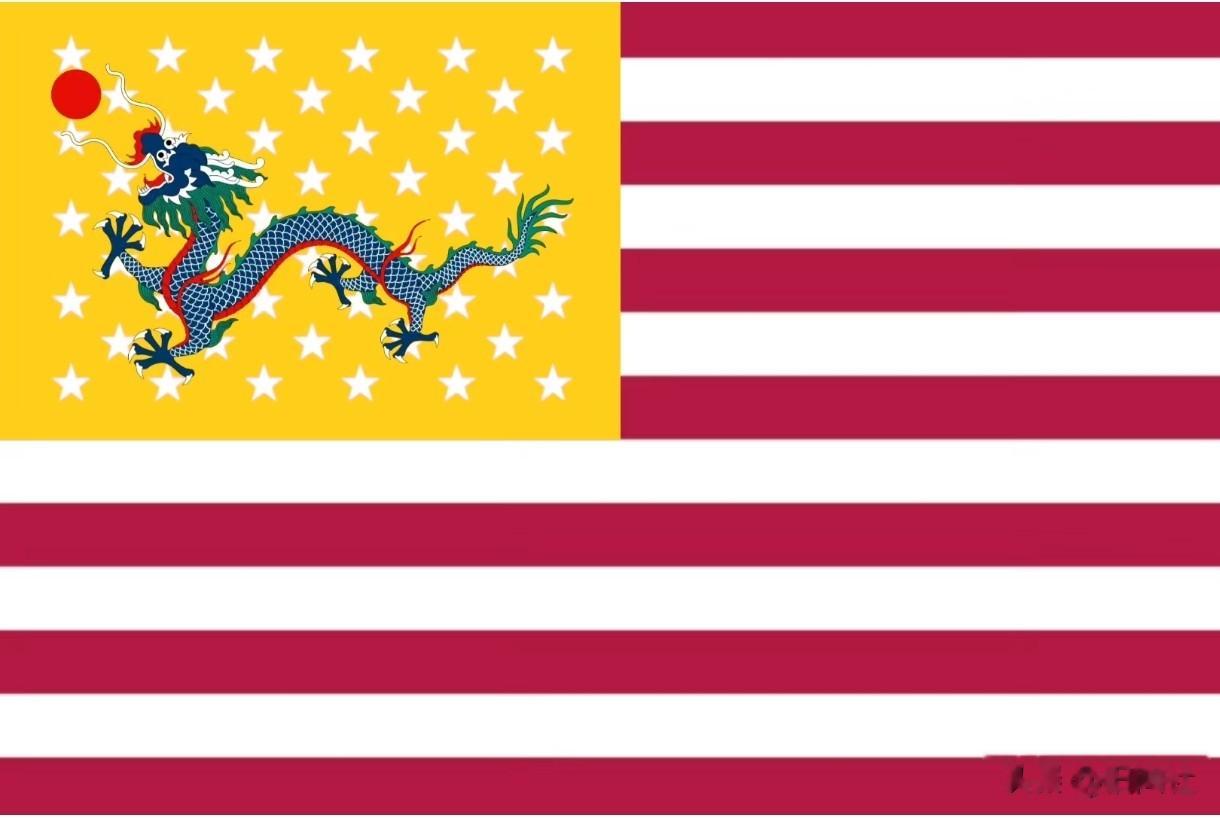

龙星旗

终章:龙星永耀

骨灰融入大海,象征着个人命运的终结,却也象征着一种精神的永恒与弥散。陈阿福的故事结束了,但美华共和国的故事,仍由生活在这片土地上的千百万“美华人”继续书写。

从1854年旧金山法庭上那个屈辱的夏日,到1960年太平洋上这场平静的告别,美华联合共和国用一百零六年的时间,完成了一场从血火抗争到文明融合的史诗级旅程。

未来,挑战依然存在:全球冷战的阴影,技术爆炸带来的伦理困境,内部发展不平衡的细微裂痕,以及如何在保持自身独特性的同时与外部世界共处……所有这些,都将是新一代“美华人”必须面对的课题。

但只要龙星旗仍在天空飘扬,只要那面旗帜所代表的——金龙象征的传承与智慧,红白条纹象征的多元与平等——精神内核不曾被遗忘,这个诞生于非凡构想、成长于艰难考验的国家,就将继续在人类文明的星图上,闪耀着它独特而不可替代的光芒。

它的故事,远未结束,只是翻开了新的、无人能够预知的下一页。