►

本文1781字 阅读3分钟

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文末已标注文献来源,为了方便大家阅读理解,部分故事情节存在虚构成分,意在科普健康知识,如有身体不适请线下就医。

近年来,“体检做肝脏B超到底有没有必要?”成了不少人关心的问题。网络上也流传着各种说法:有人说“B超没用,不如抽血看肝功能”,也有人警惕“B超会让肝癌漏诊”。甚至还有传言称:“医生建议肝脏B超尽量不要做”。那么,真相到底是什么?

本文将带你揭开肝脏B超的“误会”,全面解析它的作用、局限性与注意事项,帮助大家科学看待这一常规检查。

肝脏B超,到底查什么?

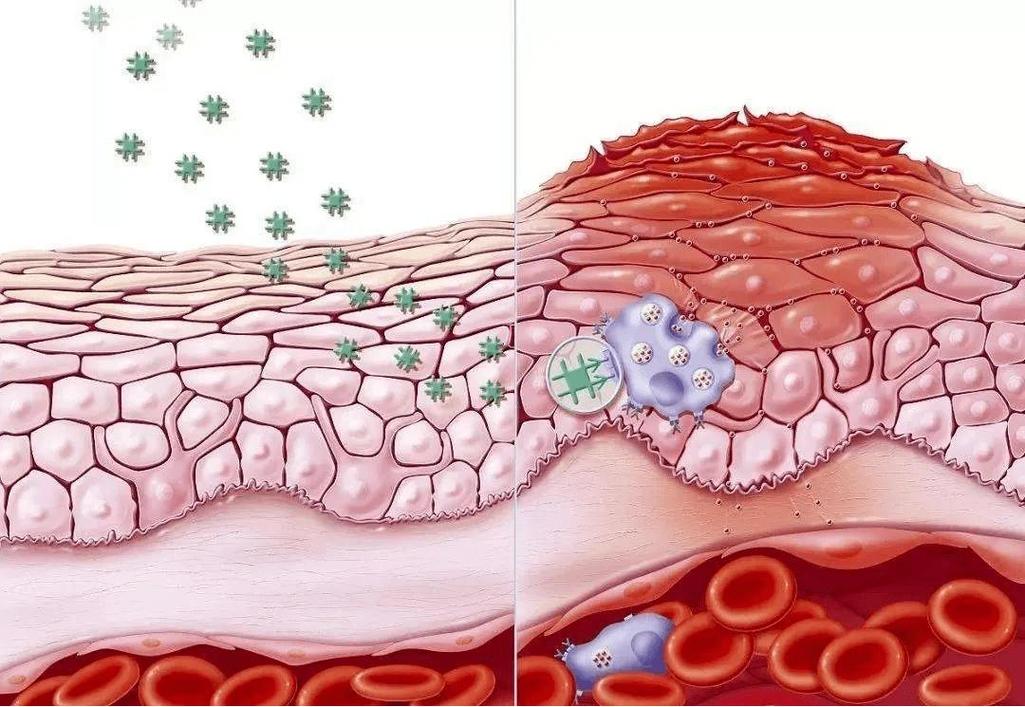

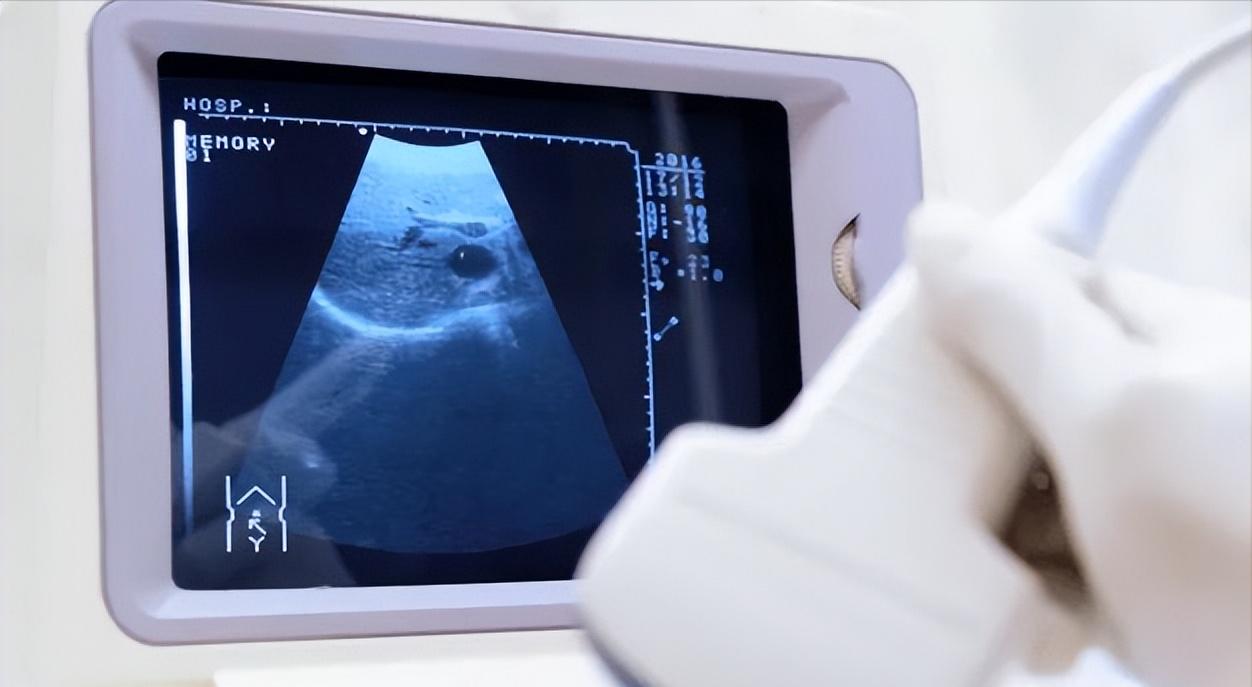

肝脏B超其实就是腹部超声检查,通过声波反射来观察肝脏的形态、大小、回声等特征,从而发现是否存在病变。

它并不涉及辐射,对身体无创伤、无痛苦,属于非常安全的检查方式。

医生通常通过B超观察以下几类问题:

肝脏是否增大或缩小

是否有脂肪肝、肝硬化表现

是否出现肝囊肿、血管瘤等良性病变

是否可疑有肝癌或转移瘤征象

也就是说,B超是发现肝脏“形态变化”的重要工具,尤其在初筛阶段具有很高价值。

“肝脏B超尽量不要做”是误解

部分人误解医生的建议,以为“医生说B超没用了”。其实,这种说法极其片面。

临床上,医生之所以提醒“不要总做B超”,更多是担忧过度检查、检查方式不当,甚至过分依赖B超而忽视更关键指标。

例如,某些早期肝癌病灶小于1cm,在常规B超下容易漏诊。这并不代表B超无用,而是提醒我们:B超不是万能的,需要结合血清学指标(如甲胎蛋白AFP)和进一步影像学检查(如增强CT或MRI)来综合判断。

国家卫健委发布的《原发性肝癌诊疗规范(2022年)》中明确指出:肝癌早筛应结合B超与AFP检测,二者缺一不可。

检查虽简单,6点细节要牢记虽然B超操作简单,但若检查不规范,也可能影响结果准确性。以下6点,是很多人常常忽略却非常关键的检查细节。

1. 检查前禁食6小时

进食后胆囊收缩,肠道充气增加,容易干扰肝区声像图,导致结果不清晰。建议检查前禁食4~6小时为宜。

2. 同时查胆囊、胰腺更全面

一次腹部超声,不妨一并检查胆囊、胰腺、脾脏等脏器。尤其胆囊结石与脂肪肝常常“结伴而行”,全面了解腹部情况更有意义。

3. 脂肪肝≠小问题,B超能早发现

脂肪肝在B超下表现为回声增强、肝肾对比减弱。虽然症状轻微,但若长期不管,可能发展为脂肪性肝炎、肝纤维化,甚至肝癌。

因此,B超是早期发现脂肪肝的有效手段,尤其对肥胖、糖尿病、高血脂人群更为关键。

4. 体型影响成像效果

肥胖、腹壁较厚或肠气多时,B超探头难以穿透,成像清晰度下降。医生可能会建议采取不同体位,或必要时转为CT检查。

5. 不要指望B超“看出一切”

B超无法直接显示肝功能,也不能检测肝炎病毒、肝酶水平,不能替代抽血检查。它是结构性检查,不能反映功能性问题。

体检时,肝功能血检+肝脏B超才是黄金组合。

6. 高危人群应定期做增强影像

对于有乙肝、丙肝、肝癌家族史等高危因素的人群,仅靠B超筛查远远不够。医生通常建议:每6个月进行一次B超+AFP检测,必要时配合增强CT或MRI。

这些“误区”,你中招了吗?

误区1:“B超没事就代表肝脏完全健康”

B超只能发现形态异常,不能排除所有病变。一些早期肝癌、生化异常、病毒感染等,B超可能根本看不出。

所以,“B超正常” ≠ “肝脏没问题”。

误区2:“只看肝功能,不做B超也行”

肝功能检查确实重要,但它评估的是肝细胞代谢功能,而不是结构变化。很多肝癌患者在发病早期,肝功能可能完全正常。

只有两者结合,才能发现更多隐患。

误区3:“做B超会对身体有辐射”

B超使用的是超声波,而非电离辐射,与X光、CT不同。它对身体没有辐射伤害,是安全的检查方式,孕妇也可以做。

正确认识B超,科学管理肝脏健康肝脏被称为“沉默的器官”,很多病变早期都没有明显症状。等到腹胀、黄疸、乏力等症状出现,往往已是晚期。

B超虽然不是万能的,但它是发现问题的第一道门槛。特别是在体检中,它的价值不应被低估,也不应被神化。

关键在于:选择合适的人群、合适的时机、合适的检查方式,并结合专业医生的判断。

结语:

肝脏B超,做还是不做,不该靠“听说”或“感觉”来决定。科学检查,理性认知,才是健康管理的正确姿势。

不要轻视这一次检查,它或许正是你发现隐患、扭转命运的起点。

参考文献:

国家卫生健康委《原发性肝癌诊疗规范(2022年版)》

中华医学会肝病学分会《脂肪性肝病防治指南(2021年)》

中国临床超声医学工程学会《腹部超声检查技术规范》