仪凤三年的长安,暑气裹着尘土,往牢狱的铁窗里钻。四十二岁的骆宾王靠在潮湿的墙壁上,囚衣的袖口蹭着地面 —— 那里浸着片墨痕,是昨夜写《在狱咏蝉》时,不慎打翻砚台染的。他抬手摸了摸那墨痕,粗糙的布料磨得指腹发疼,就像他这半生的路。窗外的老槐树上,蝉正拼命地叫,声嘶力竭的,倒比狱卒的呵斥还刺耳。他盯着铁窗格子里漏进来的阳光,忽然想起七岁那年在义乌的池塘边,也是这样的蝉鸣,他张口就吟出 “白毛浮绿水”,祖父手里的蒲扇都停了。

那是永徽元年,骆宾王才七岁。祖父是当地的老儒,每天教他读《诗经》。那天午后,祖父带他去池塘边看鹅,雪白的鹅浮在绿水间,红掌拨着清波,好看得紧。祖父笑着问 “你能为这鹅写几句诗吗?” 他眨了眨眼,没多想,就念出 “鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波”。祖父听完,把他抱起来,笑得胡子都翘了,说 “我家宾王,是块写诗的料”。可没人知道,他后来在私塾里,为了把 “浮” 字改得更贴切,蹲在池塘边看了一下午鹅,直到夕阳把水面染成金红色,才确定 “浮” 字比 “漂” 字更软,更配得上鹅的白毛。

十三岁那年,骆宾王的父亲去世了。家里的顶梁柱倒了,日子一下子就紧了起来。他跟着祖父回老家,路上没钱买纸笔,就捡了根树枝,在路边的泥地上写。写《论语》里的句子,写自己编的小诗,泥地干了就换一块,手指磨得渗血,也没停下。有次祖父见他在泥地上写 “贫而不谄”,忍不住掉眼泪,说 “委屈你了”。他却摇头,把树枝一握,“只要能读书,不委屈”—— 那时候他就知道,读书写诗,是他唯一能抓住的东西。

咸亨元年,三十岁的骆宾王终于得到一个官职,在长安任奉礼郎,负责祭祀礼仪。这官不大,却要天天跟权贵打交道。有次祭祀时,一个宦官故意刁难他,让他重新布置祭品,说 “摆得不好,冲撞了神灵,你担待得起?” 骆宾王看着那宦官嚣张的样子,心里的火直冒,却还是忍着,重新摆了一遍。可等宦官走后,他回到住处,把《史记》往桌上一摔,写下 “宝剑思存楚,金锤许报韩”—— 他想的不是忍,是有朝一日,能像荆轲、聂政那样,为正义出头。

没过多久,骆宾王就因为正直,得罪了朝中权贵,被排挤到西域,在军中做幕僚。西域的风沙大,吹得他睁不开眼,可他却觉得痛快。他跟着军队行军,见着大漠的日出,见着边关的将士,写下 “忽上天山路,依然想物华”。有次打了胜仗,将士们围着篝火喝酒,他也端着酒碗,跟着唱军歌,唱到 “黄沙百战穿金甲” 时,眼泪竟掉了下来 —— 他不是哭,是激动,觉得这才是男人该过的日子,比在长安看权贵的脸色强百倍。

调露元年,骆宾王被贬为临海丞。从西域到江南,路走了两个月。他坐在船上,看着两岸的青山,心里却堵得慌。到了临海,他发现当地的贪官把赋税抬得老高,百姓们吃不饱饭,有的甚至卖儿卖女。他气得发抖,立刻上书弹劾,可奏折递上去,却石沉大海。有天夜里,他在县衙里喝酒,喝得酩酊大醉,对着月亮大喊 “百姓的苦,就没人管吗?” 喊完,他拿起笔,写下 “此地别燕丹,壮士发冲冠”—— 他又想起了荆轲,想起了那些为正义献身的人,可自己却只能在这小县城里,看着百姓受苦。

光宅元年,武则天废唐中宗,临朝称制。消息传到临海,骆宾王气得把案上的茶杯都摔了。就在这时,徐敬业在扬州起兵,反对武则天,派人来邀请他。骆宾王没犹豫,收拾了简单的行李,带着那支祖父传下来的旧笔,就往扬州赶。路上,他见着很多百姓都在议论武则天的暴政,有的甚至想加入徐敬业的军队,他心里更坚定了 —— 这不是为了徐敬业,是为了李唐的江山,是为了天下的百姓。

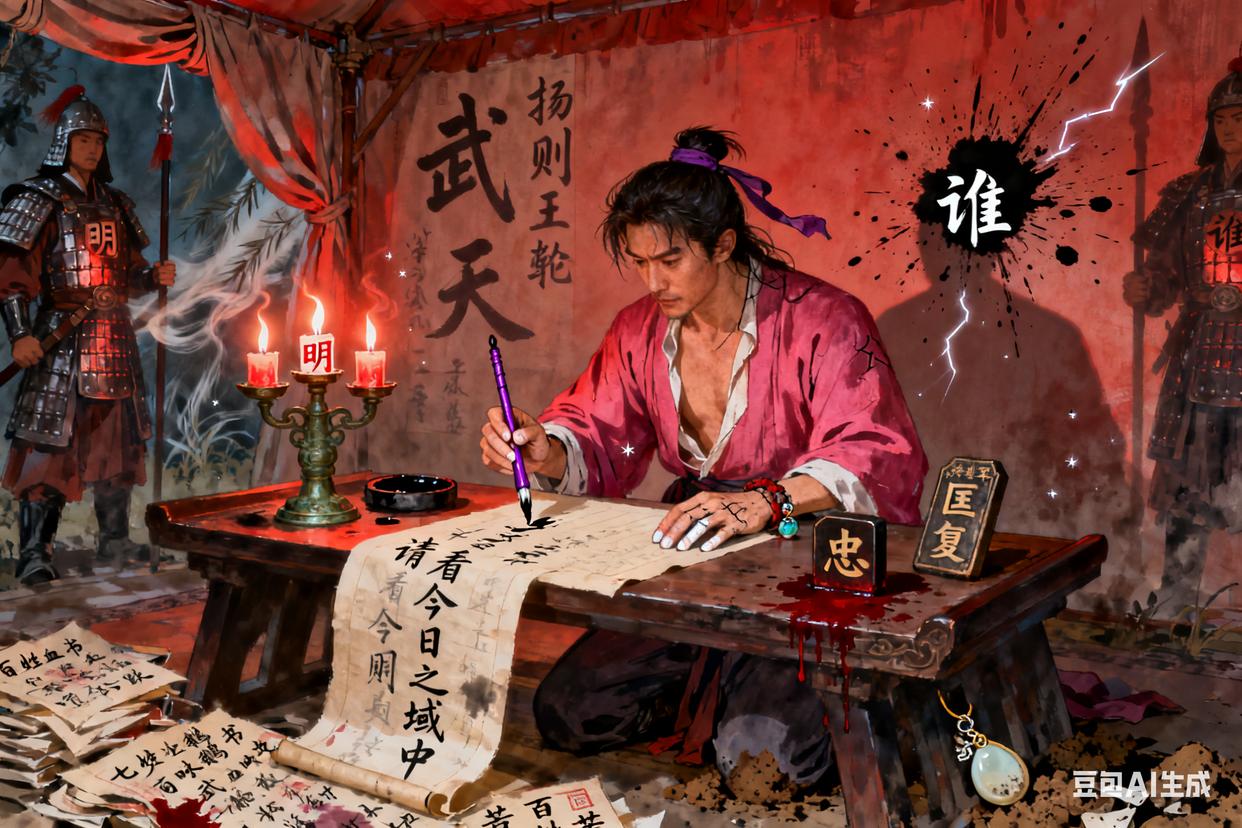

到了扬州,徐敬业见他来了,高兴得亲自出门迎接。帅帐里,烛火通明,徐敬业把檄文的草稿递给骆宾王,说 “这檄文,得你来写,才能写出咱们的气势”。骆宾王接过草稿,看了几眼,就把它推到一边,说 “我重新写,要让天下人都知道武则天的罪行”。他拿起那支旧笔,蘸了墨,就写了起来。写 “伪临朝武氏者,性非和顺,地实寒微” 时,笔走龙蛇,墨汁都溅到了纸上;写 “请看今日之域中,竟是谁家之天下” 时,他猛地一拍桌子,烛火都晃了晃 —— 他觉得心里的话,终于能说出来了,像憋了多年的洪水,终于冲开了闸门。

檄文写好后,徐敬业让人抄了上千份,传遍天下。很快,檄文就传到了长安,送到了武则天手里。武则天坐在龙椅上,让内侍念给她听。当念到 “请看今日之域中,竟是谁家之天下” 时,武则天忽然打断内侍,问 “这檄文是谁写的?” 内侍说是骆宾王,武则天叹了口气,说 “这么有才华的人,没能为我所用,是宰相的过错啊”—— 她恨骆宾王反对自己,却又忍不住赞叹他的文采。

可徐敬业的军队,终究不是武则天的对手。不到三个月,起义就失败了。徐敬业被杀,骆宾王则开始了逃亡。他躲在一条小船上,顺着长江往下游飘。船行到南通附近时,他听见岸上有人在搜捕他,心里的不甘像潮水一样涌上来。他摸出怀里的《讨武曌檄》草稿,看着上面的字,眼泪掉了下来 —— 他不是为自己哭,是为那些跟着徐敬业战死的将士哭,是为没能匡复李唐哭。他把草稿揉成一团,想扔进江里,可犹豫了一下,又展开,小心翼翼地折好,放进怀里 —— 这是他的心血,不能就这么没了。

后来,关于骆宾王的下落,有很多说法。有人说他投江死了,有人说他出家当了和尚。可不管他去了哪里,那篇《讨武曌檄》,却一直流传了下来。还有他在狱中写的《在狱咏蝉》,“露重飞难进,风多响易沉”,道尽了寒士的委屈和不甘,也让无数人记住了他。

很多年后,有人在一座寺庙里,见到一个白发老人,正在油灯下写诗。老人手里的笔,看起来很旧,笔杆上还有一道浅裂纹 —— 那是骆宾王祖父传下来的那支笔。老人写的诗,字里行间都是激越,像在诉说着什么。有人问他是谁,他笑了笑,没说,只继续写着。直到油灯燃尽,他才放下笔,望着窗外的月亮,轻声念起 “鹅,鹅,鹅,曲项向天歌”—— 那是他七岁时写的诗,也是他这辈子,最干净、最纯粹的回忆。

如今我们读骆宾王的诗,读《讨武曌檄》的 “请看今日之域中,竟是谁家之天下”,读《在狱咏蝉》的 “露重飞难进,风多响易沉”,总被他的激越和刚直打动。他是 “初唐四杰” 里最烈的一个,也是最苦的一个。他一辈子都在为正义发声,为寒士出头,哪怕被排挤、被流放、被追杀,也从没低头。他的笔,像一把剑,划破了初唐的黑暗;他的诗,像一团火,温暖了无数寒士的心。原来真正的才华,从来不是用来讨好权贵的,是用来为天下人说话的 —— 骆宾王用他的一生,证明了这一点。