清朝时期,一群源自尼泊尔廓尔喀地区的民众,因历史战乱与边境变动滞留喜马拉雅山区,历经近两百年漂泊后成为中国公民,书写了一段特殊的融合传奇。

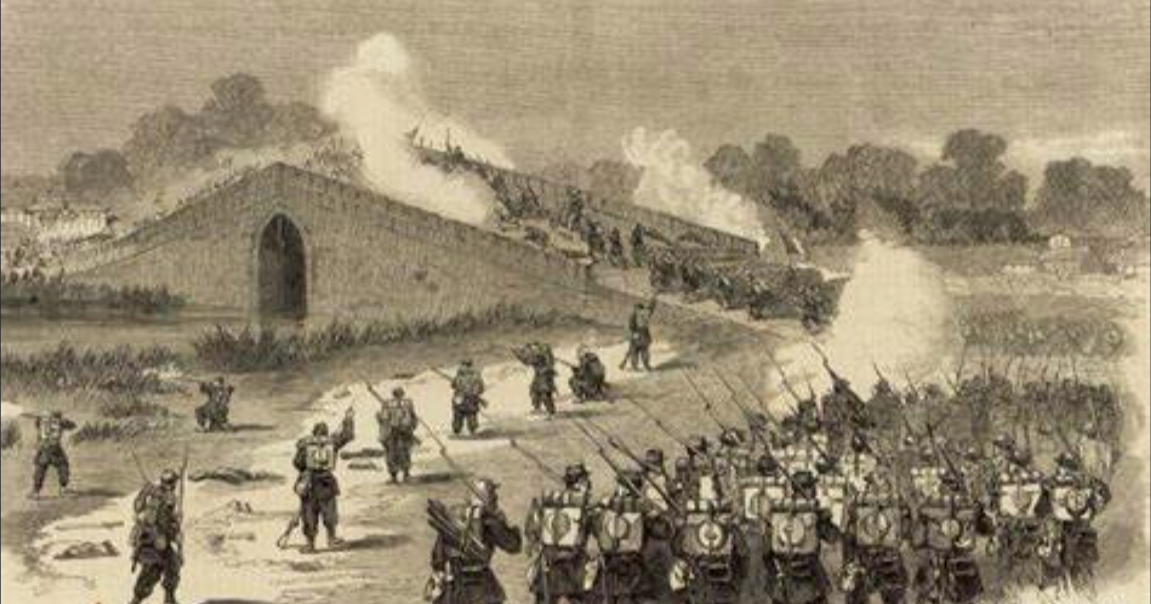

1791 年,廓尔喀势力觊觎藏地资源,悍然劫掠扎什伦布寺,彻底触碰清朝底线。1792 年,乾隆皇帝命福康安率军入藏征讨,清军一路高歌猛进,六战连捷,最终兵临加德满都近郊,廓尔喀王朝遣使请降,正式成为清朝藩属。

不过,滞留藏尼边境的廓尔喀群体并非单一 “迷路骑兵分队”—— 事实上,18 世纪末至 19 世纪初,除了战争中溃散的少量士兵,更多是因尼泊尔内部战乱、边境贸易中断而无法返乡的工匠、牧民与商贩,他们逐渐在吉隆沟一带聚集,形成初始聚落。

这些滞留者起初尝试返乡,却因山路艰险、政局变动(尼泊尔王室更迭、边境管控强化)屡屡受挫。为求生存,他们躲进雪峰环绕、森林密布的吉隆沟深处,住岩洞、搭草棚,靠打猎、采挖草药换取藏地的糌粑,长期与藏族民众保持有限接触。

数代人后,他们熟练掌握了藏语,不少人与藏族妇女通婚,外貌上的廓尔喀特征逐渐淡化。当地藏族民众称他们为 “达曼人”,意为 “来藏的人” 或 “远方的人”,并非 “骑兵后裔” 或 “外来铁匠”。

身份的尴尬始终困扰着达曼人:尼泊尔因他们长期脱离本土而不予接纳,清朝则因他们的廓尔喀起源未将其纳入户籍。没有土地与身份的达曼人,无法参与正规生产,只能靠打铁、做木工、给商队当挑夫维生,成为高原上 “没有根的人”。

19 世纪后,尼泊尔政局动荡加剧,清朝国力衰退自顾不暇,达曼人返乡的希望彻底破灭,只能在边境山区世代漂泊。

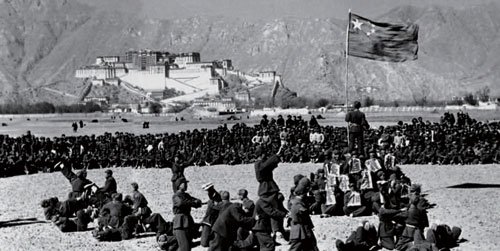

1951 年西藏和平解放,解放军进驻吉隆沟,这支纪律严明、为民服务的军队让达曼人彻底放下戒备 —— 他们从未见过不抢粮、不占房,反而主动帮群众挑水、治病、修路的军队。

达曼人虽未主动提及身世,却以实际行动回报:为解放军指引险路、修补马鞍、赠送酥油,逐渐融入当地社会。

改革开放后,吉隆成为边境口岸,贸易日渐繁荣。

达曼人凭借祖传的打铁手艺(打造的马掌、刀具坚固耐用)和 “藏语 + 尼泊尔语” 的双语优势,成为商队的核心翻译与手工艺提供者,日子渐渐有了起色,但 “无身份证” 的瓶颈愈发突出:不能开银行账户,血汗钱只能藏在墙缝里;不能外出务工,活动范围局限于吉隆沟;孩子无法入学,未来蒙上阴影。

上世纪九十年代末,几位年迈的达曼人带着全村人的期盼,联名写下字迹潦草却情真意切的申请书:“我们在这儿生活了几代人,看着解放军修的路,喝着部队送的水,想成为中国人,想有个家。”

申请书递到吉隆县政府后,相关部门迅速开展调研,通过追溯族群迁徙史、核查生活轨迹,最终认定达曼人是长期融入藏地的 “藏族分支群体”。

2003 年 5 月,49 户 197 名达曼人正式落户吉隆镇,拿到了印着 “中国公民” 的身份证和户口本。老人摩挲着证件上的字样泪流满面,孩子们举着户口本欢呼雀跃 —— 他们终于能像其他孩子一样上学了。

身份的确认不仅是 “有了家”,更让达曼人找回了尊严。此后,国家将达曼村纳入扶贫与兴边富民工程,在河谷台地规划建设了新村落:藏式民居整齐排列,家家户户有独立院落,自来水、电网、宽带全面覆盖,取代了过去的破旧草棚与岩洞。

村里建起了幼儿园和小学,孩子们享受免费教育与营养午餐;老人纳入医疗保障体系,60 岁后可领取高龄补贴。达曼人还成立了手工业合作社,将传统打铁技艺与现代设计结合,手工艺品远销国内外。到 2020 年,达曼村人均收入较 2003 年增长近十五倍,成为边境线上的富裕新村。

如今走进达曼村,幸福图景随处可见:年轻人既能用藏语与长辈闲谈,也能用流利的普通话接待游客;藏历新年挂经幡、炸 “卡塞”,端午节包粽子、挂艾草,藏汉文化在日常生活中深度交融。

村口的五星红旗与经幡一同迎风飘扬,一位达曼青年自豪地说:“身份证上写着藏族,我们是地地道道的中国公民。”

从战乱滞留者到漂泊族群,再到融入中华大家庭的中国公民,达曼人用近两百年时光完成了身份的蜕变,更见证了中国对边缘族群的包容与国家政策的温暖底色。