想象一下,未来某天需要肾脏移植时,我们不再需要苦苦等待人类捐献者,而是可以从经过基因编辑的猪体内获得一个完全匹配的肾脏。这听起来像是科幻小说,但中国科学家让这个愿景向现实迈进了一大步。

这个故事要从中国科学院广州生物医药与健康研究院的实验室说起。赖良学研究员领导的团队在《细胞-干细胞》期刊上发表了一项震撼学界的成果:他们成功在猪的体内培育出了人源化的肾脏。这项研究不是简单地将猪肾移植给人,而是采用了一种更为精巧的"借窝生蛋"策略。

科学家的操作流程堪称精妙绝伦。首先,他们通过基因编辑技术,精准地让猪胚胎自身无法正常发育出肾脏,就像是为贵宾预留了一个专属包间。接着,他们将具有高分化潜能的人诱导多能干细胞注入这些经过改造的猪胚胎中。这些人类细胞非常"聪明",它们会主动填补肾脏发育的空白,最终在猪体内培育出主要由人类细胞构成的肾脏。

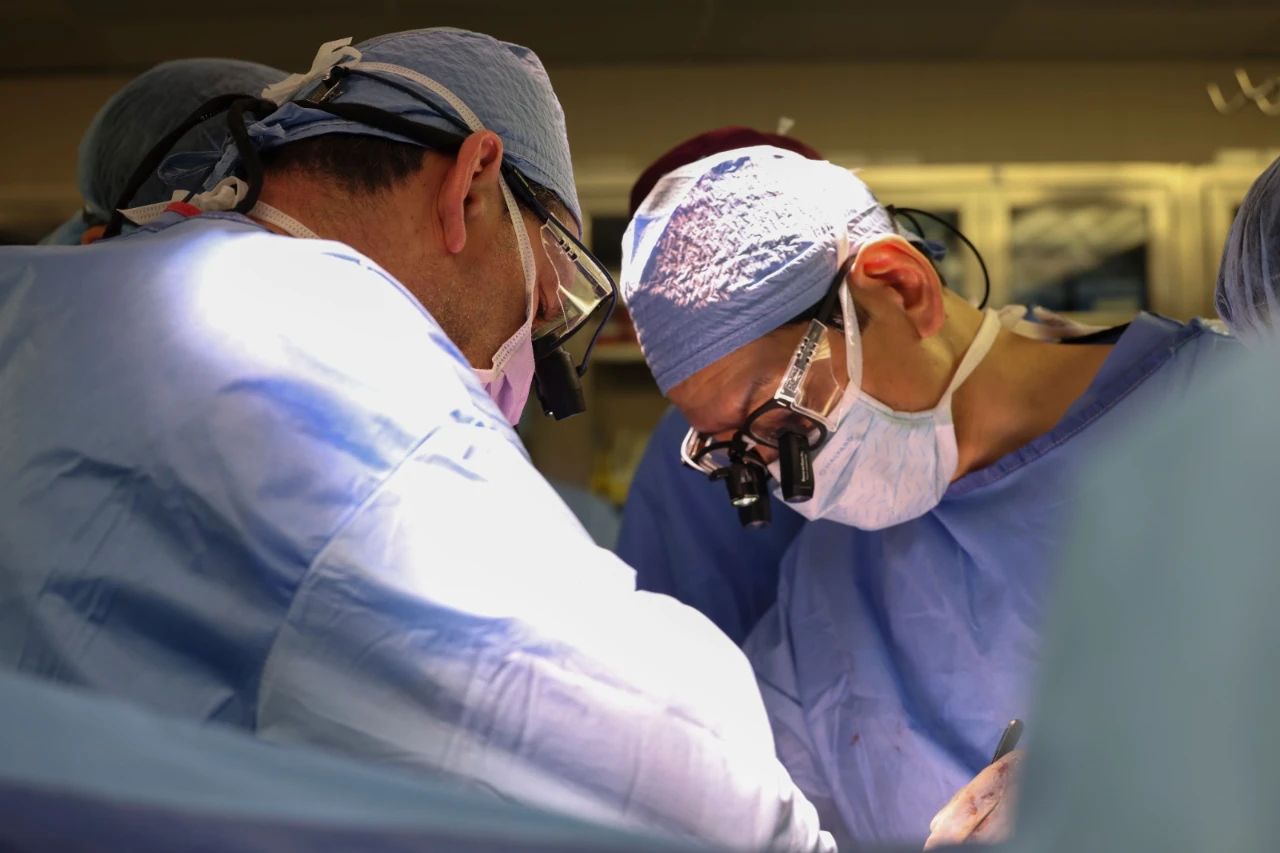

研究团队获得了胎龄为25天和28天的嵌合猪胚胎,其中的肾脏已经发育到了中期阶段,也就是医学上所说的"中肾"阶段。通过基因检测,科学家确认这些人源细胞不仅存活了下来,还开始表达肾脏发育中的关键功能性基因,证明它们确实在认真"工作",朝着形成完整功能肾脏的方向努力。

不过出于严格的伦理规范,所有代孕妊娠都在猪胎龄三至四周时终止。这个时间点的选择颇具深意,它确保了在猪的神经系统初步形成之前就结束实验,避免了更为复杂的伦理问题。

这项突破性研究立刻在生物医学界引发了热烈讨论。斯坦福大学一位再生医学专家评价说:"这是该领域真正的里程碑,他们解决了人源细胞在大型动物体内存活和分化的关键难题。"与此同时,科学家们保持着谨慎的乐观,明确指出这还只是"概念验证"阶段。类器官能否长期存活、是否具备完全正常的肾功能、会否引发免疫排斥,这些都是需要进一步解答的问题。

然而,当这个消息传到社交媒体上,网友们的反应就显得五味杂陈了。在推特上,一位等待肾移植多年的患者写道:"每周三次透析,手臂上全是针眼,这个技术让我看到了活下去的希望。"这条推文获得了数千次转发和点赞。但与此同时,在另一个讨论串里,有人直言不讳地表示:"想到自己身体里装着猪的器官,总觉得怪怪的,哪怕它大部分是由人类细胞构成的。"

这种心理上的"膈应"感非常普遍。尽管科学家使用的是经过基因编辑的猪肾,并严格限定实验范围,但"人猪杂交肾"这种不太准确的说法还是在公众中引发了不小的忧虑。有网友甚至翻出了古希腊神话中奇美拉的形象,半开玩笑地问:"我们是不是在创造现代版的嵌合体怪物?"

面对这些质疑,研究团队其实早有准备。他们在实验设计中就考虑到了细胞迁移的风险,特意选择了肾脏这种相对"安全"的器官进行研究。一位参与该项目的科学家私下透露,他们每天都会讨论伦理边界问题,"我们比任何人都清楚这项工作所承载的伦理重量"。

从技术细节来看,这项成就最令人惊叹的部分在于它展示了一种全新的可能性。传统的异种器官移植是直接把猪的器官移植给人,而这项研究走的是一条完全不同的路径——让人类细胞在猪体内自行发育成器官。这种方法如果能成功,理论上可以培育出与患者遗传背景完全匹配的肾脏,大大降低排斥反应的风险。

在全球范围内,科学家们正在多条技术路线上探索解决器官短缺的方案。美国有团队专注于猪器官的直接移植,日本科学家则在尝试利用诱导多能干细胞在体外培育类器官。中国团队的这项工作,可以说是开辟了"第三条道路",将两类研究的优势结合在一起。

这项研究的背后,是一个残酷的现实:全球每年有数百万人因为等不到合适的器官移植而失去生命。在中国,仅终末期肾病患者就有近百万人,但每年能够进行的肾移植手术只有区区一万例左右。这个数字差距,让任何有可能打破器官短缺困境的技术都显得弥足珍贵。

展望未来,科学家们描绘了这样一个愿景:建立特殊的基因编辑猪种群,作为"生物孵化器"专门为人类培育所需的器官。这些设施将遵循比普通养殖场严格得多的生物安全标准,确保每个器官都能追溯到源头,杜绝任何可能的交叉感染风险。

当然,要实现这个愿景,我们还有很长的路要走。技术上的挑战自不必说,社会接受度、伦理规范、法律法规都需要时间来逐步完善。国际干细胞研究学会已经发布了相关指导方针,要求这类研究必须在胚胎发育早期终止,且不能参与生殖细胞的发育。

亲爱的读者,当科学的边界不断拓展,我们每个人都需要思考:为了挽救生命,我们愿意在多大程度上接受新技术?如果您或您的亲人需要器官移植,您会选择这样培育出来的肾脏吗?欢迎在评论区分享您的观点,让我们一起探讨这个关乎人类未来的重要议题。