当何惟芳指尖抚过姚黄牡丹的花瓣,盛唐长安的晨光透过花窗洒在她鬓边的珠饰上,《国色芳华》便用一朵花的意象,抛出了贯穿全剧的命题:在“男尊女卑”的时代框架下,女性如何以一技之长站稳脚跟?这部以牡丹培育为核心线索的古装剧,既凭借“唐风美学”的视觉呈现成为流量焦点,又因“爽感叙事”与“现实逻辑”的冲突陷入口碑分化。它的高光与短板,恰恰折射出当下女性题材古装剧的创作困境。

一、视觉盛唐:牡丹为媒,复原烟火与华贵

《国色芳华》最成功的突破,在于将“唐代美学”从符号化展示升级为叙事的有机部分。与《梦华录》聚焦宋代“淡雅素朴”不同,剧集精准抓住了盛唐“繁花似锦”的审美核心,以牡丹为线索串联起饮食、服饰、商贸等生活场景,让历史质感渗透在细节之中。

剧中对牡丹文化的还原堪称教科书级别:何惟芳培育的“豆绿”“魏紫”等名品,对应唐代《洛阳牡丹记》记载的九大色系、十大花型;花会上“斗花”“簪花”的民俗,从唐代壁画《簪花仕女图》中汲取灵感;甚至以牡丹为原料制作的香粉、药妆,也能在《唐本草》中找到记载依据。这种“以花为媒”的文化表达,让牡丹不仅是道具,更成为盛唐包容气象的象征——正如何惟芳所说“花无贵贱,盛放即是风骨”,暗合女性价值的主题。

服化道的匠心同样支撑起时代质感。何惟芳的襦裙采用唐代盛行的扎染工艺,领口的宝相花纹样复刻自西安出土的唐俑服饰;县主李幼贞的正二品命妇礼服,霞帔上的鸾鸟纹严格遵循唐代舆服制度;长安街市的场景中,胡商的驼队、酒肆的胡饼、勾栏的说唱,共同勾勒出“胡汉交融”的市井生态。当何惟芳的花铺开在朱雀大街,朱红门楣搭配满架牡丹的画面,既满足了观众对盛唐的想象,也为女性创业故事提供了可信的历史舞台。

二、人物破局:从“依附者”到“掌舵人”的成长弧光

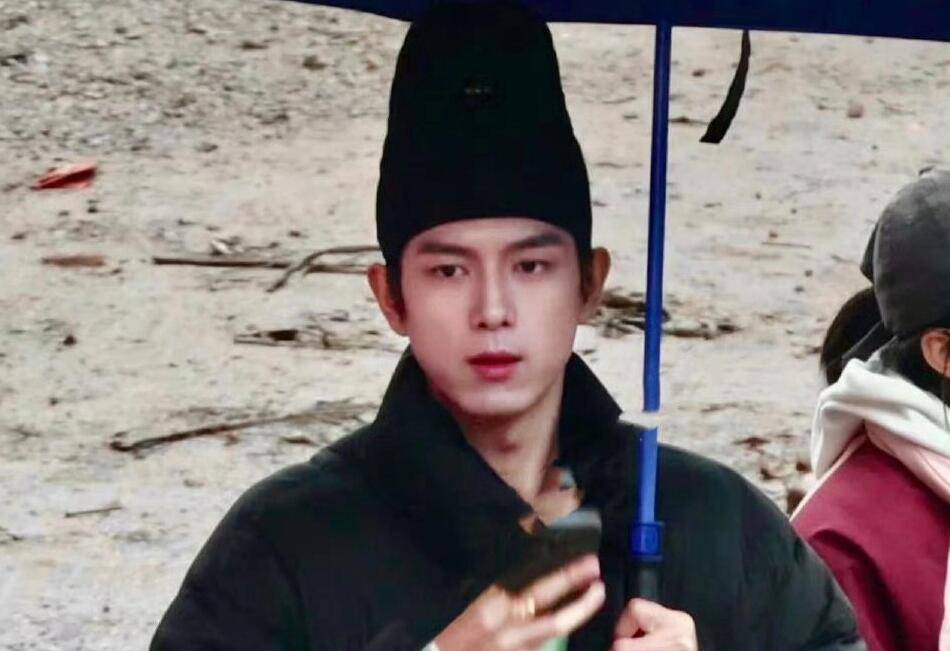

剧集的核心魅力,在于塑造了以何惟芳为代表的“技能型大女主”。与传统古装剧里依赖皇权或男性庇护的女性角色不同,杨紫饰演的何惟芳,其核心竞争力始终是“培育稀世牡丹的技艺”。这种“以技立身”的设定,让女性成长摆脱了“玛丽苏光环”,更具现实启示意义。

何惟芳的成长线清晰可见:初入刘家时,她是被公婆压榨、丈夫冷遇的儿媳,嫁妆被肆意挪用,连陪嫁的牡丹园都险些被铲平;觉醒后,她以牡丹种植技艺为根基,在长安开设花铺,开发牡丹衍生品,甚至联合蒋长扬打通“花市—宫廷—西域”的贸易渠道。更动人的是她的“女性互助”实践——收留被夫家抛弃的绣娘、救助擅长制香的孤女,将一群命运坎坷的女性凝聚成创业团队,让“女子谋生亦谋心”的主题落地。剧中她拒绝蒋长扬“替你摆平麻烦”的提议时,那句“我的花要靠自己的根站稳”,成为当代女性职场态度的古代注脚。

但人物塑造的短板同样突出。李现饰演的蒋长扬,作为“花鸟使”的身份设定存在明显逻辑矛盾——历史上该职位多由宦官担任,而剧中让近臣担任虽可自圆其说,但“公开索贿”“下人随意调侃主君”的情节,违背了唐代森严的等级秩序。杨紫的表演也陷入“情绪断层”的争议,何惟芳从忍气吞声到奋起反击的转折中,缺乏细腻的心理铺垫,新婚夜与蒋长扬的对手戏中,愤怒情绪与肢体语言衔接生硬,让角色成长显得突兀。县主李幼贞的“恋爱脑”设定更显扁平,作为正二品命妇,却在众目睽睽下与旧情人暧昧,完全违背了贵族女性的行为逻辑,沦为推动剧情的工具人。

三、叙事困局:爽感逻辑与现实质感的撕裂

《国色芳华》的口碑分化,本质是“商业爽剧”与“历史质感”的创作理念冲突。剧集试图兼顾“女性创业的现实困境”与“观众的情感宣泄需求”,最终在逻辑硬伤中陷入两难。

商战线的设计最能体现这种矛盾。何惟芳应对同行陷害的“危机公关”本是亮点——对手用硫磺熏坏她的牡丹,她便公开演示“以蜜渍法去除硫味”的技艺,既证明品质又打响名气,这种依赖专业能力的破局方式,比“手撕反派”更具说服力。但更多情节却陷入“降智套路”:牡丹园一夜凋零又被“妙手回春”的玄幻设定,违背植物生长规律;公婆卖掉她的陪嫁铺子,竟无需产权人签字确认,无视唐代商事律法;何惟芳仅凭丫鬟之死就突然觉醒反击,忽略了此前“忍气吞声”的合理性铺垫。这些为制造戏剧冲突而牺牲逻辑的设计,让“女性创业”沦为空泛的口号。

情感线的处理同样失衡。何惟芳与蒋长扬的“合作式爱情”本可成为亮点——两人从互相试探到联手打通牡丹贸易线,在事业共赢中滋生情愫,符合“势均力敌”的现代爱情观。但剧集却硬加“四角恋”桥段,让县主李幼贞、纨绔子弟刘畅反复制造狗血误会,将职场伙伴关系拖入“为虐而虐”的言情俗套。当蒋长扬为帮何惟芳而违背宁王指令时,既缺乏合理的动机支撑,也让“权谋线”与“爱情线”形成互相消耗。

结语:牡丹再艳,需有根基支撑

《国色芳华》的豆瓣评分从开播的6.8分跌至5.7分,恰好印证了一个道理:古装女性题材的核心竞争力,从来不是华服美饰的堆砌,而是人物逻辑与叙事质感的扎实。剧集用牡丹象征女性的盛放,用盛唐背景彰显文化自信,这些努力值得肯定;但它忽略了,无论是培育牡丹还是经营人生,都需要“扎根现实”的耐心——何惟芳的牡丹需要土壤与雨露,女性题材的创作也需要逻辑与真诚。

当何惟芳最终在西域花市看到自己培育的牡丹绽放时,剧集给出了温暖的答案:女性的价值,在于用能力打破偏见,用匠心成就自我。这个答案,既适用于盛唐的花农,也适用于当下的创作者。如果能在“爽感”与“真实”之间找到更精准的平衡,《国色芳华》本可成为超越《梦华录》的女性题材标杆。

你被剧中的牡丹美学打动了吗?对于“大女主剧”而言,是服化道重要还是剧情逻辑更重要?欢迎在评论区留下你的看法。